Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Сообщений: 58

• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4

Re: Книги по истории Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Востлитовское издание 1989 года есть на торрентс.ру. Имеет 524 страницы. Весит 23,2 мига.

- Boiler

- Логограф

- Сообщения: 191

- Зарегистрирован: 15 дек 2007, 16:33

Re: Книги по истории Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Митрий Московский писал(а):Раньше, эта книга обзывалась иначе:

И.В. Можейко. 1185 год (восток-запад). М. 1989.

Вещь действительно хорошая, а на пору её выхода - уникальная.

Непонятно только: зачем издателям понадобилось коверкать название? Видно есть и другие "редакционные правки"?

Это вряд ли. А название они изменили явно для лучшей продаваемости.

-

Ilik - Модератор форума

- Сообщения: 2290

- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 10:23

- Откуда: Израиль

Re: Книги по истории Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Виймар П. Крестовые походы. СПб., Евразия, 2008.

Перевод Д.А.Журавлева. 383 с., тираж 3000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ (отрывок)

В отечественной историографии проблема крестовых походов, при всей ее притягательности для историка, до недавнего времени было изучена довольно однобоко. В ней уделялось пристальное внимание магистральным сюжетам этого значимого события — началу и организации похода, маршруте, первых столкновениях с византийцами и мусульманами, взятии Никеи, Антиохии и, конечно Иерусалима. На этом повествование обрывалось, и начиналось лишь с 40-х гг. XII столетия, когда в дорогу пустились участники второго крестового похода (редким исключением стали книга М. А. Заборова и диссертационный труд С. И. Лучицкой, где читатель мог познакомиться с жизнью Иерусалимского королевства). Уже сам неординарный характер экспедиций с Запада притягивал внимание отечественных исследователей прежде всего к самим крестовым походам, а не к христианским государствам в Святой Земле, основанным по их завершении. И если Иерусалимскому королевству, по вполне понятным причинам повезло больше — его изучали гораздо подробнее — то княжество Антиохийское, графства Эдесское и Триполитанское остались в его тени. Даже современники не всегда отдавали должное этим политическим образованиям — взять хотя бы французского короля Людовика VII, одного из предводителей второго крестового похода, который, вместо того, чтобы сражаться в княжестве Антиохийском (от участи которого во многом тогда зависела судьба всех христианских государств Леванта), отправился в Иерусалимское королевство и завяз в долгой и бессмысленной осаде Дамаска.

За кадром российских исследований до недавнего времени оставался и разнообразный, противоречивый мусульманский мир, каким он был в эпоху крестовых походов — а ведь от него напрямую зависело все, что происходило в христианских государствах Леванта. Все внимание авторов сосредоточено именно на крестоносцах — и кажется, что воины Христовы сражались с чередой безликих и молчаливых мусульманских витязей. Читатель лишь мельком встречает в книгах имена мосульского атабега Кербоги, дамаского атабега Тюгтекина, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Лишь в конце этой вереницы противников крестоносцев мы встречаем блистательного Саладина. Своеобразным символом пренебрежения историков этим предметом исследования является утрата произведения одного из самых талантливых деятелей крестоносной Святой Земли Вильгельма Тирского об мусульманских правителях Востока. В западноевропейской исторической мысли только исследователи Рене Груссе и Клод Каэн открыли эту страницы существования крестоносцев на Востоке.

Перевод книга французского историка П. Виймара в известной степени позволяет исправить создавшуюся в отечественной исторической литературе ситуацию. Автор подробно рассматривает как сами крестовые походы, так и создание всех крестоносных государств (которым посвящены отдельные главы), перемены, которые произошли в мусульманском мире, борьбу за объединение мусульманского Востока, историю исламских правителей, которые вели войну против европейских поселенцев. Ценным дополнением к книге является глава об архитектуре государств крестоносцев, автором которой является Э. Виймар.

Карачинский А. Ю.

Книга Пьера Виймара представляет собой военную историю в чистом виде. Походы и сражения, набеги и осады заполняют весь этот объемный труд. Изложение доведено до 1187 года – года падения Первого Иерусалимского королевства. То, что происходило с латинским Востоком за этой хронологической вехой наш автор не рассматривает.

Зато немало места в книге уделено политике, стратегии и даже геополитике. Кроме того, два иллюстрированных приложения посвящены латинскому военному зодчеству в Восточном Средиземноморье. Вопросы экономической истории и социальных отношений затрагиваются автором лишь постольку, поскольку они оказывали влияние на ход почти непрерывных военных действий. Те, кто знаком с играми-варгеймами, меня поймут. Читается с неослабевающим интересом.

Одна из немногочисленных иллюстраций книги. Схема укреплений замка Крак де Шевалье - знаменитой твердыни иоаннитов:

Интернет-публикация книги:

http://www.krotov.info/history/12/misho/vijmar.html

Перевод Д.А.Журавлева. 383 с., тираж 3000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ (отрывок)

В отечественной историографии проблема крестовых походов, при всей ее притягательности для историка, до недавнего времени было изучена довольно однобоко. В ней уделялось пристальное внимание магистральным сюжетам этого значимого события — началу и организации похода, маршруте, первых столкновениях с византийцами и мусульманами, взятии Никеи, Антиохии и, конечно Иерусалима. На этом повествование обрывалось, и начиналось лишь с 40-х гг. XII столетия, когда в дорогу пустились участники второго крестового похода (редким исключением стали книга М. А. Заборова и диссертационный труд С. И. Лучицкой, где читатель мог познакомиться с жизнью Иерусалимского королевства). Уже сам неординарный характер экспедиций с Запада притягивал внимание отечественных исследователей прежде всего к самим крестовым походам, а не к христианским государствам в Святой Земле, основанным по их завершении. И если Иерусалимскому королевству, по вполне понятным причинам повезло больше — его изучали гораздо подробнее — то княжество Антиохийское, графства Эдесское и Триполитанское остались в его тени. Даже современники не всегда отдавали должное этим политическим образованиям — взять хотя бы французского короля Людовика VII, одного из предводителей второго крестового похода, который, вместо того, чтобы сражаться в княжестве Антиохийском (от участи которого во многом тогда зависела судьба всех христианских государств Леванта), отправился в Иерусалимское королевство и завяз в долгой и бессмысленной осаде Дамаска.

За кадром российских исследований до недавнего времени оставался и разнообразный, противоречивый мусульманский мир, каким он был в эпоху крестовых походов — а ведь от него напрямую зависело все, что происходило в христианских государствах Леванта. Все внимание авторов сосредоточено именно на крестоносцах — и кажется, что воины Христовы сражались с чередой безликих и молчаливых мусульманских витязей. Читатель лишь мельком встречает в книгах имена мосульского атабега Кербоги, дамаского атабега Тюгтекина, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Лишь в конце этой вереницы противников крестоносцев мы встречаем блистательного Саладина. Своеобразным символом пренебрежения историков этим предметом исследования является утрата произведения одного из самых талантливых деятелей крестоносной Святой Земли Вильгельма Тирского об мусульманских правителях Востока. В западноевропейской исторической мысли только исследователи Рене Груссе и Клод Каэн открыли эту страницы существования крестоносцев на Востоке.

Перевод книга французского историка П. Виймара в известной степени позволяет исправить создавшуюся в отечественной исторической литературе ситуацию. Автор подробно рассматривает как сами крестовые походы, так и создание всех крестоносных государств (которым посвящены отдельные главы), перемены, которые произошли в мусульманском мире, борьбу за объединение мусульманского Востока, историю исламских правителей, которые вели войну против европейских поселенцев. Ценным дополнением к книге является глава об архитектуре государств крестоносцев, автором которой является Э. Виймар.

Карачинский А. Ю.

Книга Пьера Виймара представляет собой военную историю в чистом виде. Походы и сражения, набеги и осады заполняют весь этот объемный труд. Изложение доведено до 1187 года – года падения Первого Иерусалимского королевства. То, что происходило с латинским Востоком за этой хронологической вехой наш автор не рассматривает.

Зато немало места в книге уделено политике, стратегии и даже геополитике. Кроме того, два иллюстрированных приложения посвящены латинскому военному зодчеству в Восточном Средиземноморье. Вопросы экономической истории и социальных отношений затрагиваются автором лишь постольку, поскольку они оказывали влияние на ход почти непрерывных военных действий. Те, кто знаком с играми-варгеймами, меня поймут. Читается с неослабевающим интересом.

Одна из немногочисленных иллюстраций книги. Схема укреплений замка Крак де Шевалье - знаменитой твердыни иоаннитов:

Интернет-публикация книги:

http://www.krotov.info/history/12/misho/vijmar.html

-

Ilik - Модератор форума

- Сообщения: 2290

- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 10:23

- Откуда: Израиль

Re: Книги по истории Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на Северном Кавказе. СПб., Издательство СПбГУ, 2004.

362 с., тираж не указан.

ОТ АВТОРА (отрывки)

Эта книга состоит из двух частей. Первая из них представляет собой монографию и посвящена проблеме предыстории русского княжества в Тмуторокане, на далеком от основных районов формирования славяно-русской народности Юго-Востоке Восточной Европы, на западном побережье Северного Кавказа. Она была написана автором в основном в конце 1960 – начале 1970-х годов после завершения полевых археологических исследований в Южном Приазовье, на месте исторического Тмутороканского княжества. Подготовленная автором к опубликованию и вошедшая в издательский план Ленинградского государственного университета на 1974 г., она между тем по независящим от автора причинам, в значительной степени непонятным и сейчас, не вышла в свет...

Публикуя работу, в основном завершенную в начале 1970-х годов, автор, естественно, стремился дополнить ее теми материалами, которые появились в поле зрения исследователей за последние 30 лет, стремился учесть вышедшие за этот период публикации, новые точки зрения и идеи. Но автор не считает необходимым полностью перерабатывать то, что было сделано ранее. Свою задачу он видит в том, чтобы ввести в науку, может быть, и с опозданием, но именно то, что было сделано прежде и не устарело и сегодня имеет значение для развития науки.

Вторая часть книги – это очерки по истории Приазовской Руси – русского княжества конца X-XI вв., существовавшего на берегах Керченского пролива. В эту часть книги вошли статьи из числа "Тмутороканских этюдов", печатавшихся в Вестнике Ленинградского – Санкт-Петербургского университета во второй половине 80-х – первой половине 90-х годов XX в.

Эти очерки не могли бы быть написаны, если бы автор не подготовил в свое время монографию, вошедшую в первую часть настоящего издания, если бы им не была рассмотрена предыстория Приазовской (Тмутороканской) Руси – период VIII-X вв. Не могли бы они быть написаны и в том случае, если бы у автора к середине 1980-х годов не сложилась общая концепция развития Северо-Кавказского региона и, шире, всего Юго-Востока Восточной Европы в период раннего средневековья...

Книга посвящена едва ли не самой романтичной проблеме в историографии Древней Руси – проблеме Тмутороканского княжества (оно же Приазовская или Черноморская Русь, оно же Артания восточных авторов). И до выхода в свет данных работ А.В.Гадло каких-то крупных монографических исследований по истории Черноморской Руси не существовало, насколько я знаю.

Автор ставит и достаточно убедительно отвечает на ряд важных вопросов истории региона: происхождение названия "Тмуторокань" и локализация Черной Булгарии, перипетии русско-хазарских и русско-грузинских отношений в X и XII веках, этносоциальное развитие автохтонов Западного Кавказа и политика правящих кругов Тмутороканя в период, когда этот город-государство являлся далекой юго-восточной окраиной Киевской Руси...

Но профессиональный и общий интеллектуальный уровень автора становится ясным уже с 1-й главы, которую язык не поворачивается назвать обзором научной литературы по проблеме. Сам А.В.Гадло ее озаглавил так: "История идеи". Интригующий, местами почти детективный, рассказ о возникновении и эволюции идей, концепций и подходов к решению тех или иных вопросов истории Тмутороканской земли и соседних территорий. Рассказ о том, как одни и те же идеи кочевали – по выражению автора - из лагеря антинорманистов в лагерь норманистов и обратно; о том, как взгляды исследователей на различные этапы истории и само существование Тмутороканского государства претерпевали со временем удивительные метаморфозы.

Хочу еще кое-что добавить по качеству самого издания. К сожалению, в книге нет никаких иллюстраций за исключением карты на обложке. Не часто, но встречаются опечатки, которые, бывает, меняют смысл текста. Например, на с.352-353 читатель с удивлением узнает, что еще в середине V в. народы Закавказья и горные общества Большого Кавказа захлестнула экспансия Арабского халифата. За это открытие нужно, думаю, персонально поблагодарить научного редактора книги. У латинской пятерки куда-то пропали две "палочки" и седьмой век превратился в пятый.

На основе комплексного изучения археологических материалов и данных письменных источников А.В.Гадло делает ряд важных выводов. Например, вывод об отсутствии славянского населения в Южном Приазовье до возникновения здесь русского княжения. Этот вопрос являлся дискуссионным для нескольких поколений историков. Или, скажем, вывод о том, что в тот период, когда Тмутороканская земля входила в политическую систему Киевской Руси (конец X - XI вв.), местные хазары стремились использовать Тмутороканское княжество как плацдарм для реставрации Хазарского каганата в его прежних границах. И столицей этого нового каганата вместо разрушенного Итиля должен был стать Тмуторокань.

362 с., тираж не указан.

ОТ АВТОРА (отрывки)

Эта книга состоит из двух частей. Первая из них представляет собой монографию и посвящена проблеме предыстории русского княжества в Тмуторокане, на далеком от основных районов формирования славяно-русской народности Юго-Востоке Восточной Европы, на западном побережье Северного Кавказа. Она была написана автором в основном в конце 1960 – начале 1970-х годов после завершения полевых археологических исследований в Южном Приазовье, на месте исторического Тмутороканского княжества. Подготовленная автором к опубликованию и вошедшая в издательский план Ленинградского государственного университета на 1974 г., она между тем по независящим от автора причинам, в значительной степени непонятным и сейчас, не вышла в свет...

Публикуя работу, в основном завершенную в начале 1970-х годов, автор, естественно, стремился дополнить ее теми материалами, которые появились в поле зрения исследователей за последние 30 лет, стремился учесть вышедшие за этот период публикации, новые точки зрения и идеи. Но автор не считает необходимым полностью перерабатывать то, что было сделано ранее. Свою задачу он видит в том, чтобы ввести в науку, может быть, и с опозданием, но именно то, что было сделано прежде и не устарело и сегодня имеет значение для развития науки.

Вторая часть книги – это очерки по истории Приазовской Руси – русского княжества конца X-XI вв., существовавшего на берегах Керченского пролива. В эту часть книги вошли статьи из числа "Тмутороканских этюдов", печатавшихся в Вестнике Ленинградского – Санкт-Петербургского университета во второй половине 80-х – первой половине 90-х годов XX в.

Эти очерки не могли бы быть написаны, если бы автор не подготовил в свое время монографию, вошедшую в первую часть настоящего издания, если бы им не была рассмотрена предыстория Приазовской (Тмутороканской) Руси – период VIII-X вв. Не могли бы они быть написаны и в том случае, если бы у автора к середине 1980-х годов не сложилась общая концепция развития Северо-Кавказского региона и, шире, всего Юго-Востока Восточной Европы в период раннего средневековья...

Книга посвящена едва ли не самой романтичной проблеме в историографии Древней Руси – проблеме Тмутороканского княжества (оно же Приазовская или Черноморская Русь, оно же Артания восточных авторов). И до выхода в свет данных работ А.В.Гадло каких-то крупных монографических исследований по истории Черноморской Руси не существовало, насколько я знаю.

Автор ставит и достаточно убедительно отвечает на ряд важных вопросов истории региона: происхождение названия "Тмуторокань" и локализация Черной Булгарии, перипетии русско-хазарских и русско-грузинских отношений в X и XII веках, этносоциальное развитие автохтонов Западного Кавказа и политика правящих кругов Тмутороканя в период, когда этот город-государство являлся далекой юго-восточной окраиной Киевской Руси...

Но профессиональный и общий интеллектуальный уровень автора становится ясным уже с 1-й главы, которую язык не поворачивается назвать обзором научной литературы по проблеме. Сам А.В.Гадло ее озаглавил так: "История идеи". Интригующий, местами почти детективный, рассказ о возникновении и эволюции идей, концепций и подходов к решению тех или иных вопросов истории Тмутороканской земли и соседних территорий. Рассказ о том, как одни и те же идеи кочевали – по выражению автора - из лагеря антинорманистов в лагерь норманистов и обратно; о том, как взгляды исследователей на различные этапы истории и само существование Тмутороканского государства претерпевали со временем удивительные метаморфозы.

Хочу еще кое-что добавить по качеству самого издания. К сожалению, в книге нет никаких иллюстраций за исключением карты на обложке. Не часто, но встречаются опечатки, которые, бывает, меняют смысл текста. Например, на с.352-353 читатель с удивлением узнает, что еще в середине V в. народы Закавказья и горные общества Большого Кавказа захлестнула экспансия Арабского халифата. За это открытие нужно, думаю, персонально поблагодарить научного редактора книги. У латинской пятерки куда-то пропали две "палочки" и седьмой век превратился в пятый.

На основе комплексного изучения археологических материалов и данных письменных источников А.В.Гадло делает ряд важных выводов. Например, вывод об отсутствии славянского населения в Южном Приазовье до возникновения здесь русского княжения. Этот вопрос являлся дискуссионным для нескольких поколений историков. Или, скажем, вывод о том, что в тот период, когда Тмутороканская земля входила в политическую систему Киевской Руси (конец X - XI вв.), местные хазары стремились использовать Тмутороканское княжество как плацдарм для реставрации Хазарского каганата в его прежних границах. И столицей этого нового каганата вместо разрушенного Итиля должен был стать Тмуторокань.

-

Ilik - Модератор форума

- Сообщения: 2290

- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 10:23

- Откуда: Израиль

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

История - продажная девка империализьму!

-

LeGioner - Модератор

- Сообщения: 2325

- Зарегистрирован: 23 июн 2006, 15:58

- Откуда: КраЇна мрій

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Как ни странно, это вполне себе историческая книга. Причем полноценно историческая - со своим аппаратом, концепцией и выводами.

Обычно принято анонсировать книгу фрагментами из вступительных разделов. Поступлю против сложившегося обыкновения и процитирую заключение. Которое, на мой вкус, вполне способно дать представление об исходных установках автора:

"Вернемся к тому, чем мы закончили исторический очерк.

Итак, одомашнивание лозы и зарождение виноделия произошло в юго-восточном углу Анатолии и прилегающих местностях – Закавказье и прикаспийских отрогах Загроса. Этот процесс стал одним из характерных проявлений постепенного перехода от кочевого существования к оседлому, которое совершил неолитический человек.

Распространению важной сельскохозяйственной культуры и ремесла, связанного с ней, споспешествовали расселенческие миграции, имевшие исходной точкой названные области или соседние с ними.

Одной из первых по хронологии остановок винограда на его пути вдоль береговой линии африканского континента и островов Средиземноморья в Западную Европу стал южный Ханаан на стыке с Иудейской пустыней и Негевом. Это обстоятельство заставляет при исследовании особенностей переноса ремесла отдельное внимание обратить на волновое переселение семитов Месопотамии, в том числе средней и северной, к побережью.

Но, как мы установили, вряд ли на анабасис Авраама из области Урфы и Харрана в «землю обетованную». Его можно принять к рассмотрению в качестве отвлеченной модели семитского исхода из междуречья Тигра и Евфрата, пусть и запоздавшего против того, который принес с собой виноград в Палестину.

Исторический патриарх, если он существовал в действительности, скорее всего, был обычным бедуинским шейхом, невежественным и грубым, но по-крестьянски сметливым и ухватистым. Задним числом ему еврейской апологетикой (часто со ссылками на авторитеты античной историографии) были приписаны черты, поднимавшие в ментальном и интеллектуальном плане над средой, на фоне которой он на самом деле был незаметным элементом бытового пейзажа. Вспомним хотя бы Иосифа Флавия: «Не называя его, впрочем, по имени, и Беросс упоминает о нашем патриархе Авраме, выражаясь при этом следующим образом: «В десятом поколении после потопа жил среди халдеев справедливый и великий человек, опытный в астрономии» («Иудейские древности», I, 7, 2).

Тем не менее, умноженный на десятки поколений, сложенный с сотнями потомков и тысячами своих и их домочадцев, именно такой собирательный семитский мигрант заложил основы культурно-хозяйственного переворота в Палестине. Он принес с собой из Месопотамии новые умения и навыки.

Однако для того, чтобы совершить предначертанное дальнейшим развитием событий, совокупному культурному герою Средиземноморья требовался совершенно особый набор качеств, которым, несомненно, обладали финикийцы. Экс-харранскому кочевнику наследовал оборотистый ханаанский купец-мореплаватель, которому почти безраздельно принадлежит заслуга распространения Vitis vinifera в бассейне Средиземного моря. В этом, как и во многих иных отношениях финикийцы проявили себя единственным народом Азии, которому оказалась по силам такая историческая миссия – наметить движение от Востока к Западу, от традиционного уклада, который часто именовался «азиатским способом производства», к античному капитализму.

Была какая-то высшая справедливость в том, что именно финикийцам случилось сыграть роль «винных миссионеров». Но не меньше впечатляет удивительное совпадение - земли, с которых пришло виноделие, на том или ином этапе исчезали из винного атласа человеческой цивилизации, а предмет их приоритета переставал быть особенностью хо-зяйственной культуры проживавших на них народов.

Этими «перерывами постепенности» человечество обязано зародившемуся здесь же в VII веке и позднее завоевавшему добрую половину Старого Света исламу. Для других «людей Писания» вино стало неотъемлемой частью ритуально-литургической практики (не говоря уж о его месте в повседневном быту).

Закрепила такое положение вещей эпоха крестовых походов. Отвлекаясь от того, какой материальный ущерб для обеих половин Старого Света она принесла и насколько разрознила их население в религиозном плане, отметим некоторые сферы, в которых попытка христианской завоевательной экспансии частично послужила развитию. С восточной половиной все более-менее понятно – перед лицом, во время и после иноземного вторжения объединительные процессы на средиземноморском Востоке ускорились и интенсифицировались. Для Запада общая неудача военной компании «святого воинства» была несколько скомпенсирована возможностью позаимствовать лучшие достижения восточной цивилизации (в лице его переднеазиатского форпоста), подтолкнувшие в материальном отношении европейское Возрождение.

Было бы неправильно сводить роль алкоголя к простому нахождению в товарной номенклатуре «крестоносного» импорта в Европу. Или даже к использованию в ритуально-обрядовой стороне богослужений.

И в более ранних и примитивных формах религиозных верований спиртное играло (с некоторыми оговорками) похожую роль. Наряду с наркотическими и психосоматическими растительными вытяжками оно являлось главным средством достижения экстатического транса, прорыва и соприкосновения, а часто и мистической связи с запредельной обыденному сознанию реальностью. В некоторых довольно развитых религиозно-философских и этических системах вино выступало основой «божественного воодушевления» и освобождающего единения адепта с сакральной сферой.

В таковом качестве оно могло бы выглядеть (а в суфизме и отчасти выглядело) метафорой общего интеллектуального прорыва, раскрепощающего и снимающего всякие границы движения.

Только одной метафорой ли?

«… поразил современников необычайной, причудливой и вольной игрой растительными, животными и человеческими формами, которые переходят друг в друга, как бы порождают друг друга. Нет тех резких и инертных границ, которые разделяют эти «царства природы в обычной картине мира: здесь… они смело нарушаются. Нет здесь и привычной статики в изображении действительности: движение перестает быть движением готовых форм – растительных и животных – в готовом же и устойчивом мире, а превращается во внутреннее движение самого бытия, выражающееся в переходе одних форм в другие, в вечной н е г о т о в о с т и бытия. В этой орнаментальной игре ощущается исключительная свобода и легкость художественной фантазии…».

Это цитата из книги М.Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Автор описывает реакцию римлян XV века, обнаруживших при раскопках подземных частей в термах Тита незнакомый живописный орнамент. Именно тогда от исходного итальянского «grotta» (пещера, подземелье) в словаре искусствове-дов впервые появился термин «гротеск». Именно он, по Бахтину, «освящает вольность вымысла, позволяет сочетать разнородное и сближать далекое, помогает освобождению от господствующей точки зрения на мир, от всякой условности, от ходячих истин, от всего обычного, привычного, общепринятого, позволяет взглянуть на мир по-новому, почувствовать относительность всего существующего и возможность совершенно иного миропорядка».

Как нам представляется, нет ничего удивительного в том, что два приведенных отрывка, дающих развернутое определение этого вида художественной образности, годятся для описания легкого алкогольного опьянения.

Согласно видению Бахтина, так называемый «гротескный реализм», будучи одним из главных выражений народной смеховой культуры в средневековой Европе, более остального имеет дело с проявлениями материально-телесной жизни, в числе которых на первых местах идут еда и питье. Будучи по сути выражением «карнавального мироощущения», он генетически близок ритуалам древних аграрных мистерий и праздников типа сатурналий, сбора винограда и т.п.

Не откажем себе в удовольствии процитировать Фридриха Ницше – а именно строки из его знаменитой «дионисийской» работы «Рождение трагедии из духа музыки»:

«Под чарами Диониса не только вновь заключается союз человека с человеком; сама отчужденная, враждебная или порабощенная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном – человеком… Теперь раб – свободный человек, теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и «дерзкой модой». Теперь, при благой вести гармонии миров, каждый чувствует себя не только соединенным, примиренным, сплоченным со своим ближним, но единым с ним, словно разорвано покрывало Майи и только клочья его еще развеваются перед таинственным Первоединым. В пении и пляске являет себя человек сочленом более высокой общины: он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит колдовство. Как звери получили теперь дар слова и земля истекает молоком и медом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя богом, он сам шествует теперь восторженный и возвышенный; такими он видел во сне шествовавших богов. Человек уже больше не художник: он сам стал художественным произведением; художественная мощь целой природы открывается здесь, в трепете опьянения, для высшего, блаженного самоудовлетворения Первоединого» (Соч.: В 2 т. М., 1990,т.1, с. 138). И снова: [b]«Еще в немецком Средневековье, охваченные той же дионисической силой, носились все возраставшие толпы, с пением и плясками, с места на место; в этих плясунах св.Иоанна и св. Витта мы узнаем вакхические хоры греков с их историческим прошлым в Малой Азии, восходящим до Вавилона и оргиастических сакеев»[/b] (там же, с. 62).

Естественно, ни собственно карнавалы, ни другие праздничные действа – площадные увеселения, уличные шествия, рыцарские турниры, обряды посвящения в рыцари, церемонии передачи ленных прав и т.д., о которых говорил Бахтин, – не обходились без вина. Оставим в стороне живопись и балаганно-театральные представления. Связаны с ним и такие словесно-пародийные формы выражения как литургии (была даже «Литургия пьяниц») и евангелия «(Евангелие пьяниц»), травестии (например, известная «Вечеря Киприана» и ее переделки фульдским аббатом Рабаном Мавром, римским дьяконом Иоанном и Ацелином из Реймса), сатировы драмы (персонажами которых выступали козлоподобные спутники Вакха-Диониса), пиршественные симпосионы, «застольные беседы», лирика бродячих поэтов – вагантов и т.п.

Концепция Бахтина исходит из того, что опирающийся на указанные формы «гротескный реализм» в подчеркнуто сниженных материально-телесных образах в значительной мере подготовил то Возрождение, которое мы сегодня знаем. Момент освобождающего переиначивания жизни, свойственный гротеску, нес в себе антитезу мертвящей схоластике средних веков. Ибо «Рабле был совершенно убежден в том, что свободную и откровенную истину можно высказать только в атмосфере пира и только в тоне застольной беседы, ибо помимо всяких соображений осторожности, только эта атмосфера и только этот тон и отвечали и самому существу истины, как ее понимал Рабле, - истине внутренне с в о б о д н о й , в е с е л о й и м а т е р и а л и с т и ч н о й». Sic!

Показательны смысловые параллели бахтинскому тезису в современной художественной литературе. Например, в «Имени розы» Умберто Эко (кстати, медиевиста по основному занятию): «Надсаживаясь с хохоту и полоща вином глотку, мужик ощущает себя хозяином, потому что он перевернул отношения власти» (перевод Е.Костюкович).

Разумеется, мы далеки от прямых параллелей. Не стоит механически уподоблять то чувство раскрепощения и отвергания границ, которое дает действие выпитого алкоголя, воздействию, скажем, ересей, которые также пришли с Востока (да, собственно, и само христианство изначально было азиатской ересью), и созиданию ренессансной эстетики. Хотя можно привести психофизиологические обоснования под такую реакцию человека на алкоголь, весьма популярные и авторитетные в средние века. Вспомнить хотя бы «Гиппократов сборник», который приписывался авторству знаменитого древнегреческого врача, но, скорее всего, являлся апокрифом, входил трактат «О ветрах». В нем содержалось такое определение опьянения на пиру: «Так же точно и в опьянении: вследствие внезапного увеличения крови изменяются души и находящиеся в них мысли, и люди, забывшие настоящие злополучия, воспринимают надежды на будущие блага».

При таком угле зрения уже ничуть не удивляет то, что одним из первых шагов Кемаля Ататюрка в реализации его планов построения в Турции светского государства стало возрождение винодельческой отрасли. Технически это совершенно беспроигрышный ход.

Похожие процессы сейчас происходят и в странах Юго-Восточной Азии, где виноделие всегда стояло в оппозиции к ведущим религиозно-этическим доктринам. С той лишь разницей, что там, на фоне сосуществования или вытеснения винами «европейского стиля» местных рисовых или фруктовых специалитетов, так называемых «медицинских тоников» (настоев алкоголя на различных представителях растительного и животного мира), это явление приобретает больше наглядности. Но это не меняет сути – вино снимает межнациональные и межконфессиональные различия и как некая общечеловеческая, общецивилизующая ценность постепенно интегрируется в местный уклад и менталитет ко-ренного населения.

И в новейшей истории стран восточного Средиземноморья периоды движения общества вперед всегда сопровождался расцветом или просто подъемом виноделия.

Так выпьем же, друзья, за то, чтобы эта закономерность никогда не нарушалась!

И за то, чтобы во взаимоотношениях двух винных полюсов Старого Света запятая всегда выглядела гораздо уместней точки!"

- Boiler

- Логограф

- Сообщения: 191

- Зарегистрирован: 15 дек 2007, 16:33

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Эта книга - своего рода биография ремесла. Регион в плане виноделия интересен именно историей его зарождения, утверждения и переноса по южному (ливийско-островному) и северному (фракийско-балканскому) коридорам на запад Европы, где отрасль в итоге расцвела и явила миру свои высшие достижения. И дальнейшие события - включение в литургическую практику иудаизма, христианства и даже некоторых тарикатов, антагонизм c зародившимся здесь же исламом, крестоносный "импорт", алия наконец и т.д. - только добавляют своеобразия и ярких красок в то уникальное явление, какое представляет ближневосточно-переднеазиатское виноделие в своем развитии "от Ромула (вернее, Ноя) до наших дней".

Я поместил этот обзорный пост в топик о литературе Средневековья (либо о нем), исходя из чистой арифметики. Три из четырех частей объемного (8 авторских листов) исторического очерка - за исключением первой, посвященной седой древности и более "молодой" античности, - имеют такую хронологию. В фокусе авторского внимания в них - взаимоотношения с религией Мухаммеда, "персидские мотивы" и эпоха крестовых походов соответственно.

Логическим дополнением и продолжением названных сюжетов является рассказ о современном виноделии региона (Турции, Кипра, Сирии, Ливана, Израиля и Иордании).

Книга продается в магазинах Москвы - http://www.moscowbooks.ru/catalog/autho ... F%ED%EA%EE. Однако в силу ряда обстоятельств мне доступен медиакит издания с координатами владельца тиража - e-mail: VinaLevanta@yandex.ru и даже мобильным номером. Думаю, условия приобретения книги у него будут намного либеральнее.

Я поместил этот обзорный пост в топик о литературе Средневековья (либо о нем), исходя из чистой арифметики. Три из четырех частей объемного (8 авторских листов) исторического очерка - за исключением первой, посвященной седой древности и более "молодой" античности, - имеют такую хронологию. В фокусе авторского внимания в них - взаимоотношения с религией Мухаммеда, "персидские мотивы" и эпоха крестовых походов соответственно.

Логическим дополнением и продолжением названных сюжетов является рассказ о современном виноделии региона (Турции, Кипра, Сирии, Ливана, Израиля и Иордании).

Книга продается в магазинах Москвы - http://www.moscowbooks.ru/catalog/autho ... F%ED%EA%EE. Однако в силу ряда обстоятельств мне доступен медиакит издания с координатами владельца тиража - e-mail: VinaLevanta@yandex.ru и даже мобильным номером. Думаю, условия приобретения книги у него будут намного либеральнее.

- Boiler

- Логограф

- Сообщения: 191

- Зарегистрирован: 15 дек 2007, 16:33

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Акрам А.И. Рыцарь пустыни. Халид ибн ал-Валид. М.- СПб., Диля, 2009.

512 с., тираж 2500 экз.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

...Личность Ибн ал-Валида многозначна и противоречива. О ее детальном и всеобъемлющем понимании нельзя было говорить до появления работы пакистанского исследователя генерал-лейтенанта Акрама. Его книга интересна с нескольких точек зрения. Во-первых, являясь военным по профессии, Акрам смог интерпретировать военную тактику походов, в которых участвовал Халид ибн ал-Валид, как профессионал, через призму истории войн и военного искусства. Во-вторых, в отличие от академических исследователей, которые в основном опираются на материалы исторических хроник, Акрам дополнил данные письменных памятников результатами своих «полевых» исследований. Он лично посетил находящиеся в разных странах Ближнего Востока места боевых действий, в которых Халид ибн ал-Валид сыграл решающую роль. Таким образом, исследование Акрама – это не просто теоретическая работа: она подвергнута критическому анализу практики. Также немаловажно, что Акрам сам происходит с Востока и его взгляд – это взгляд изнутри мусульманской культуры. Кроме того, Акрам выходит за пределы собственно повествования о жизни Ибн ал-Валида и затрагивает более общие аспекты средневековой истории.

Работу Акрама можно рекомендовать не только тем, кто хочет понять саму личность Халида ибн ал-Валида в ее противоречивости и исторической значимости, но и тем, кого интересует весь спектр вопросов, относящихся к зарождению и первым векам ислама.

Т.А.Шумовский

Санкт-Петербург, декабрь 2008 г.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Мусульманская история полна великих военных достижений и славных воинских подвигов. В историю военного искусства огромный вклад внесли битвы за Ислам благодаря своему блеску и победоносности. Широко известны мужество и умение одаренных мусульманских полководцев. Меч всегда занимал почетное место в культуре мусульман...

Я обнаружил, что есть много материалов с информацией о битвах, в которых участвовали мусульмане на заре Ислама, но все они были на арабском языке. Далеко не все труды мусульманских историков были переведены на английский, а если переводы и существовали, то они не всегда были точными, а порой и вовсе искажали содержание оригиналов. Для проведения подобного исследования необходимо было овладеть языком, на котором были написаны исходные тексты. Поэтому я выучил арабский...

Хотя столпами исторической литературы в первые несколько веков мусульманской эры были почти исключительно мусульмане (как и мастера практически всех литературных жанров), мне хотелось изучить и труды некоторых ранних западных историографов, чтобы узнать и их версии событий, особенно связанных с приходом Ислама в Сирию. Мне удалось установить имена двух византийских историков, а именно Никифора и Феофана, живших в конце VIII – начале IX веков, но, к сожалению, я не смог найти переводов их трудов на известные мне языки...

Многое из того, о чем говорится в этой книге, неизвестно широкой публике; но каждое событие, каждая деталь соответствуют исторической правде. Каждый шаг, каждая схватка, каждый удар, каждая цитируемая фраза заимствованы из свидетельств ранних историков. При истолковании фактов мне иногда приходилось полагаться на собственные суждения, особенно в том, что касалось описаний сражений, однако я старался быть максимально объективным. В моих рассказах о сражениях и описаниях событий, происходивших в эти ранние, судьбоносные годы Ислама, я отдавал дань врагам Ислама, когда они этого заслуживали (а так бывало часто); и я указал ошибки, допущенные мусульманами (а их было немного)...

Некоторые описания сражений, особенно во второй половине книги, являются реконструкциями, но данные мной описания основываются на эпизодах и четких указаниях, приводимых ранними историками. Разница заключается в том, что ранние историки не стремились проанализировать стратегию и тактику, тогда как я ставил перед собой такую задачу, будучи не только историком, но и военным. Философия маневров и их анализ являются моим вкладом в описание каждого сражения. Все приводимые мною факты являются историческими. Это яркие цветы истории. Но я связал их собственной нитью, и получившаяся цветочная композиция является моим детищем...

А.И.Акрам

Октябрь 1969 г.,

Равалпинди, Западный Пакистан

Одна из карт в книге:

Книга А.И.Акрама является очень любопытным примером монографического исследования, созданного в одной из современных ортодоксально-мусульманских стран. Скурпулезное, местами цветистое повествование, изобилующее прямой речью, представляет собой детальный пересказ всей совокупности сведений из трудов ранних мусульманских историографов, собранных автором в непротиворечивую, по его мнению, историю жизни и деятельности знаменитого полководца эпохи начальных арабских завоеваний.

Будучи профессиональным военным и преподавателем Штабного колледжа в Кветте Акрам снабдил свой труд многочисленными картами и схемами походов и сражений, происходивших в первые десятилетия арабской экспансии. Этот картографический материал является результатом анализа автором письменных источников и его рекогносцировок на местности во время путешествий по Ливану, Сирии, Иордании, Ираку, Кувейту и Саудовской Аравии в 1968-1969 гг.

Во время Второй мировой войны Ага Ибрахим Акрам воевал в Бирме, а в 1971 г. принимал участие в Третьей индо-пакистанской войне. Затем служил представителем Пакистана при организации CENTO, а после выхода в отставку в 1978 г. стал пакистанским послом в Испании, выучив при этом испанский язык. Акрам основал в Исламабаде институт региональных исследований и получил известность в научных кругах как автор серии монографий, посвященных мусульманским завоеваниям VII-VIII вв., от ранних аравийских походов и до захвата Испании. Первой в этой серии и является книга о Халиде ибн ал-Валиде.

512 с., тираж 2500 экз.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

...Личность Ибн ал-Валида многозначна и противоречива. О ее детальном и всеобъемлющем понимании нельзя было говорить до появления работы пакистанского исследователя генерал-лейтенанта Акрама. Его книга интересна с нескольких точек зрения. Во-первых, являясь военным по профессии, Акрам смог интерпретировать военную тактику походов, в которых участвовал Халид ибн ал-Валид, как профессионал, через призму истории войн и военного искусства. Во-вторых, в отличие от академических исследователей, которые в основном опираются на материалы исторических хроник, Акрам дополнил данные письменных памятников результатами своих «полевых» исследований. Он лично посетил находящиеся в разных странах Ближнего Востока места боевых действий, в которых Халид ибн ал-Валид сыграл решающую роль. Таким образом, исследование Акрама – это не просто теоретическая работа: она подвергнута критическому анализу практики. Также немаловажно, что Акрам сам происходит с Востока и его взгляд – это взгляд изнутри мусульманской культуры. Кроме того, Акрам выходит за пределы собственно повествования о жизни Ибн ал-Валида и затрагивает более общие аспекты средневековой истории.

Работу Акрама можно рекомендовать не только тем, кто хочет понять саму личность Халида ибн ал-Валида в ее противоречивости и исторической значимости, но и тем, кого интересует весь спектр вопросов, относящихся к зарождению и первым векам ислама.

Т.А.Шумовский

Санкт-Петербург, декабрь 2008 г.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Мусульманская история полна великих военных достижений и славных воинских подвигов. В историю военного искусства огромный вклад внесли битвы за Ислам благодаря своему блеску и победоносности. Широко известны мужество и умение одаренных мусульманских полководцев. Меч всегда занимал почетное место в культуре мусульман...

Я обнаружил, что есть много материалов с информацией о битвах, в которых участвовали мусульмане на заре Ислама, но все они были на арабском языке. Далеко не все труды мусульманских историков были переведены на английский, а если переводы и существовали, то они не всегда были точными, а порой и вовсе искажали содержание оригиналов. Для проведения подобного исследования необходимо было овладеть языком, на котором были написаны исходные тексты. Поэтому я выучил арабский...

Хотя столпами исторической литературы в первые несколько веков мусульманской эры были почти исключительно мусульмане (как и мастера практически всех литературных жанров), мне хотелось изучить и труды некоторых ранних западных историографов, чтобы узнать и их версии событий, особенно связанных с приходом Ислама в Сирию. Мне удалось установить имена двух византийских историков, а именно Никифора и Феофана, живших в конце VIII – начале IX веков, но, к сожалению, я не смог найти переводов их трудов на известные мне языки...

Многое из того, о чем говорится в этой книге, неизвестно широкой публике; но каждое событие, каждая деталь соответствуют исторической правде. Каждый шаг, каждая схватка, каждый удар, каждая цитируемая фраза заимствованы из свидетельств ранних историков. При истолковании фактов мне иногда приходилось полагаться на собственные суждения, особенно в том, что касалось описаний сражений, однако я старался быть максимально объективным. В моих рассказах о сражениях и описаниях событий, происходивших в эти ранние, судьбоносные годы Ислама, я отдавал дань врагам Ислама, когда они этого заслуживали (а так бывало часто); и я указал ошибки, допущенные мусульманами (а их было немного)...

Некоторые описания сражений, особенно во второй половине книги, являются реконструкциями, но данные мной описания основываются на эпизодах и четких указаниях, приводимых ранними историками. Разница заключается в том, что ранние историки не стремились проанализировать стратегию и тактику, тогда как я ставил перед собой такую задачу, будучи не только историком, но и военным. Философия маневров и их анализ являются моим вкладом в описание каждого сражения. Все приводимые мною факты являются историческими. Это яркие цветы истории. Но я связал их собственной нитью, и получившаяся цветочная композиция является моим детищем...

А.И.Акрам

Октябрь 1969 г.,

Равалпинди, Западный Пакистан

Одна из карт в книге:

Книга А.И.Акрама является очень любопытным примером монографического исследования, созданного в одной из современных ортодоксально-мусульманских стран. Скурпулезное, местами цветистое повествование, изобилующее прямой речью, представляет собой детальный пересказ всей совокупности сведений из трудов ранних мусульманских историографов, собранных автором в непротиворечивую, по его мнению, историю жизни и деятельности знаменитого полководца эпохи начальных арабских завоеваний.

Будучи профессиональным военным и преподавателем Штабного колледжа в Кветте Акрам снабдил свой труд многочисленными картами и схемами походов и сражений, происходивших в первые десятилетия арабской экспансии. Этот картографический материал является результатом анализа автором письменных источников и его рекогносцировок на местности во время путешествий по Ливану, Сирии, Иордании, Ираку, Кувейту и Саудовской Аравии в 1968-1969 гг.

Во время Второй мировой войны Ага Ибрахим Акрам воевал в Бирме, а в 1971 г. принимал участие в Третьей индо-пакистанской войне. Затем служил представителем Пакистана при организации CENTO, а после выхода в отставку в 1978 г. стал пакистанским послом в Испании, выучив при этом испанский язык. Акрам основал в Исламабаде институт региональных исследований и получил известность в научных кругах как автор серии монографий, посвященных мусульманским завоеваниям VII-VIII вв., от ранних аравийских походов и до захвата Испании. Первой в этой серии и является книга о Халиде ибн ал-Валиде.

-

Ilik - Модератор форума

- Сообщения: 2290

- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 10:23

- Откуда: Израиль

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

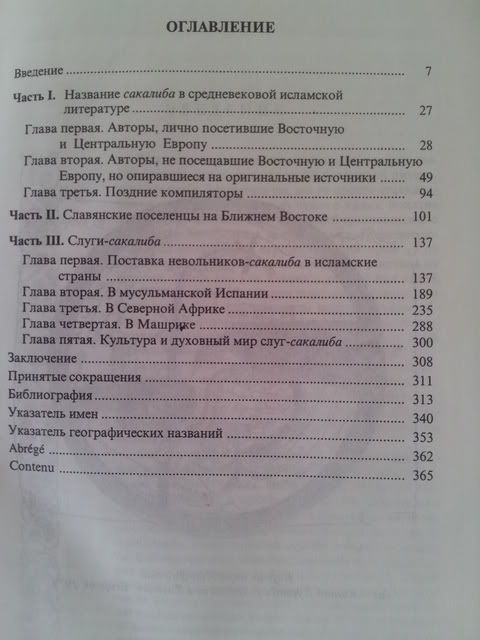

Мишин Д.Е. Сакалиба. Славяне в исламском мире. М., ИВ РАН - Крафт+, 2002.

368 с., тираж 1000 экз.

Из ВВЕДЕНИЯ автора

Настоящее иссследование посвящено истории людей, именуемых в средневековой исламской литературе сакалиба. Занимаясь ею, мы не просто сталкиваемся с названием, взятым из чужого языка: понятие сакалиба обозначало одну из реалий средневекового мусульманского мира и употреблялось в течение нескольких столетий на огромной территории - от Португалии и Марокко на западе до Афганистана на востоке. Перед тем, как начинать работу над такой темой, исследователь должен задаться вопросом: кем были сакалиба в средневековом мусульманском обществе, к кому реально применялось такое название. Этот вопрос имеет основополагающее значение. Если название сакалиба употреблялось произвольно, имело расплывчатое и неопределенное значение, то предмет исследования пропадает сам собой. Интерпретация названия сакалиба необходима, таким образом, еще и для того, чтобы установить, может ли история сакалиба существовать как самостоятельная тема для исследования.

Случаи употребления понятия сакалиба в средневековой мусульманской литературе можно разделить на две большие группы. Прежде всего, слово сакалиба употребляется в мусульманских географических текстах при описании северных народов, да и в исторических трактатах обнаруживаются иногда сведения о событиях, затрагивавших страны и народы сакалиба. В обоих случаях, заметим, сакалиба предстают перед нами живущими в своих странах. Такие фрагменты обладают огромной важностью; их изучение ведется уже много лет, и в настоящей работе им посвящен особый раздел (часть I). Но основным объектом настоящего исследования станут сведения о сакалиба в исламском мире - о военных поселенцах и невольниках. Эти сведения встречаются в огромном количестве источников самых разных жанров; в настоящей работе будет сделана попытка объединить их и дать наиболее логичную и реалистичную интерпретацию с учетом исторического контекста...

Выскажу свое мнение очень кратко: исследование чрезвычайно информативно, базируется на большом количестве источников и представляет собой добротную аналитическую работу, выполненную на высоком научном уровне.

368 с., тираж 1000 экз.

Из ВВЕДЕНИЯ автора

Настоящее иссследование посвящено истории людей, именуемых в средневековой исламской литературе сакалиба. Занимаясь ею, мы не просто сталкиваемся с названием, взятым из чужого языка: понятие сакалиба обозначало одну из реалий средневекового мусульманского мира и употреблялось в течение нескольких столетий на огромной территории - от Португалии и Марокко на западе до Афганистана на востоке. Перед тем, как начинать работу над такой темой, исследователь должен задаться вопросом: кем были сакалиба в средневековом мусульманском обществе, к кому реально применялось такое название. Этот вопрос имеет основополагающее значение. Если название сакалиба употреблялось произвольно, имело расплывчатое и неопределенное значение, то предмет исследования пропадает сам собой. Интерпретация названия сакалиба необходима, таким образом, еще и для того, чтобы установить, может ли история сакалиба существовать как самостоятельная тема для исследования.

Случаи употребления понятия сакалиба в средневековой мусульманской литературе можно разделить на две большие группы. Прежде всего, слово сакалиба употребляется в мусульманских географических текстах при описании северных народов, да и в исторических трактатах обнаруживаются иногда сведения о событиях, затрагивавших страны и народы сакалиба. В обоих случаях, заметим, сакалиба предстают перед нами живущими в своих странах. Такие фрагменты обладают огромной важностью; их изучение ведется уже много лет, и в настоящей работе им посвящен особый раздел (часть I). Но основным объектом настоящего исследования станут сведения о сакалиба в исламском мире - о военных поселенцах и невольниках. Эти сведения встречаются в огромном количестве источников самых разных жанров; в настоящей работе будет сделана попытка объединить их и дать наиболее логичную и реалистичную интерпретацию с учетом исторического контекста...

Выскажу свое мнение очень кратко: исследование чрезвычайно информативно, базируется на большом количестве источников и представляет собой добротную аналитическую работу, выполненную на высоком научном уровне.

-

Ilik - Модератор форума

- Сообщения: 2290

- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 10:23

- Откуда: Израиль

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

В журнале "Исторический формат" опубликована моя новая статья "Английский проект колонизации русского Севера, или Золото "земли Писид".

Аннотация:

В статье рассматриваются причины, побудившие польского, шведского, а затем английского королей обратиться к проекту военного вторжения в северные территории Московского государства в разгар Смуты. Привлекая малоизученные источники, автор выдвигает гипотезу, что решающим фактором для эскалации агрессии со стороны правителей Речи Посполитой, Швеции и Англии явились просроченные личные долговые обязательства московских царей – Ивана IV, Бориса Годунова и Василия Шуйского – правителям этих стран. Наиболее тяжким для Москвы оказался долг царя Бориса купеческой элите английской Московской компании и лично английскому королю. Этот долг образовался, когда купец и дипломат Джером Горсей оказал содействие в «хитроумном освобождении» личной пленницы Стефана Батория – Марии Владимировны Старицкой, в замужестве королевы Ливонии. Лондон отказался от проекта колонизации Сибири только после того, как долг был полностью погашен русским зерном и сибирским золотом.

Вся статья здесь

http://histformat.com/2020-01/

Аннотация:

В статье рассматриваются причины, побудившие польского, шведского, а затем английского королей обратиться к проекту военного вторжения в северные территории Московского государства в разгар Смуты. Привлекая малоизученные источники, автор выдвигает гипотезу, что решающим фактором для эскалации агрессии со стороны правителей Речи Посполитой, Швеции и Англии явились просроченные личные долговые обязательства московских царей – Ивана IV, Бориса Годунова и Василия Шуйского – правителям этих стран. Наиболее тяжким для Москвы оказался долг царя Бориса купеческой элите английской Московской компании и лично английскому королю. Этот долг образовался, когда купец и дипломат Джером Горсей оказал содействие в «хитроумном освобождении» личной пленницы Стефана Батория – Марии Владимировны Старицкой, в замужестве королевы Ливонии. Лондон отказался от проекта колонизации Сибири только после того, как долг был полностью погашен русским зерном и сибирским золотом.

Вся статья здесь

http://histformat.com/2020-01/

- sasha a

- Полибий

- Сообщения: 3298

- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 23:28

- Откуда: MD

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

sasha a писал(а):Лондон отказался от проекта колонизации Сибири только после того, как долг был полностью погашен русским зерном и сибирским золотом...

Поздравляю с очередной публикацией, дорогая sasha a, не открывается статья, о каких суммах была речь? Не представляю какие объёмы зерна и золота должны были быть за отказ от колонизации Сибири. Думается, эту версию британцы написали задним числом, как оправдание за срыв колонизации.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24380

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Спасибо, уважаемый Лемурий.

Вот ссылка в PDF

http://histformat.com/wp-content/uploads/2021/2020-1.pdf

Я могла бы разместить статью в Точке зрения, но не вижу кнопку входа с форума. Замуровали?

P.S. Нашла Точку зрения, но проект выглядит совсем заброшенным, последний раз обновлялся в 2009 году. А жаль....

Вот ссылка в PDF

http://histformat.com/wp-content/uploads/2021/2020-1.pdf

Я могла бы разместить статью в Точке зрения, но не вижу кнопку входа с форума. Замуровали?

P.S. Нашла Точку зрения, но проект выглядит совсем заброшенным, последний раз обновлялся в 2009 году. А жаль....

- sasha a

- Полибий

- Сообщения: 3298

- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 23:28

- Откуда: MD

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

sasha a писал(а):Нашла Точку зрения, но проект выглядит совсем заброшенным, последний раз обновлялся в 2009 году. А жаль....

Оно и понятно: Юлли перешла в FB, Аnalogopotom в ВК, НГ аки нощный вранъ на нырищи, тем не менее формат уникален, удивляюсь как сохранился, наверное, за счёт того, что новые пользователи регистрироваться не могут, как закрытый клуб получился. Очень удобно пользоваться базой как записной книжкой, иногда в хаосе сети долго ищешь, а здесь всё по полочкам.

В сборнике, где Ваше исследование, первая статья Льва Прозорова (Keil на НГ), не знал, что он умер 16.03.2020, очень отчаянно спорили с ним по греко-русским договорам, большой эрудит был, хоть и непоколебимый язычник. В прошлом году умер 06.07.2020 ещё один участник НГ - Сергей Заграевский (на НГ под своим именем), академик древнерусской архитектуры, художник, основатель сайта РусАрх и многое, и многое др.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24380

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Мда.... рядеют ряды...

Однако, сколько интереснейших людей собралось на НГ?!

Кстати, журнал "Исторический формат" специализируется на раннем средневековье (я удивляюсь, как они мою статью взяли).

Думаю, Лемурий, в архиве журнала найдется много любопытного для исследователей Слова.

Однако, сколько интереснейших людей собралось на НГ?!

Кстати, журнал "Исторический формат" специализируется на раннем средневековье (я удивляюсь, как они мою статью взяли).

Думаю, Лемурий, в архиве журнала найдется много любопытного для исследователей Слова.

- sasha a

- Полибий

- Сообщения: 3298

- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 23:28

- Откуда: MD

Re: Библиотека Средневековья (обзоры, суждения, ссылки)

Вопрос к знатокам церковных правил.

Факт №1: 12 февраля 1581 г. в Пильтене в протестантской кирхе состоялся обряд крещения Евдокии - дочери Марии Владимировны Старицкой, в замужестве королевы Ливонии. Обряд проходил в присутствии "80 крестных отцов", приглашенных счастливым отцом - Магнусом.

Факт №2: по возвращении овдовевшей Марии Владимировны в Московию летом 1586 г. состоялось повторное крещение Евдокии в Новодевичьем монастыре. Крестной матерью девочки стала царица-инока Леонида, вдова царевича Ивана Ивановича.

Факт №3: Символ Веры устанавливает единоразовый обряд обращения в Провославие Первым чином через крещение "Исповедую едино крещение во оставление грехов."

Переход из протестантства в православие осуществлялся Вторым Чином через Миропомазание, из католичества в православие - Третьим чином через Покаяние.

Вопрос: на каком основании Евдокию окрестили второй раз?

Факт №1: 12 февраля 1581 г. в Пильтене в протестантской кирхе состоялся обряд крещения Евдокии - дочери Марии Владимировны Старицкой, в замужестве королевы Ливонии. Обряд проходил в присутствии "80 крестных отцов", приглашенных счастливым отцом - Магнусом.

Факт №2: по возвращении овдовевшей Марии Владимировны в Московию летом 1586 г. состоялось повторное крещение Евдокии в Новодевичьем монастыре. Крестной матерью девочки стала царица-инока Леонида, вдова царевича Ивана Ивановича.

Факт №3: Символ Веры устанавливает единоразовый обряд обращения в Провославие Первым чином через крещение "Исповедую едино крещение во оставление грехов."

Переход из протестантства в православие осуществлялся Вторым Чином через Миропомазание, из католичества в православие - Третьим чином через Покаяние.

Вопрос: на каком основании Евдокию окрестили второй раз?

- sasha a

- Полибий

- Сообщения: 3298

- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 23:28

- Откуда: MD

Сообщений: 58

• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13