Уважаемый Лемурий, стоит учесть. что Соляной путь вел не к Торским. а крымским соляным озерам.

Судя по летописному сообщению 1116 г. о битве между половцами против объединившихся торков и печенегов. принимая во внимание сообщение о находках при строительстве Славянской карандашной фабрики костяков с саблями, что ряд исследователей связывал со следами битвы именно 1116 г. между кочевниками, то в таком случае В.Мономах в 1111 г. никак не мог воевать с половцами у Изюмской Сальницы, т.к. в этом случае его поход был бы направлен на торков. а не шаруканидов, захвативших район Изюмской Сальницы только в 1116 г.

Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

Модератор: Лемурий

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

краевед писал(а): Красноречивым примером может служить поход 1191 г.. когда Игорь поняв. что фактор внезапности потерян и половцы готовы к отражению нападения "заложившись" ночью отступил. Без всякого "сорома". Думаю и Всеволод уже был не такой запальчивый. на себе испытав тяготы плена. слишком поздно поняв фразу Игоря. предлагающего после удачного боя сразу же ночью уходить в Русь: "да не дивно есть разумеющи братьям умрети", сказанную на предложение Святослава Ольговича и Всеволода остаться на ночевку в степи. В 1191 г. все бесприкословно подчинились Игорю, как Вы думаете. почему?

Поскольку Игорь, уважаемый краевед, обладал опытом: как, избежав "сорома", получить позор плена, чтобы купцы по всей Европе каяли. Конечно, все ему поверили на слово.

краевед писал(а): Судя по летописному сообщению 1116 г. о битве между половцами против объединившихся торков и печенегов. принимая во внимание сообщение о находках при строительстве Славянской карандашной фабрики костяков с саблями, что ряд исследователей связывал со следами битвы именно 1116 г. между кочевниками, то в таком случае В.Мономах в 1111 г. никак не мог воевать с половцами у Изюмской Сальницы, т.к. в этом случае его поход был бы направлен на торков. а не шаруканидов, захвативших район Изюмской Сальницы только в 1116 г.

Откуда такая точность на карандашной фабрике, что именно 1116, а не веком позже или раньше? "Большенство исследователей считают" на историческом форуме не проходит, кто и в какой работе, на какой странице об этом пишет, какие аргументы приводит?

Если Мономах целью своего похода ставил захват Сурова и Шаруканя, кто в последнем городе жил: торки или шаруканиды?

Половцы, потерявшие два важных города решили отомстить Мономаху и чтобы не пропустить войско, устроили засаду близ переправы через Донец. Сальница, получается не где-то на Торских соляных озёрах, а рядом с Изюмом на удобную переправу указывает.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

Безусловно, уважаемый Краевед, что сработала "прививка" 85 года и "антитела" действовали до 91 г. Обратите внимание, что долгих шесть лет Ольговичей не было слышно и видно. Но назло "киевлянам и москалям" восстановили свой военный потенциал.

Рад быть с Вами и "Словом..."

-

userdez - Фукидид

- Сообщения: 2210

- Зарегистрирован: 07 мар 2011, 21:04

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

Уважаемый Лемурий, думю. что можно подумать и о других возможностях локализации Сальницы, не связывая это название однозначно с рекой. пусть даже как указателя на переправу через Дон (Дон.

Совершенно справедливо на мой взгляд в статье ЭСПИ о Сальнице ее автор А.Г.Бобров в начале статьи указывает на на это название как на географический объект. к которому стремилось войско Игоря: "Сальница (салница) - географическое название. упоминаемое в рассказе о походе Игоря Святославича 1185 Ипат. лет.", далее делая обзор истории изучения вопроса о Сальнице исследователей. которые как связывали реку Сальницу похода В.Мономаха с Салницей похода Игоря, считая. что речь идет об одной и той же реке. так и других исследователей. считающих. что речь идет об разных реках. протекающих в разных местностях.

Несмотря на устоявшееся мнение. что в Ипат. лет. речь тоже идет о реке. считаю. что "Салница" похода Игоря не может быть отнесена окончательно и безповоротно в разряд упоминания о гидронимах. Несмотря на достаточно убедительные доводы о Сальнице как реке обоих походов, окончательно вопрос о месте нахождения Сальницы решен быть не может.

Однажды присутствовал на лекции всеми нами уважаемом М.Ф.Гетманце. к сожалению, ушедшего от нас в апреле этого года. который несмотря на традиционные взгляды локализации Сальницы в Изюмской излучины как ориентира переправы через Дон (Донец), которых сам придерживался, тем не менее заметил. что если бы исследователи знали точное местоположение Сальницы вопрос о местах битвы Игоря с половцами отпал бы сам собой, т.к. зная примерные скорости передвижения русского войска с поправкой на ночной переход можно было бы точно определить географический район столкновений с половцами. Известная доля сомнений относительно Сальницы пока остается. тем более. что по Ипат. лет. в рассказе о походе Игоря ее можно рассматривать как географическое название в более широком понимании. например. название определенной отличительной особенности рельефа. как ориентира на местности. В этом случае более надежным репером могла быть характерная особенность русла Дона (Донца) именно в районе Изюма, являясь прекрасным ориентиром на местности. Думаю. что исследования этимологии Сальницы в этом направлении могут принести определенные результаты в плане этимологии названия или самой петли Дона (Донца). огибающего гору Кременец, которую татары именовали Узун. т.е. "длинный. продолговатый". Возможно, ранее она могла иметь и другое название. как на русской. так и на тюркской языковой основе. Стоит заметить. что Сальницей могли быть и другие географические объекты, которые могли иметь отличия от общего географического пространства и использоваться в качестве географичекких ориентиров. Таковыми могли быть совр. оз. Лиман, имеющее ранее соленую воду и если Салница (Солница Хлебн. списка) в своей основе обозначало слово соль, то и оно могло быть использовано в качестве ориентира направления движения. но не более того. Салницей могла быть названа и система укреплений в междуречье рек Коломак и Мжа, которые были хорошо заметны на местности как прекрасный географический ориентир.

Относительно находок при прокладке ж/д ветки не к карандашной фабрике. а по уточненным данным к славянскому курорту в 1894 г. по рассказам местных жителей, озвученных Н.В.Сибилевым между озерами Вейсовым и Рапным было выкопано много человеческих скелетов. сопровождающихся изъеденных солью предметов вооружения из железа. Как показали исследования. точные данные об этой находке не были зафиксированы, но как считал исследователь похода Игоря Г.Е.Пядышев эта находка могла указывать на битву между половцами с печенегами и торками. произошедшей в 1116 г. в связи с потерей своих земель половцами вследствии похода В.Мономаха в 1111 г.

К 800 - лети. первого издания "Слова была предпринята широкомасштабная археологическая экспедиция организованная "Рабочей газетой" при непосредственной поддержке Института археологии Украины. В статье об этом событии упоминалось и о находке следов битвы у г.Славянска. статья была опубликована в газете "Зеркало недели" вып.2. 12 - 19 января 2001 г. и называлась: "На реце на Каяле..." К 200 - летию первого печатного издания "Слова о полку Игореве". Электронная версия: https:// zn.ua>культура

Совершенно справедливо на мой взгляд в статье ЭСПИ о Сальнице ее автор А.Г.Бобров в начале статьи указывает на на это название как на географический объект. к которому стремилось войско Игоря: "Сальница (салница) - географическое название. упоминаемое в рассказе о походе Игоря Святославича 1185 Ипат. лет.", далее делая обзор истории изучения вопроса о Сальнице исследователей. которые как связывали реку Сальницу похода В.Мономаха с Салницей похода Игоря, считая. что речь идет об одной и той же реке. так и других исследователей. считающих. что речь идет об разных реках. протекающих в разных местностях.

Несмотря на устоявшееся мнение. что в Ипат. лет. речь тоже идет о реке. считаю. что "Салница" похода Игоря не может быть отнесена окончательно и безповоротно в разряд упоминания о гидронимах. Несмотря на достаточно убедительные доводы о Сальнице как реке обоих походов, окончательно вопрос о месте нахождения Сальницы решен быть не может.

Однажды присутствовал на лекции всеми нами уважаемом М.Ф.Гетманце. к сожалению, ушедшего от нас в апреле этого года. который несмотря на традиционные взгляды локализации Сальницы в Изюмской излучины как ориентира переправы через Дон (Донец), которых сам придерживался, тем не менее заметил. что если бы исследователи знали точное местоположение Сальницы вопрос о местах битвы Игоря с половцами отпал бы сам собой, т.к. зная примерные скорости передвижения русского войска с поправкой на ночной переход можно было бы точно определить географический район столкновений с половцами. Известная доля сомнений относительно Сальницы пока остается. тем более. что по Ипат. лет. в рассказе о походе Игоря ее можно рассматривать как географическое название в более широком понимании. например. название определенной отличительной особенности рельефа. как ориентира на местности. В этом случае более надежным репером могла быть характерная особенность русла Дона (Донца) именно в районе Изюма, являясь прекрасным ориентиром на местности. Думаю. что исследования этимологии Сальницы в этом направлении могут принести определенные результаты в плане этимологии названия или самой петли Дона (Донца). огибающего гору Кременец, которую татары именовали Узун. т.е. "длинный. продолговатый". Возможно, ранее она могла иметь и другое название. как на русской. так и на тюркской языковой основе. Стоит заметить. что Сальницей могли быть и другие географические объекты, которые могли иметь отличия от общего географического пространства и использоваться в качестве географичекких ориентиров. Таковыми могли быть совр. оз. Лиман, имеющее ранее соленую воду и если Салница (Солница Хлебн. списка) в своей основе обозначало слово соль, то и оно могло быть использовано в качестве ориентира направления движения. но не более того. Салницей могла быть названа и система укреплений в междуречье рек Коломак и Мжа, которые были хорошо заметны на местности как прекрасный географический ориентир.

Относительно находок при прокладке ж/д ветки не к карандашной фабрике. а по уточненным данным к славянскому курорту в 1894 г. по рассказам местных жителей, озвученных Н.В.Сибилевым между озерами Вейсовым и Рапным было выкопано много человеческих скелетов. сопровождающихся изъеденных солью предметов вооружения из железа. Как показали исследования. точные данные об этой находке не были зафиксированы, но как считал исследователь похода Игоря Г.Е.Пядышев эта находка могла указывать на битву между половцами с печенегами и торками. произошедшей в 1116 г. в связи с потерей своих земель половцами вследствии похода В.Мономаха в 1111 г.

К 800 - лети. первого издания "Слова была предпринята широкомасштабная археологическая экспедиция организованная "Рабочей газетой" при непосредственной поддержке Института археологии Украины. В статье об этом событии упоминалось и о находке следов битвы у г.Славянска. статья была опубликована в газете "Зеркало недели" вып.2. 12 - 19 января 2001 г. и называлась: "На реце на Каяле..." К 200 - летию первого печатного издания "Слова о полку Игореве". Электронная версия: https:// zn.ua>культура

- краевед

- Фукидид

- Сообщения: 1520

- Зарегистрирован: 25 июн 2013, 23:01

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

краевед писал(а): Однажды присутствовал на лекции всеми нами уважаемом М.Ф.Гетманце. к сожалению, ушедшего от нас в апреле этого года. который несмотря на традиционные взгляды локализации Сальницы в Изюмской излучины как ориентира переправы через Дон (Донец), которых сам придерживался, тем не менее заметил. что если бы исследователи знали точное местоположение Сальницы вопрос о местах битвы Игоря с половцами отпал бы сам собой...

Плохой год, уважаемый краевед, выдался: акад. Заграевский С.В., Прозоров Л.Р. (Озар Ворон) aka Keil на НГ, Гетманец М.Ф. - все участники НГ.

С Михаилом Фёдоровичем переписывались, его книга с автографом тоже в моей библиотеке СПИ:

Сейчас, бережно открывая его книгу, обнаружил в ней письмо, обращённое к нашему форуму, думаю, правильным будет, опубликовав его, почтить светлой памятью этого выдающегося исследователя, организовавшего конный поход по вероятному маршруту полка князя Игоря:

Одно из его последних сообщений на НГ:

Михаил Гетманец писал(а):Уважаемые коллеги!

Я вижу, что участники дискуссии, во-первых, фактически отошли от проблемы Каялы, а, во-вторых, не знакомы с результатами моих исследований, отражённых в книге "Тайна реки Каялы". С книгой можно ознакомиться по этой ссылке:

https://ulozto.net/!55m13v0BbCvB/doc

М. Гетманец

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

Да, уважаемый Лемурий, к сожалению, теряем прекрасных исследователей древнерусской истории, признанных научных работников. посвятивших многие свои труды проблемам изучения "Слова" и событий похода Игоря 1185 г.

Чем привлекает к себе концепция м.Ф.Гетманца. это прежде всего комплексным подходом к изучению материалов связанных с изучением обстоятельств похода от литературно - летописной части изучения вопросов до географическо - исторической, что ставит гипотезу м.Ф.Гетманца в разряд наиболее правдоподобных. Чего только стоит идея организации конного маршрута от НовгородСеверска до предполагаемых мест битвы с половцами.

Тем не менее само направление маршрута Игоря предопределяет цель похода - вежи Кончака, что для Игоря по сути было нападением на своего союзника. которым Кончак стал после событий 1180 - 1183 г.г., сначала в качестве приглашенных Святославом Всеволодовичем военных сил в борьбе за Киев в 1180 г.. что в итоге привело Игоря и Кончака к мысли породниться через женитьбу своих детей и в поход 1185 г. Игорь отправился в качестве свата половецкого хана. за которого Кончак поручился после поражения и пленения Игоря как за будущего своего родственника. поэтому с трудом вериться. что поход 1185 г. был направлен против орды Кончака. т.к. свадьба князя Владимира игоревича и Кончаковны все же состоялась. Судя по летописным источникам сам Кончак появился позже всех остальных половецких родов. которые могли прийти к месту окружения русского войска из отдаленных кочевий. что както не вяжется с тем. что Кончак пришел к месту битвы один из последних. если поход был направлен на его кочевья. Может вызвать определенные возражения и само направление атаки Игоря на половцев. направляя ее параллельно реки Тор. где. как установленно были вежи Кончака. Кончак в этом случае оказывался в роли наблюдателя развития атаки на городища у Дона (Донца). причем русское войско в этом случае оголяло фланг со стороны Тора, что было бы чревато при атаке со стороны Кончака. Пока вопрос о самом направлении похода Игоря остается открытым и далеко не решенным начиная от самой цели похода до локализации на местности летописных географических названий относительно отождествления с современными географическими объектами. думаю. что и локализация Сальницы не может быть признана окончательно решенной.

Относительно того. являлась ли Сальница КБЧ, правым или левым притоком Дона (Донца), думаю. что все же решающим фактором определения впадения ее в Донец " с правыя стороны" должна являться система старинных географических представлений. где стороны главной реки определялись как бы от устья, а не от истоков. Поэтому Сальница КБЧ в современном понимании должна была быть левым притоком Сев. Донца.

Удивляет и то, что КБЧ, указывая о наличии реки Сальницы у Изюма, составленная в 1627 г. не так уж и далеко отстоит во времени от первых карт г.Изюма и его окрестностей и если бы Сальница в действительности текла у Изюма, то несомненно должна была бы быть отмеченной на карте, его не наблюдается.

Чем привлекает к себе концепция м.Ф.Гетманца. это прежде всего комплексным подходом к изучению материалов связанных с изучением обстоятельств похода от литературно - летописной части изучения вопросов до географическо - исторической, что ставит гипотезу м.Ф.Гетманца в разряд наиболее правдоподобных. Чего только стоит идея организации конного маршрута от НовгородСеверска до предполагаемых мест битвы с половцами.

Тем не менее само направление маршрута Игоря предопределяет цель похода - вежи Кончака, что для Игоря по сути было нападением на своего союзника. которым Кончак стал после событий 1180 - 1183 г.г., сначала в качестве приглашенных Святославом Всеволодовичем военных сил в борьбе за Киев в 1180 г.. что в итоге привело Игоря и Кончака к мысли породниться через женитьбу своих детей и в поход 1185 г. Игорь отправился в качестве свата половецкого хана. за которого Кончак поручился после поражения и пленения Игоря как за будущего своего родственника. поэтому с трудом вериться. что поход 1185 г. был направлен против орды Кончака. т.к. свадьба князя Владимира игоревича и Кончаковны все же состоялась. Судя по летописным источникам сам Кончак появился позже всех остальных половецких родов. которые могли прийти к месту окружения русского войска из отдаленных кочевий. что както не вяжется с тем. что Кончак пришел к месту битвы один из последних. если поход был направлен на его кочевья. Может вызвать определенные возражения и само направление атаки Игоря на половцев. направляя ее параллельно реки Тор. где. как установленно были вежи Кончака. Кончак в этом случае оказывался в роли наблюдателя развития атаки на городища у Дона (Донца). причем русское войско в этом случае оголяло фланг со стороны Тора, что было бы чревато при атаке со стороны Кончака. Пока вопрос о самом направлении похода Игоря остается открытым и далеко не решенным начиная от самой цели похода до локализации на местности летописных географических названий относительно отождествления с современными географическими объектами. думаю. что и локализация Сальницы не может быть признана окончательно решенной.

Относительно того. являлась ли Сальница КБЧ, правым или левым притоком Дона (Донца), думаю. что все же решающим фактором определения впадения ее в Донец " с правыя стороны" должна являться система старинных географических представлений. где стороны главной реки определялись как бы от устья, а не от истоков. Поэтому Сальница КБЧ в современном понимании должна была быть левым притоком Сев. Донца.

Удивляет и то, что КБЧ, указывая о наличии реки Сальницы у Изюма, составленная в 1627 г. не так уж и далеко отстоит во времени от первых карт г.Изюма и его окрестностей и если бы Сальница в действительности текла у Изюма, то несомненно должна была бы быть отмеченной на карте, его не наблюдается.

- краевед

- Фукидид

- Сообщения: 1520

- Зарегистрирован: 25 июн 2013, 23:01

Михаил Гетманец на НГ

краевед писал(а):Чем привлекает к себе концепция м.Ф.Гетманца. это прежде всего комплексным подходом к изучению материалов связанных с изучением обстоятельств похода от литературно - летописной части изучения вопросов до географическо - исторической, что ставит гипотезу м.Ф.Гетманца в разряд наиболее правдоподобных. Чего только стоит идея организации конного маршрута от Новгород-Северска до предполагаемых мест битвы с половцами...

Значит, уважаемый краевед, должны также придерживаться его версии, а она такова:

Михаил Гетманец писал(а):Глубокоуважаемый Лемурий! Вы пишете, что Сальница не может быть Мокрым Изюмцем, потому что в КБЧ они представлены как два разные объекта. Если бы Вы сказали, что в Ипатьевской летописи, - это был бы аргумент. Я утверждаю, что, идя на перевоз под Изюмской горой, войско Игоря ориентировалось по реке. Это факт. Сейчас эта река называется Мокрым Изюмцем. В 12-ом веке река могла называться Сальницей. Предположение вполне реалистическое. В этих местах надо побывать. Ну нет другого варианта. Гетманец.

Михаил Гетманец писал(а):Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!

Благодарю Вас за добрые слова о моей книге «Каяла», в которой подведены итоги моего 40-летнего изучения проблемы Каялы. Правда, Вы считаете добытое мной одним из множества существующих вариантов, не различая научных исследований и чисто аматорских, порой абсурдных версий. Вы утверждаете, что существуют и другие варианты «со следующими аксиомами»:

1. «Войско пешее (более естественная трактовка «чёрных людей» и смысла схода с коней)».

Вы, очевидно, заметили, что основополагающая особенность моей методики - факт и здравый смысл. О каком пешем войске можно говорить, если в «Слове» и в летописях речь идёт о конном войске. Этого и доказывать не надо, достаточно просто внимательно читать эти источники.

«Слово»: «а всядем, братие, на свои борзые комони да позрим синего Дону».

Летопись Ипатьевская: «и тако идяхуть тихо…бяхуть бо у них кони тучни вельми»; «ныне же поедем черес ночь» (Игорь); «а кони мои не могуть» (Святослав); «соседоша с коний, хотяхуть бо бьющеся доити рекы Донця».

Что же касается «естественной трактовки» «чёрных людей», то достаточно заглянуть в любой толковый словарь, чтобы убедиться в том, что в старые времена так называли не пеших воинов, а простых людей.

Версию о пешем войске следует снять раз и навсегда.

2. «Путь – в низовья Донца (не исключено Лосицкая дорога, пройти по территории Переяславского княжества, для Игоря, который его атаковал, не проблема)».

Это просто несерьёзно. В моей книге показано, что представляло собой войско Игоря. Шестикилометровая армада не могла маневрировать вдалеке от своих пределов, тем более по землям князя, с которым сложились конфликтные отношения. Версия Рыбакова-Звагельского нами убедительно опровергнута.

3. «Выход 13 апреля (как у Татищева и в Ермолаевском списке. И в этом случае к 1 мая Игорь был бы прямо у Изюма…)»

Согласно этой версии выходит, что солнечное затмение застало войско Игоря на Донце у нынешнего города Изюма. Но в летописи сказано, что после затмения Игорь, «перебреде Донец , и тако прииде ко Осколу». Это означает, что Оскол был впереди, а согласно этой «аксиоме» Оскол оставался уже позади. Нет здесь ни логики, ни смысла.

4. «Расположение Сальницы у Изюма – фальсификация Мусина Пушкина на основе ошибки Татищева».

Почему у Татищева ошибка, а у Мусина-Пушкина фальсификация? Это некорректно. Правильнее говорить о том, что версии их совпадали. А первоисточником их могла быть Книга Большому Чертежу, в которой сказано: «А ниже Изюма пала в Донец с правыя стороны река Сальница». Подобная идентификация этой реки не лишена оснований, так как маршрут полков Игоря пролегал в этих местах. Мы привели целый ряд аргументов географического и военно-тактического характера, которые показали, что изюмская Сальница органически вписывается в систему событий похода.

Михаил Гетманец писал(а):Уважаемы коллеги!

Снова разгорелся спор об авторе "Слова". К сожалению, некоторые авторы повтряют версии, которые были давно категорически отвергнуты. В своё время мною был обобщён материал на эту тему в статье "Автор Слова о полку Игореве и Низами". С ней можно ознакомиться по этой ссылке:

http://yadi.sk/d/TH34YKOiLiFb6

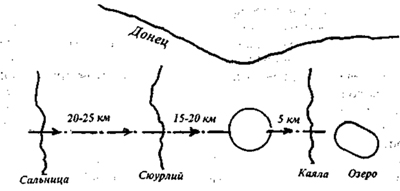

Михаил Гетманец писал(а):В моём тексте после слов "можно представить следующим алгоритмом" пропущен этот чертёж:

Как видите, для Михаила Федосеевича не было другого варианта, как путь через Изюмский перевоз. Вот и под Сальницей он имеет в виду Мокрый Изюмец, впадающий слева, если смотреть по течению реки:

краевед писал(а):Относительно того, являлась ли Сальница КБЧ, правым или левым притоком Дона (Донца), думаю. что все же решающим фактором определения впадения ее в Донец " с правыя стороны" должна являться система старинных географических представлений. где стороны главной реки определялись как бы от устья, а не от истоков. Поэтому Сальница КБЧ в современном понимании должна была быть левым притоком Сев. Донца.

Удивляет и то, что КБЧ, указывая о наличии реки Сальницы у Изюма, составленная в 1627 г. не так уж и далеко отстоит во времени от первых карт г.Изюма и его окрестностей и если бы Сальница в действительности текла у Изюма, то несомненно должна была бы быть отмеченной на карте, его не наблюдается.

Всё правильно, малая река, выводящая к перевозу: по Гетманцу к Изюмскому перевозу, по моей версии к Каменному броду, это единственное с чем мы с М.Ф. расходимся во мнении.

Карту 1627 года искал долго, из того что нашёл, правда не в свободном доступе, были эти карты, по ним и вышел на речку без названия.

краевед писал(а):Тем не менее само направление маршрута Игоря предопределяет цель похода - вежи Кончака, что для Игоря по сути было нападением на своего союзника. которым Кончак стал после событий 1180 - 1183 г.г., сначала в качестве приглашенных Святославом Всеволодовичем военных сил в борьбе за Киев в 1180 г.. что в итоге привело Игоря и Кончака к мысли породниться через женитьбу своих детей и в поход 1185 г. Игорь отправился в качестве свата половецкого хана. за которого Кончак поручился после поражения и пленения Игоря как за будущего своего родственника. поэтому с трудом вериться. что поход 1185 г. был направлен против орды Кончака. т.к. свадьба князя Владимира игоревича и Кончаковны все же состоялась. Судя по летописным источникам сам Кончак появился позже всех остальных половецких родов. которые могли прийти к месту окружения русского войска из отдаленных кочевий. что както не вяжется с тем. что Кончак пришел к месту битвы один из последних. если поход был направлен на его кочевья. Может вызвать определенные возражения и само направление атаки Игоря на половцев. направляя ее параллельно реки Тор. где. как установленно были вежи Кончака. Кончак в этом случае оказывался в роли наблюдателя развития атаки на городища у Дона (Донца). причем русское войско в этом случае оголяло фланг со стороны Тора, что было бы чревато при атаке со стороны Кончака. Пока вопрос о самом направлении похода Игоря остается открытым и далеко не решенным начиная от самой цели похода до локализации на местности летописных географических названий относительно отождествления с современными географическими объектами. думаю. что и локализация Сальницы не может быть признана окончательно решенной.

Вы забываете, что брак между Русью и Степью поднимает авторитет половецкого хана, НО опускает русского князя:

- «Святополк женился на дочери половецкого хана после сокрушительного поражения, которое он потерпел от будущего тестя. Несмотря на то что в данный момент женитьбы русский князь был слабее, он не отдавал в степь свою дочь или сестру, а, наоборот, брал из степи девушку. Этот акт был официальным признанием кочевых соседей в качестве достаточно самостоятельной и влиятельной «организации». Однако в целом сила и международный вес половецких ханов были значительно меньше, и ни один из них за все время пребывания в южнорусских степях половецких орд и объединений так и не смог получить в жены русскую княжну...»

-----

С.А. Плетнева "ПОЛОВЦЫ", Москва, изд. "Наука", 1990, С.103

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

Уважаемый Лемурий, правдоподобной версия М.Ф.Гетманца, как и других исследователей. приверженцев Торкско - Изюмской версии похода Игоря может считаться только в том слуае. если поход Игоря был направлен на Кончака.

В этом случае даже поиски Сальницы не имеют столь существенного значения, т.к. хорошо известно. что кочевья Кончака располагались у р.Тор, где содержался плененнный Игорь.

Я считаю. что поход Игоря весной 1185 г. был направлен не против Кончака, равно как и не против веж других половецких родов, входящих в орду Кончака. В этом случае локализация летописной "Салницы" важна, т.к. находка Сальницы позволяет проследить дальнейший путь Игоря в половецкую степь.

Выступление Игоря против Кончака в 1185 г. было невозможно. если учитывать военно - политическую обстановку на Руси. сложившуюся не в пльзу Ольговичей. включая и поражение их в 1180 г. в борьбе за Киевское княжение, и жестокую распрю между Игорем и Владимиром Глебовичем во время общерусского похода 1183 г.

Практически НовгородСеверское княжество и Переяславское находились в состоянии войны друг с другом. Кончак мог быть надежным союзником Игорю в случае дальнейшего обострения отношений между НовгородСеверском и Переяславлем. Стоит учитывать и нейтралитет Ярослава Черниговского, отказывающегося от столкновений с половцами под разными предлогами. "Черниговская помощь" Игорю от Ярослава может служить надежным аргументом того. что поход Игоря бвл направлен не на Донских половцев. которых возглавлял Кончак. Если бы Игорь шел на Кончака. Ярослав бы не выделил для него военную помощь.

Судя по количеству войска, собранного Игорем для похода, оно было бы неизмеримо мало против воинов Кончака. Скорее всего поход мог быть направлен на более малочисленный состав половцев. каковыми могли быть половцы Поорельские.

карты 1627 г. не существует, т.к. она и часть документов были утеряны. так. что в любом случае все Ваши попытки обнаружить карту 1627 г. были бы обречены на неудачу. Осталось только описание этой карты в виде росписи рек и дорог. которое нам знакомо как Книга Большому Чертежу (КБЧ).

Все же меня удивляет тот факт, что между временем создания КБЧ - 1627 г. и картой г.Изюма 1792 г. прошло не так уж и много времени, чтобы Сальница КБЧ у Изюма уже не упоминалась в 1792 г., так быстро название реки не могло выветрится из народной памяти.

В случае с Игорем ему не приходилось решать насколько его авторитет был бы подорван женитьбой Владимира Игоревича на Кончаковне, как говорится "не до жиру, быть бы живу". Не могу окончательно исключить и версию об изначально свадебной направленности похода Игоря.

В этом случае даже поиски Сальницы не имеют столь существенного значения, т.к. хорошо известно. что кочевья Кончака располагались у р.Тор, где содержался плененнный Игорь.

Я считаю. что поход Игоря весной 1185 г. был направлен не против Кончака, равно как и не против веж других половецких родов, входящих в орду Кончака. В этом случае локализация летописной "Салницы" важна, т.к. находка Сальницы позволяет проследить дальнейший путь Игоря в половецкую степь.

Выступление Игоря против Кончака в 1185 г. было невозможно. если учитывать военно - политическую обстановку на Руси. сложившуюся не в пльзу Ольговичей. включая и поражение их в 1180 г. в борьбе за Киевское княжение, и жестокую распрю между Игорем и Владимиром Глебовичем во время общерусского похода 1183 г.

Практически НовгородСеверское княжество и Переяславское находились в состоянии войны друг с другом. Кончак мог быть надежным союзником Игорю в случае дальнейшего обострения отношений между НовгородСеверском и Переяславлем. Стоит учитывать и нейтралитет Ярослава Черниговского, отказывающегося от столкновений с половцами под разными предлогами. "Черниговская помощь" Игорю от Ярослава может служить надежным аргументом того. что поход Игоря бвл направлен не на Донских половцев. которых возглавлял Кончак. Если бы Игорь шел на Кончака. Ярослав бы не выделил для него военную помощь.

Судя по количеству войска, собранного Игорем для похода, оно было бы неизмеримо мало против воинов Кончака. Скорее всего поход мог быть направлен на более малочисленный состав половцев. каковыми могли быть половцы Поорельские.

карты 1627 г. не существует, т.к. она и часть документов были утеряны. так. что в любом случае все Ваши попытки обнаружить карту 1627 г. были бы обречены на неудачу. Осталось только описание этой карты в виде росписи рек и дорог. которое нам знакомо как Книга Большому Чертежу (КБЧ).

Все же меня удивляет тот факт, что между временем создания КБЧ - 1627 г. и картой г.Изюма 1792 г. прошло не так уж и много времени, чтобы Сальница КБЧ у Изюма уже не упоминалась в 1792 г., так быстро название реки не могло выветрится из народной памяти.

В случае с Игорем ему не приходилось решать насколько его авторитет был бы подорван женитьбой Владимира Игоревича на Кончаковне, как говорится "не до жиру, быть бы живу". Не могу окончательно исключить и версию об изначально свадебной направленности похода Игоря.

- краевед

- Фукидид

- Сообщения: 1520

- Зарегистрирован: 25 июн 2013, 23:01

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

Вы забываете, что брак между Русью и Степью поднимает авторитет половецкого хана, НО опускает русского князя:

Извините, что вклиниваюсь в ваш диалог.

Но в династическом браке между представителями христианства и язычества авторитет отдельно взятого князя или хана ни при чем. Все дело в вероисповедании. Язычницу окрестить проще простого, а вот христианке вернуться в язычество - это уже нонсенс. Иван Грозный не погнушался взять в жены Кончаковну, сначала окрестив ее, конечно.

- sasha a

- Полибий

- Сообщения: 3298

- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 23:28

- Откуда: MD

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

sasha a писал(а):Язычницу окрестить проще простого, а вот христианке вернуться в язычество - это уже нонсенс. Иван Грозный не погнушался взять в жены Кончаковну, сначала окрестив ее, конечно.

Дорогая sasha_a, это обсуждение общее и Вы в нём раньше многих других участников, так что извиняться не надо, Вам здесь ВСЕГДА рады. А как же исключения?

- «… он назван отчимом вщижского князька Мстислава Владимировича, «бе бо мати его бежала в половин и шла за него (Башкорда. — С.П.)» (ПСРЛ, II, с. 501). Летописец специально подчеркивает, что мать бежала в степь, т. е. второй раз вышла замуж «самоволкой». Это было нарушение установившихся за прошедшие сто лет отношений Руся с кочевниками. Русские князья никогда не отдавали своих дочерей замуж за ханов, хотя сами часто женились на знатных половчанках. В данном случае безотказно действовал неписаный закон средневековья: в тех случаях, когда кочевые правители стояли во главе сильных государственных объединений, владетели соседних оседлых государств не только брали из степи жен, но и отправляли своих дочерей и сестер в жены степному властителю, подчеркивая этим свое равноправие с ним. Можно безошибочно судить о степени влиятельности кочевого объединения по тому, брали ли жен из него или вообще не роднились с ним и, что особенрю существенно, отдавали ли в него своих родственниц. Так, не известно ни одного случая браков русских князей с дочерьми вассальных черных клобуков, переяславских торков или черниговских коуев. С «дикими половцами» и со всеми остальными половецкими ордами русские князья охотно роднились. Начиная со Святополка, взявшего за себя дочь Тугоркана в 1094 г., браки с половчанками стали, по-видимому, частым явлением среди русской знати и особенно князей, которым постоянно нужны были союзники и наемники в войнах. Характерно, что Святоиолк женился на дочери половецкого хана после сокрушительного поражения, которое он потерпел от будущего тестя. Несмотря на то что в данный момент женитьбы русский князь был слабее, он не отдавал в степь свою дочь или сестру, а, наоборот, брал из степи девушку. Этот акт был официальным признанием кочевых соседей в качестве достаточно самостоятельной и влиятельной «организации». Однако в целом сила и международный вес половецких ханов были значительво меньше, и ни один из них за все время пребывания в южнорусских степях половецких орд и объединений так и не смог получить в жены русскую княжну. Вот потому-то уникальная история матери Мстислава Владимировича и нашла отражение в летописной записи...»

—-

Плетнёва С.А. «Половцы», "Наука", М., 1990

- « Здесь «оболичишася во броне и полки изрядиша и поидоша ко граду Шаруканю». Жители этого городка вышли навстречу русскому войску и приветствовали его подношением угощения рыбой и вином. Судя по тому, что Владимир приказал подходить к городку с пением молитв, встреча их была организована также христианами. Факт этот представляет значительный интерес, поскольку свидетельствует о наличии в степях среди донских половцев населения, готового перейти на сторону Руси как по религиозным, так, возможно, и по политическим соображениям. Скорее всего, это были асы-ясы-аланы, оставшиеся в степях после прихода сюда печенегов, а затем половцев, бывшие подданные хазарского кагана. Как и их сородичи — аланы, жившие в предгорьях Кавказа, они, вероятно, в массе своей приняли христианство. Не подлежит сомнению, что христиане и земледельцы аланы с большой охотой перешли бы под власть русских князей…»(там же)

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

краевед писал(а): Судя по количеству войска, собранного Игорем для похода, оно было бы неизмеримо мало против воинов Кончака. Скорее всего поход мог быть направлен на более малочисленный состав половцев. каковыми могли быть половцы Поорельские...

А как же, уважаемый краевед, похвальба Игоря переломить копьё в конце поля половецкого?

- «прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем...»(Пс.45:10)

Аналогичная похвальба в Лавр. версии похода, не надо только одну из версий похода на веру брать, а другую отбрасывать, войско было многочисленное. По Татищеву только пленных 5000.

- «Братья наша ходили с Святославомъ, великим князем, и билися с ними, зря на Переяславль, а они сами к ним пришли, а в землю ихъ не смѣли по них ити. А мы в земли их есмы, и самѣхъ избили, а жены их полонены, и дѣти у насъ. А нонѣ поидемъ по них за Донъ и до конця избьемъ ихъ…»(Лавр.1186)

Вопрос о количестве воинов, принявших участие в П., решается исследователями достаточно приблизительно, на основании общих соображений и летописных сведений о численности войск в др. походах рус. князей. Оценки колеблются гл. образом в пределах 4—9 тысяч воинов (Афанасьев. Вероятный путь... — ок. 4 тыс.; Федоров. Кто был автором... С. 27—28 — 6—8 тыс.; Гетманец. Тайна реки... 1-е изд. С. 93; 2-е изд. С. 59, 99 — 6—8 тыс.; Гойгел-Сокол. «Слово...». С. 152 — 4—9 тыс.; Грум-Гржимайло. О битве... С. 25—5 тыс.; Иванов А. «Тули отворени...». С. 181 — 6—8 тыс. и др.), что примерно соответствует сведениям Татищева о том, что в результате поражений рус. войск на Каяле половцы «многих порубили, а достальных с князи разобрали по рукам более 5000» (История Российская. Т. 3. С. 136). По мнению Б. Зотова, высказанному без какой-либо аргументации, в П. принимало участие 10—14 тысяч воинов (Шел к синему морю. С. 53).

------

А.Г. Бобров А. Г. Поход Игоря Святославича на половцев 1185 г.// Энциклопедия СПИ в 5 т., СПб., 1995. Т. 4., С. 160—169

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

Спасибо, дорогой Лемурий, на добром слове.

Ключевые слова в данном случае - БЕЖАЛА, САМОВОЛЬНО.

А бежала она, взяв малолетнего сына, от притеснений князя Изяслава. Крайние обстоятельства - угроза жизни ей и ребенку - заставили молодую вдову податься в бега в стан язычника (там ей было безопаснее, чем дома). Так что случай этот, действительно, исключительный.

Когда враг наступает, то откупаться будешь всем, что есть. Желая задобрить христиан, шаруканцы поднесли им рыбу и вино - наиболее ценные товары, которые были у кочевников (вино, уж точно, не они изготовляли в своих улусах). Этот факт не дает основания считать шаруканцев последователями христианства.

А как же исключения?«… он назван отчимом вщижского князька Мстислава Владимировича, «бе бо мати его бежала в половин и шла за него (Башкорда. — С.П.)» (ПСРЛ, II, с. 501). Летописец специально подчеркивает, что мать бежала в степь, т. е. второй раз вышла замуж «самоволкой». Это было нарушение установившихся за прошедшие сто лет отношений Руся с кочевниками.

Ключевые слова в данном случае - БЕЖАЛА, САМОВОЛЬНО.

А бежала она, взяв малолетнего сына, от притеснений князя Изяслава. Крайние обстоятельства - угроза жизни ей и ребенку - заставили молодую вдову податься в бега в стан язычника (там ей было безопаснее, чем дома). Так что случай этот, действительно, исключительный.

К тому же почему Вы решили, что все половцы были язычниками? Потому, что в летописях названы "поганые"? Среди них были и несториане, которые встречали Мономаха в походе 1111 года рыбой и вином в христианский праздник.[i]« Здесь «оболичишася во броне и полки изрядиша и поидоша ко граду Шаруканю». Жители этого городка вышли навстречу русскому войску и приветствовали его подношением угощения рыбой и вином. »(там же)

Когда враг наступает, то откупаться будешь всем, что есть. Желая задобрить христиан, шаруканцы поднесли им рыбу и вино - наиболее ценные товары, которые были у кочевников (вино, уж точно, не они изготовляли в своих улусах). Этот факт не дает основания считать шаруканцев последователями христианства.

- sasha a

- Полибий

- Сообщения: 3298

- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 23:28

- Откуда: MD

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

С Мономахом в 1111 воевали в том числе куманы хана Боняка, читали их Кодекс Куманикус?

CODEX CUMANICUS ПОЛОВЕЦКИЕ МОЛИТВЫ, ГИМНЫ И ЗАГАДКИ XIII-XIV ВВ.

CODEX CUMANICUS ПОЛОВЕЦКИЕ МОЛИТВЫ, ГИМНЫ И ЗАГАДКИ XIII-XIV ВВ.

Несториане куманы были.

Несториане куманы были.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

Лемурий писал(а):С Мономахом в 1111 воевали в том числе куманы хана Боняка, читали их Кодекс Куманикус?

CODEX CUMANICUS ПОЛОВЕЦКИЕ МОЛИТВЫ, ГИМНЫ И ЗАГАДКИ XIII-XIV ВВ.

Несториане куманы были.

Православная церковь считала и считает несторианство ересью. Что язычники, что несториане - все одно.

Половецких княжен крестили, как миленьких.

Интересная статья о браках русских князей и половецких княжен.

Русские внуки половецких князей

- sasha a

- Полибий

- Сообщения: 3298

- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 23:28

- Откуда: MD

Re: Разгадка"Слова о полку Игореве..." - 6

sasha a писал(а):Православная церковь считала и считает несторианство ересью. Что язычники, что несториане - все одно. Половецких княжен крестили, как миленьких.

Речь была изначально: должна ли была православная княжна отказываться от своей веры, выходя замуж за половецкого хана. Ответ очевиден: НЕ должна. Несториане верили в Иисуса Христа. Язычники половцы уживались с куманами несторианами. Или Вы считаете, что православные должны были бы принимать новую веру как католики и православные в династическом браке. Например, Анна Французская дочь Ярослава Мудрого Agnès de Russie принимала ли католичество? По идее, должна была, как Ингигерда, жена Ярослава Мудрого, православие под именем Ерины (СЗБ). В любом случае, переход из одной концессии в другую сопровождался изменением имени, если мы о такой перемене не знаем, то и говорить о совершённом переходе не можем.

sasha a писал(а): Интересная статья о браках русских князей и половецких княжен.

Русские внуки половецких князей

Хорошая статья, в отличие от других статей по СПИ в cyberleninka, прям, "киборги" какие-то писали, но эта хорошими источниками подкреплена:

- «Уникальный случай выхода замуж за половецкого князя русской княгини (точнее, вдовы) упоминают летописи под 1158 г. В июле 1151 г. умирает князь Владимир Давыдович Черниговский. Его жена (дочь Всеволодко Давыдовича Городенского и Агафьи (дочь Владимира Мономаха)) бежит в половецкую степь и выходит замуж за князя Башкорда, который впоследствии выступает союзником её сына от первого брака [17, стб. 349–350; 18, стб. 499–501; 21, с. 69; 22, с. 213; 30, с. 51; 32, с. 69; 34, с. 50; 35, с. 76; 6, с. 247– 248; 16, с. 103–104; 39, с. 121]…»

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Вернуться в "Слово о полку Игореве"

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22