Тамара писал(а):И для чего повторять мутные формулировки про времена "Ярослава Мудрого - Олега Святославича"?

Да потому, что это в тексте написано чёрным по белому и никуда от этого не деться:

"славлю пѣснотворца стараго времени Ярославля - Ольгова"

Тамара писал(а):Во-первых, времена разные. При Ярославе относительно единая Русь, а при Олеге уже " разъдрася вся Русская земля"... (по Б. А. Рыбакову).

Поэтому Автор и пишет: "Были вѣчи Трояни [= языческие тысячелетия], минула лѣта [первого христианского князя] Ярославля, были плъци [=сечи] Олговы, Ольга Святьславличя."

Тамара писал(а):Во-вторых, сам автор "Слова" прямо в тексте назвал Бояна "песнотворцем старого времени Ярослава" и "хотем" князя Олега. Иначе говоря, хоть Боян и был "песнотворцем" и соратником Олега, но усобиц не одобрял и был сторонником единой Руси.

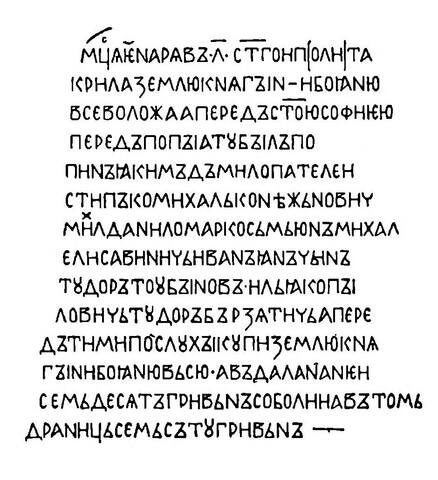

Где это в тексте написано, что "хотем" (= любовником) эко! князя Олега был Боян? Сделайте один раз для себя синтаксический разбор этого отрывка с правильными вопросами от слова к слову не из головы с полётом фантазии, а строго по падежным окончаниям слов и этот вопрос будет закрыт раз и навсегда:

◊ Стараго — род. пад.. ед. ч. ср. р. (времени какого?)

◊ Времени — род. пад.. ед. ч. (песнетворца чего?)

◊ Ярославля — род. пад.. ед. ч. ср. р к притяж. прилаг. ., т.е. относящемуся к слову "времени".

◊ Ольгова — род. пад.. ед. ч. м. р. к притяж. прилаг. ., т.е. относящемуся к слову "времени", а не к "коганя хоти", требующее согласование в дат. пад.

◊ Коганя — им. пад. ед. ч. ж. р.. притяж. прилаг. к слову "коганъ", т.е. оно относится к слову "хоти" (хоть(жена) чья?).

◊ Хоти — ЗВАТ. (по контексту рекъ кому?, начало обращения). пад. ед. ч.

И Ярославля, и Ольгова относятся к слову времени:

Песнотворец старого времени Ярослава Мудрого - Олега Гориславича.