Фрагмент 3 (стр.12-13):

"Тогда же возник вопрос о подлинности „Слова". Передовые люди

своего времени, Пушкин и декабристы — поэты Рылеев, Кюхельбекер

и Бестужев-Марлинский, затем Белинский, наконец, несколько позже

великие основоположники научного коммунизма Маркс и Энгельс,

восхищаясь „Словом о полку Игореве", никогда не сомневались в его

подлинности. Великие народные произведения, подобные „Слову",

кажутся загадочными и странными лишь для тех, кому чужды и далеки

духовные интересы народа. Такими и оказались первые „скептики"

(Давыдов, Сенковский, Каченовский, затем — Катков). Спекулируя

на утрате единственной рукописи „Слова о полку Игореве", сгоревшей

в Москве во время пожара 1812 г., они объявили „Слово" подделкой

конца XVIII в. и стали усердно искать в его языке „галлицизмов",

„полонизмов" и всяких других „измов", вплоть до анахронизмов.

Подлинные красоты древне-русской художественной речи были не

доступны и невыразительны для ученых, оторвавшихся от народа".

К о м м е н т а р и й. Начиная с 1960-х готов В.В.Виноградов оказывал всемерную поддержку А.А.Зимину, который считал "Слово" литературным произведением XVIII в. Не означает ли эта поддержка то, что В.В.Виноградов стал в итоге учёным, который "оторвался от народа"?

"Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Модератор: Лемурий

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Фрагмент 4 (стр.13):

"Открытие „Задонщины", полной отголосков стиля „Слова о полку

Игореве", расширение круга сопоставлений „Слова" с русским, украин

ским и белорусским фольклором, с народной поэзией других славянских

народов, рост исторической науки, отразившийся и на понимании

„Слова", — все это окончательно убедило русских ученых в подлин

ности памятника. И все же единого и верного взгляда на „Слово"

не сложилось и в дальнейшем."

К о м м е н т а р и й. Упоминание в этой статье "Задонщины", которая полна "отголосками" из текста "Слова" никак не может быть согласовано с высказыванием того же В.В.Вмноградова о "четырёхсотлетнем летаргическом сне". На кого же тогда была рассчитана данная публикация авторитетного учёного в 1951 г. ?

"Открытие „Задонщины", полной отголосков стиля „Слова о полку

Игореве", расширение круга сопоставлений „Слова" с русским, украин

ским и белорусским фольклором, с народной поэзией других славянских

народов, рост исторической науки, отразившийся и на понимании

„Слова", — все это окончательно убедило русских ученых в подлин

ности памятника. И все же единого и верного взгляда на „Слово"

не сложилось и в дальнейшем."

К о м м е н т а р и й. Упоминание в этой статье "Задонщины", которая полна "отголосками" из текста "Слова" никак не может быть согласовано с высказыванием того же В.В.Вмноградова о "четырёхсотлетнем летаргическом сне". На кого же тогда была рассчитана данная публикация авторитетного учёного в 1951 г. ?

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Фрагмент 5 (стр.13-14):

"Однако и теперь борьба вокруг „Слова" не утихает. Она лишь

перенесена на международную арену. В то время, когда в 1938 г.

вся советская общественность отмечала 750-летие »Слова о полку

Игореве", за границей выступает французский филолог А. Мазон

с небольшой группой безродных „скептиков", которые вновь стремятся

объявить „Слово" подделкой конца XVIII в., бросить тень на само

бытность и величие древне-русской культуры и унизить национальное

достоинство русского народа посредством фальсификации истории.

С глубоким негодованием, в единодушном научном порыве советские

ученые (А. С. Орлов, С. П. Обнорский, Н. К. Гудзий, В. П. Адриа-

нова-Перетц, В. Ф. Ржига, С. Е. Малов) разоблачили до конца эту

злостную клевету буржуазных ученых и своими новыми трудами под

твердили подлинность „Слова о полку Игореве".

"

К о м м е н т а р и й. В 1960-х годах состоялась беседа между В.В.Виноградовым и А.Мазоном, в которой они затронули вопрос о времени написания "Слова".

П р и л о ж е н и е (статья из кн.: "Энциклопедия <<Слова о полку Игореве>>". С-Пб., 1995, т.3, стр.194-198):

МАЗОН Андре (Mazon André; 7.IX.1881, Париж — 13.VII.1967, там же) — франц. филолог-славист. Ок. Сорбонну, учился в Пражск. ун-те. Преподавал франц. яз. в Харьк. ун-те (1905—08). Был ученым секретарем Ин-та живых вост. яз. в Париже (1909—14). С 1919 по 1923 проф. Страсбург. ун-та, с 1924 по 1952 проф. в Коллеж де Франс. С 1937 становится президентом Ин-та славяноведения в Париже. Являлся вице-президентом Междунар. комитета славистов (1958—67). М. — один из основателей славистич. ж. «Revue des études slaves» (1921), при его непосредств. участии с 1921 по 1966 вышло 45 томов журнала. М. — чл. Франц. Академии (с 1935), чл. Академии надписей и изящной словесности (с 1941), иностр. чл. АН СССР (с 1928). Дис. М. посвящена творчеству И. А. Гончарова, он опубликовал парижское рукописное наследие И. С. Тургенева, обращался к творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Достоевского, Л. Н. Толстого, Шевченко. М. — автор грамматики чеш. яз. (1921) и грамматики рус. яз. (1943), написал работу о воен. и рев. лексике России 1914—18 (1920), занимался фольклором («Славянские сказки юго-западной Македонии», 1922; «Славянские документы, сказки и песни южной Албании», 1936, и др.).

М. — один из видных заруб. исследователей С., стоящий на скептич. позиции (см. Скептический взгляд на «Слово»). Уже в 1925 он характеризует С. как «текст, который остается подозрительным» (Chronique: Publications // RÉS. 1925. T. 5, fasc. 1, 2. P. 124). Свои сомнения в подлинности С. М. развивает в дальнейшем в целом ряде работ. Он основывается на следующих положениях. Подлинность С. доказывалась до пожара 1812 единств. рукописью, после пожара осталась только одна копия, очень несовершенная, и Перв. изд.

(...) Рассматривая связь С. с XII в., М. считает, что бесспорна только сюжетная связь. По его мнению, произведение характеризуется непоследовательностью изложения и бессвязностью второй части, что указывает скорее на более позднего рассказчика, а не на очевидца событий. Автор, как полагает М., вероятно, не современник Игоря, а пылкий патриот более позднего времени, просвещ. человек, знающий древнерус. яз. и нар. лит-ру (которую он, как считает М., путает с древней лит-рой).

В своих работах М. уделяет очень большое внимание связям С. с «Задонщиной». Собственно, на этом он и строит свою скептич. концепцию. (...)

(...)В связи с этим М. отмечает наличие в С. анахронизмов, также вызывающих сомнение в его подлинности (слова автора о том, что следует говорить «старыми словесы», упоминание иконы Пирогощей в Киеве в 1185, в то время как она была привезена во Владимир в 1160, намеки на господство России на Азовском море и в Полоцкой земле). М. отмечает сложность стиля произведения (автор стремится подражать стилю древнего яз.). Подозрительным кажется М. неоднократное упоминание Тмутаракани, словно бы для того, чтобы польстить графу А. И. Мусину-Пушкину, а также напомнить Екатерине II о победах русских на Азовском море. Кроме того, сразу же возникают ассоциации с надписью на Тмутараканском камне. М. считает, что мистификация с этой надписью может иметь независимый характер, но, по его мнению, она странно согласуется со столь внезапно появившейся рукописью. М. считает, что С. появилось в очень нужный момент, чтобы восполнить недостаток в украшении прошлого.

Согласно М., С. состоит из двух неловко соединенных между собою частей; первая часть представляет собой улучш. плагиат «Задонщины», вторая — текст, полный алогизмов и «темных мест», это то, что автор смог сделать сам. В яз. и стиле поэмы не наблюдается единства. В С. встречаются элементы, указывающие на подражат. характер произведения, в частности на подражания «Оссиану» Макферсона (мрачный колорит, предчувствия, таинств. див), модернизмы, галлицизмы.

М. полагал, что автором С. был просвещ. человек, знавший древнерус. яз. Отсутствие религ. чувства, использование языч. элементов, псевдоклассич. клише, оссианизмов, галлицизмов — все это указывает на светского человека, занимавшегося лит-рой и наукой. Если этот человек связан с церковью, то он должен иметь отношение к Киевской Академии (о чем говорит наличие украинизмов, элементов польского). М. предполагает, что автора можно искать в окружении Мусина-Пушкина, и считает, что кроме самого Мусина-Пушкина можно подозревать двух его современников: А. Ф. Малиновского и Н. Н. Бантыша-Каменского. Он склоняется к тому, что автором, скорее, был Бантыш-Каменский, о чем говорит его происхождение, образование, характер. Однако, может быть, автор — какое-то др. неизвестное лицо, обладающее культурой Бантыша, наделенное такими же богатыми знаниями и также являющееся уроженцем юго-запада России. Впрочем, М. считает, что автор не заслуживает чести называться гением (как о нем говорит Пушкин). Автору достаточно было иметь в своем распоряжении те компоненты, из которых составлено С.: вторичную версию «Задонщины», наделенную чертами «Сказания», печатные изд. летописей, «Историю России» князя Щербатова, «Историю» В. Н. Татищева, несколько древнерус. рукописей.

В одной из последних своих работ по С. (Quelques données historiques sur le Slovo d’Igor et Tmutorakan’ par M. I. Uspenskij, par André Mazon et Michel Laran. Paris: Institut d’études slaves de l’Université, 1965) М. высоко оценил исследование А. А. Зимина (Зимин А. А. «Слово о полку Игореве»: Источники, время написания, автор М., 1963. Т. 1—3. Ротапринт). По мнению М., исследование Зимина — самое полное, документир. и солидное их всех, которые до этого посвящались происхождению С. Зимин, как полагает М., отмечает такие факты, которые могут послужить основой для разумных гипотез (стремление автора писать древним яз.; даты, указыв. на схожесть карьер Мусина-Пушкина и архимандрита Иоиля, ответственных за текст, опубл. в 1800; открытие Тмутараканской надписи, якобы находящей отражение в С.; употребление имен языч. богов, упоминаемых в летописях, апокрифах, «Краткой славянской мифологии» М. Попова, и, наконец, плач вдов, который встречается в «Задонщине» в менее лит., но более простой и волнующей форме). ........Н.Л.Дмитриева."

"Однако и теперь борьба вокруг „Слова" не утихает. Она лишь

перенесена на международную арену. В то время, когда в 1938 г.

вся советская общественность отмечала 750-летие »Слова о полку

Игореве", за границей выступает французский филолог А. Мазон

с небольшой группой безродных „скептиков", которые вновь стремятся

объявить „Слово" подделкой конца XVIII в., бросить тень на само

бытность и величие древне-русской культуры и унизить национальное

достоинство русского народа посредством фальсификации истории.

С глубоким негодованием, в единодушном научном порыве советские

ученые (А. С. Орлов, С. П. Обнорский, Н. К. Гудзий, В. П. Адриа-

нова-Перетц, В. Ф. Ржига, С. Е. Малов) разоблачили до конца эту

злостную клевету буржуазных ученых и своими новыми трудами под

твердили подлинность „Слова о полку Игореве".

"

К о м м е н т а р и й. В 1960-х годах состоялась беседа между В.В.Виноградовым и А.Мазоном, в которой они затронули вопрос о времени написания "Слова".

П р и л о ж е н и е (статья из кн.: "Энциклопедия <<Слова о полку Игореве>>". С-Пб., 1995, т.3, стр.194-198):

МАЗОН Андре (Mazon André; 7.IX.1881, Париж — 13.VII.1967, там же) — франц. филолог-славист. Ок. Сорбонну, учился в Пражск. ун-те. Преподавал франц. яз. в Харьк. ун-те (1905—08). Был ученым секретарем Ин-та живых вост. яз. в Париже (1909—14). С 1919 по 1923 проф. Страсбург. ун-та, с 1924 по 1952 проф. в Коллеж де Франс. С 1937 становится президентом Ин-та славяноведения в Париже. Являлся вице-президентом Междунар. комитета славистов (1958—67). М. — один из основателей славистич. ж. «Revue des études slaves» (1921), при его непосредств. участии с 1921 по 1966 вышло 45 томов журнала. М. — чл. Франц. Академии (с 1935), чл. Академии надписей и изящной словесности (с 1941), иностр. чл. АН СССР (с 1928). Дис. М. посвящена творчеству И. А. Гончарова, он опубликовал парижское рукописное наследие И. С. Тургенева, обращался к творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Достоевского, Л. Н. Толстого, Шевченко. М. — автор грамматики чеш. яз. (1921) и грамматики рус. яз. (1943), написал работу о воен. и рев. лексике России 1914—18 (1920), занимался фольклором («Славянские сказки юго-западной Македонии», 1922; «Славянские документы, сказки и песни южной Албании», 1936, и др.).

М. — один из видных заруб. исследователей С., стоящий на скептич. позиции (см. Скептический взгляд на «Слово»). Уже в 1925 он характеризует С. как «текст, который остается подозрительным» (Chronique: Publications // RÉS. 1925. T. 5, fasc. 1, 2. P. 124). Свои сомнения в подлинности С. М. развивает в дальнейшем в целом ряде работ. Он основывается на следующих положениях. Подлинность С. доказывалась до пожара 1812 единств. рукописью, после пожара осталась только одна копия, очень несовершенная, и Перв. изд.

(...) Рассматривая связь С. с XII в., М. считает, что бесспорна только сюжетная связь. По его мнению, произведение характеризуется непоследовательностью изложения и бессвязностью второй части, что указывает скорее на более позднего рассказчика, а не на очевидца событий. Автор, как полагает М., вероятно, не современник Игоря, а пылкий патриот более позднего времени, просвещ. человек, знающий древнерус. яз. и нар. лит-ру (которую он, как считает М., путает с древней лит-рой).

В своих работах М. уделяет очень большое внимание связям С. с «Задонщиной». Собственно, на этом он и строит свою скептич. концепцию. (...)

(...)В связи с этим М. отмечает наличие в С. анахронизмов, также вызывающих сомнение в его подлинности (слова автора о том, что следует говорить «старыми словесы», упоминание иконы Пирогощей в Киеве в 1185, в то время как она была привезена во Владимир в 1160, намеки на господство России на Азовском море и в Полоцкой земле). М. отмечает сложность стиля произведения (автор стремится подражать стилю древнего яз.). Подозрительным кажется М. неоднократное упоминание Тмутаракани, словно бы для того, чтобы польстить графу А. И. Мусину-Пушкину, а также напомнить Екатерине II о победах русских на Азовском море. Кроме того, сразу же возникают ассоциации с надписью на Тмутараканском камне. М. считает, что мистификация с этой надписью может иметь независимый характер, но, по его мнению, она странно согласуется со столь внезапно появившейся рукописью. М. считает, что С. появилось в очень нужный момент, чтобы восполнить недостаток в украшении прошлого.

Согласно М., С. состоит из двух неловко соединенных между собою частей; первая часть представляет собой улучш. плагиат «Задонщины», вторая — текст, полный алогизмов и «темных мест», это то, что автор смог сделать сам. В яз. и стиле поэмы не наблюдается единства. В С. встречаются элементы, указывающие на подражат. характер произведения, в частности на подражания «Оссиану» Макферсона (мрачный колорит, предчувствия, таинств. див), модернизмы, галлицизмы.

М. полагал, что автором С. был просвещ. человек, знавший древнерус. яз. Отсутствие религ. чувства, использование языч. элементов, псевдоклассич. клише, оссианизмов, галлицизмов — все это указывает на светского человека, занимавшегося лит-рой и наукой. Если этот человек связан с церковью, то он должен иметь отношение к Киевской Академии (о чем говорит наличие украинизмов, элементов польского). М. предполагает, что автора можно искать в окружении Мусина-Пушкина, и считает, что кроме самого Мусина-Пушкина можно подозревать двух его современников: А. Ф. Малиновского и Н. Н. Бантыша-Каменского. Он склоняется к тому, что автором, скорее, был Бантыш-Каменский, о чем говорит его происхождение, образование, характер. Однако, может быть, автор — какое-то др. неизвестное лицо, обладающее культурой Бантыша, наделенное такими же богатыми знаниями и также являющееся уроженцем юго-запада России. Впрочем, М. считает, что автор не заслуживает чести называться гением (как о нем говорит Пушкин). Автору достаточно было иметь в своем распоряжении те компоненты, из которых составлено С.: вторичную версию «Задонщины», наделенную чертами «Сказания», печатные изд. летописей, «Историю России» князя Щербатова, «Историю» В. Н. Татищева, несколько древнерус. рукописей.

В одной из последних своих работ по С. (Quelques données historiques sur le Slovo d’Igor et Tmutorakan’ par M. I. Uspenskij, par André Mazon et Michel Laran. Paris: Institut d’études slaves de l’Université, 1965) М. высоко оценил исследование А. А. Зимина (Зимин А. А. «Слово о полку Игореве»: Источники, время написания, автор М., 1963. Т. 1—3. Ротапринт). По мнению М., исследование Зимина — самое полное, документир. и солидное их всех, которые до этого посвящались происхождению С. Зимин, как полагает М., отмечает такие факты, которые могут послужить основой для разумных гипотез (стремление автора писать древним яз.; даты, указыв. на схожесть карьер Мусина-Пушкина и архимандрита Иоиля, ответственных за текст, опубл. в 1800; открытие Тмутараканской надписи, якобы находящей отражение в С.; употребление имен языч. богов, упоминаемых в летописях, апокрифах, «Краткой славянской мифологии» М. Попова, и, наконец, плач вдов, который встречается в «Задонщине» в менее лит., но более простой и волнующей форме). ........Н.Л.Дмитриева."

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Фрагмент 6 (стр.14):

"Борьба мнений вокруг „Слова", тяготение к нему советских уче

ных порождают все новые и новые исследования о нем. Но, несмотря

на сотни работ о „Слове" литературоведов и историков, лингвистов

и археологов, искусствоведов и критиков, географов и биологов, еще

много проблем, связанных с этим произведением, не получило своего

полного и окончательного разрешения. Еще мало изучен язык „Слова

о полку Игореве". Между тем работы И. В. Сталина по языкознанию

открывают новые пути лингвистического исследования этого памятника.

Не описана всесторонне и не освещена вполне метафорическая система

его изобразительных средств, не раскрыта полностью закономерность

его стилистического строя, не выяснена до конца жанровая природа

памятника, не расследованы все обстоятельства находки рукописи

„Слова", а также приемы его первоначального прочтения и издания.

Назрела потребность в создании крупных монографий о „Слове

о полку Игореве", которые должны не только подвести итог много

численным его изучениям, но и всесторонне обосновать и раскрыть

марксистское понимание этого произведения во всей совокупности его

языковых, идейных, исторических и поэтических особенностей и свойств."

К о м м е н т а р и й. Как видно, наука о "Слове" находится в стадии своего становления, и по языку Игоревой песни мало что было сделано. Тогда возникает вопрос: на каком основании можно утверждать, что древнее происхождение поэмы было полностью доказано к моменту времени 1951 г.? Но этого не было сделано ни к 1951-му году, этого нет и ко времени 2013 г. Тогда будем надеется, что в ближайшее будущее усилиями современных учёных доказательство древности "слова" будет предоставлено на суд заинтересованного читателя.

"Борьба мнений вокруг „Слова", тяготение к нему советских уче

ных порождают все новые и новые исследования о нем. Но, несмотря

на сотни работ о „Слове" литературоведов и историков, лингвистов

и археологов, искусствоведов и критиков, географов и биологов, еще

много проблем, связанных с этим произведением, не получило своего

полного и окончательного разрешения. Еще мало изучен язык „Слова

о полку Игореве". Между тем работы И. В. Сталина по языкознанию

открывают новые пути лингвистического исследования этого памятника.

Не описана всесторонне и не освещена вполне метафорическая система

его изобразительных средств, не раскрыта полностью закономерность

его стилистического строя, не выяснена до конца жанровая природа

памятника, не расследованы все обстоятельства находки рукописи

„Слова", а также приемы его первоначального прочтения и издания.

Назрела потребность в создании крупных монографий о „Слове

о полку Игореве", которые должны не только подвести итог много

численным его изучениям, но и всесторонне обосновать и раскрыть

марксистское понимание этого произведения во всей совокупности его

языковых, идейных, исторических и поэтических особенностей и свойств."

К о м м е н т а р и й. Как видно, наука о "Слове" находится в стадии своего становления, и по языку Игоревой песни мало что было сделано. Тогда возникает вопрос: на каком основании можно утверждать, что древнее происхождение поэмы было полностью доказано к моменту времени 1951 г.? Но этого не было сделано ни к 1951-му году, этого нет и ко времени 2013 г. Тогда будем надеется, что в ближайшее будущее усилиями современных учёных доказательство древности "слова" будет предоставлено на суд заинтересованного читателя.

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Фрагмент 7 (стр.16):

"И теперь, после победоносной Великой Отечественной войны,

в годы послевоенного строительства и напряженной борьбы за мир

во всем мире, „Слово о полку Игореве" еще глубже раскрывает

перед нами свои идейные сокровища.

„Слово о полку Игореве" в основе своей глубоко оптимистично.

Автор верит в неисчерпаемые силы родины, он заключает свой рас

сказ радостной концовкой — здравицей. Он верит в победу. Поэтому

он так неутомимо зовет к единению всех сил в борьбе за свободу и

честь Русской земли. Призыв поэта обращен не только к современ

никам. Он обращен в будущее.

В наши дни, когда советский народ во главе всего прогрессив

ного человечества поднимает свой мощный голос в защиту мира и

жогда пламя войны, раздутое англо-американскими поджигателями,

бушует над Кореей, мы чествуем любовно великую народную рус

скую поэму, воспевающую народный героизм в борьбе с иноземными

захватчиками, страстную любовь к родине, идеалы гуманизма, защиты

мирного труда и единения всего народа для обороны великой Рус

ской земли".

К о м м е н т а р и й. Любопытное совпадение: князь Игорь (по известиям Ипатьевской летописи) отправился в поход именно 23 апреля - день Англии - день рождения В.Шекспира - день св. Георгия Победоносца - день ангела кн.Игоря (во святом крещении Гюргий).

"И теперь, после победоносной Великой Отечественной войны,

в годы послевоенного строительства и напряженной борьбы за мир

во всем мире, „Слово о полку Игореве" еще глубже раскрывает

перед нами свои идейные сокровища.

„Слово о полку Игореве" в основе своей глубоко оптимистично.

Автор верит в неисчерпаемые силы родины, он заключает свой рас

сказ радостной концовкой — здравицей. Он верит в победу. Поэтому

он так неутомимо зовет к единению всех сил в борьбе за свободу и

честь Русской земли. Призыв поэта обращен не только к современ

никам. Он обращен в будущее.

В наши дни, когда советский народ во главе всего прогрессив

ного человечества поднимает свой мощный голос в защиту мира и

жогда пламя войны, раздутое англо-американскими поджигателями,

бушует над Кореей, мы чествуем любовно великую народную рус

скую поэму, воспевающую народный героизм в борьбе с иноземными

захватчиками, страстную любовь к родине, идеалы гуманизма, защиты

мирного труда и единения всего народа для обороны великой Рус

ской земли".

К о м м е н т а р и й. Любопытное совпадение: князь Игорь (по известиям Ипатьевской летописи) отправился в поход именно 23 апреля - день Англии - день рождения В.Шекспира - день св. Георгия Победоносца - день ангела кн.Игоря (во святом крещении Гюргий).

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

а лаврухин писал(а):К о м м е н т а р и й. Любопытное совпадение: князь Игорь (по известиям Ипатьевской летописи) отправился в поход именно 23 апреля - день Англии - день рождения В.Шекспира - день св. Георгия Победоносца - день ангела кн.Игоря (во святом крещении Гюргий).

К сведению:

в Хлебниковском, Погодинскином, Ермолаевском списках, а также у Татищева дата похода указана 13 апреля.

- "...Игорь Святославич, внук Ольгов, князь северский, видя братию победивши половцы и честь прияша, поревновав има, собрав воя, ис Трупческа брата Всеволода, из Рыльска сыновца своего Святослава Ольговича, ис Путимля сына своего Володимира, и у Ярослава Всеволодича черниговского испроси помощь, Олстина Олешнича, Прохорова внука, иде из Новагорода апреля 13 дня. И тако идоша тихо, сожидающеся со дружиною, бяху бо в них кони вельми тучни.

-----

Первая редакция - В.Н. Татищев. Собрание сочинений. В 8т. М.-Л., Наука. 1962-1979 (переиздание: М., Ладомир 1994). Том 4, С. 302

В СПИ дата начала похода НЕ указана. Посему подгонять неуказанную дату под поздние юбилеи - беллетристика.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24694

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Здравствуйте, уважаемый Лемурий.

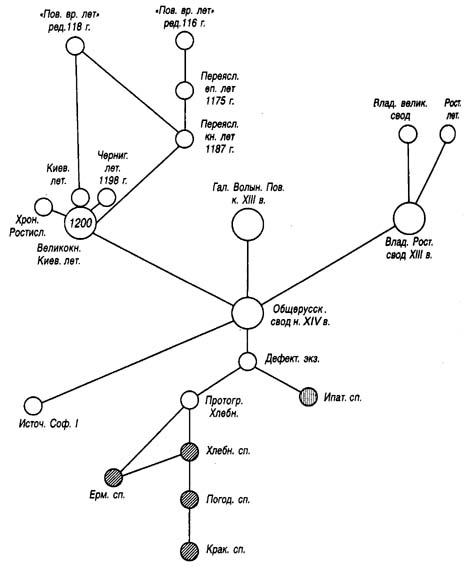

В моём понимании Хлкбниковский, Богодинский и Ермолаевский списки Ипатьевской летописи генетически зависят от Ипатьевского списка Ипатьевской же летописи, который был создан, по мнению А.А.Шахмотова, в !4440-х гг. Так как Ермолаевская летопись списывалась с Ипатьевской, а Хлебниковская и Погодинская с Ермолаевской, то не удивительным будет то, что ошибочное чтение Ермолаевской летописи после было размножено Хлебниковской и Погодинской. Татищев же пользовался Хлебниковской летописью. Вот и причина появления разного рода беллетристики.

Лемурий писал(а):К сведению:

в Хлебниковском, Погодинскином, Ермолаевском списках, а также у Татищева дата похода указана 13 апреля.

Лемурий писал(а):В СПИ дата начала похода НЕ указана. Посему подгонять неуказанную дату под поздние юбилеи - беллетристика.

В моём понимании Хлкбниковский, Богодинский и Ермолаевский списки Ипатьевской летописи генетически зависят от Ипатьевского списка Ипатьевской же летописи, который был создан, по мнению А.А.Шахмотова, в !4440-х гг. Так как Ермолаевская летопись списывалась с Ипатьевской, а Хлебниковская и Погодинская с Ермолаевской, то не удивительным будет то, что ошибочное чтение Ермолаевской летописи после было размножено Хлебниковской и Погодинской. Татищев же пользовался Хлебниковской летописью. Вот и причина появления разного рода беллетристики.

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

а лаврухин писал(а):В моём понимании Хлебниковский, Погодинский и Ермолаевский списки Ипатьевской летописи генетически зависят от Ипатьевского списка Ипатьевской же летописи, который был создан, по мнению А.А.Шахмотова, в !4440-х гг.

Не всё так примитивно:

Ипатьевская летопись //Приселков М.Д. История русского летописания XI - XV вв.

К тому же 23 апреля ПРОТИВОРЕЧИТ контексту, что "И тако идоша тихо, сожидающеся со дружиною, бяху бо в них кони вельми тучни". Тихо едучи из Новгород-Северского до Донца к 1 мая надо гнать со скоростью 45 км в сутки. А это половодье, а не санный поход 1111 года, когда скорость была 25-35 км/сутки.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24694

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

__________________________________________________________________________________

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

..........Д. С. ЛИХАЧЕВ. Общественно-политические идеи „Слова о полку Игореве". ...........

........................................(в кн.: ТОДРЛ, т.VIII, 1951 г.).......................................

Фрагмент 1 (стр. 17-18):

"Секрет этой исключительной политической содержательности „Слова"

состоит не только в том, что автор был человеком, жившим напряжен

ной политической мыслью, для которого его политическое мировоз

зрение подчиняло себе все стороны его душевной жизни, но и в том

еще, что он оказался выразителем дум, чаяний, настроений, полити

ческого мировоззрения громадной, подавляющей части населения

Руси. Отклик, который встречала, должн а была встретить его речь

в широких слоях народа, удесятерял ее силу. Голос автора „Слова"

обрел крепость, уверенность, простоту и ясность в общественно-сочув

ствующей ему среде. Он говорил то, что назрело, что, казалось бы,

готово было сорваться с уст у многих и многих людей в разных кон

цах его необъятной родины. В своих взглядах он не был одиноким.

Вот почему автор „Слова" мог говорить поэтическими намеками,

мог прибегать к недомолвкам и вместе с тем оставаться совершенно

понятным для читателей-современников. Он излагал не только свои,

личные, политические взгляды, а такие, которые частично уже встре

чали признание."

К о м м е н т а р и й. В версии написания "Слова" в XVIII в. выделенные мною слова Д.С.Лихачёва имеют то значение, что в XVIII в. в узком кругу людей (князья-рюриковичи) решался вопрос о дворцовом перевороте с переходом Верховной власти от Дома Романовых к Дому Рюриковичей. И книге "Слово о полку Игореве" отводилась роль быть инструментом воздействия на сознание правящего сообщества людей, и на гвардию в том числе.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

..........Д. С. ЛИХАЧЕВ. Общественно-политические идеи „Слова о полку Игореве". ...........

........................................(в кн.: ТОДРЛ, т.VIII, 1951 г.).......................................

Фрагмент 1 (стр. 17-18):

"Секрет этой исключительной политической содержательности „Слова"

состоит не только в том, что автор был человеком, жившим напряжен

ной политической мыслью, для которого его политическое мировоз

зрение подчиняло себе все стороны его душевной жизни, но и в том

еще, что он оказался выразителем дум, чаяний, настроений, полити

ческого мировоззрения громадной, подавляющей части населения

Руси. Отклик, который встречала, должн а была встретить его речь

в широких слоях народа, удесятерял ее силу. Голос автора „Слова"

обрел крепость, уверенность, простоту и ясность в общественно-сочув

ствующей ему среде. Он говорил то, что назрело, что, казалось бы,

готово было сорваться с уст у многих и многих людей в разных кон

цах его необъятной родины. В своих взглядах он не был одиноким.

Вот почему автор „Слова" мог говорить поэтическими намеками,

мог прибегать к недомолвкам и вместе с тем оставаться совершенно

понятным для читателей-современников. Он излагал не только свои,

личные, политические взгляды, а такие, которые частично уже встре

чали признание."

К о м м е н т а р и й. В версии написания "Слова" в XVIII в. выделенные мною слова Д.С.Лихачёва имеют то значение, что в XVIII в. в узком кругу людей (князья-рюриковичи) решался вопрос о дворцовом перевороте с переходом Верховной власти от Дома Романовых к Дому Рюриковичей. И книге "Слово о полку Игореве" отводилась роль быть инструментом воздействия на сознание правящего сообщества людей, и на гвардию в том числе.

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Фрагмент 2 (стр.22-23):

"Автор „Слова о полку Игореве" призывает к единству и видит это

единство в формах сильной центральной княжеской власти.

(...) На протяжении всего „Слова"

говорится только о необходимости младшим князьям подчиняться

старшим (Святославу киевскому), но не говорится об обязанностях

старшего по отношению к младшему. Отсюда ясно, что автор „Слова"

заинтересован в усилени и власти старшего князя — киевского.

В связи с идеей сильной княжеской власти, пронизывающей „Слово",

весьма важно проследить отношение автора „Слова" к русским

князьям.

Отношение автора „Слова о полку Игореве" к русским князьям

двойственное. Он видит в них представителей Руси, он им сочувствует,

гордясь их успехами и скорбя о их неудачах. Однако вместе с тем,

автор „Слова" с осуждением говорит о их эгоистической узкой мест

ной политике и о их раздорах.Это двойственное , сложное

отношение автора резко проявляется и к Игорю Святославичу Новго-

род-северскому, и к родоначальнику ольговичей Олегу Святославичу,

и к родоначальнику полоцких всеславичей Всеславу Полоцкому. Однако

когда автор „Слова" обращается к тем из русских князей, от которых

он ждет помощи, реальных действий к скреплению Русской земли,

к ее обороне, — его отношение к ним резко меняется. Тогда он рисует

князей тольк о положительным и чертами. Портреты этих кня

зей отражают в большей- мере надежды автора „Слова", чем его

реальные представления о них. Он гиперболизирует военные подвиги

русских князей, их могущество, их славу. В этой гиперболизации

автор „Слова" выражает свои мечты о сильной власти на Руси, о воен

ном могуществе русских князей.

(...)Итак, образы русских князей в „Слове"—-Святослава Киевского,

Всеволода Суздальского, Ярослава Осмомысла Галицкого и некоторых

других в значительной мере устремлены в будущее. Автор „Слова"

находит в князьях, к которым обращает свой призыв, те черты, кото

рые хотел бы в них найти. Черты реального могущества этих князей

соединены с такими чертами, которые относятся скорее к области

желаемого. В разных князьях автор „Слова" рисует обобщающий

образ сильного князя. Он делает это в той мере, в какой это было

возможно в XII в.

К о м м е н т а р и й. Ключ к пониманию политического содержания "Слова" - двойственное отношение к князьям как к героям поэмы. Если на одной стороне собираются положительные герои, то на другой стороне - отрицательные герои (враги). Приминительно к ситуации XVIII в. - это князья-рюриковичи (положительные) и князья-Романовы (отрицательные). И мжду этими группировками на страницах поэмы разворачивается выяснение отношений в форме поэтическо-исторической аллегории

"Автор „Слова о полку Игореве" призывает к единству и видит это

единство в формах сильной центральной княжеской власти.

(...) На протяжении всего „Слова"

говорится только о необходимости младшим князьям подчиняться

старшим (Святославу киевскому), но не говорится об обязанностях

старшего по отношению к младшему. Отсюда ясно, что автор „Слова"

заинтересован в усилени и власти старшего князя — киевского.

В связи с идеей сильной княжеской власти, пронизывающей „Слово",

весьма важно проследить отношение автора „Слова" к русским

князьям.

Отношение автора „Слова о полку Игореве" к русским князьям

двойственное. Он видит в них представителей Руси, он им сочувствует,

гордясь их успехами и скорбя о их неудачах. Однако вместе с тем,

автор „Слова" с осуждением говорит о их эгоистической узкой мест

ной политике и о их раздорах.Это двойственное , сложное

отношение автора резко проявляется и к Игорю Святославичу Новго-

род-северскому, и к родоначальнику ольговичей Олегу Святославичу,

и к родоначальнику полоцких всеславичей Всеславу Полоцкому. Однако

когда автор „Слова" обращается к тем из русских князей, от которых

он ждет помощи, реальных действий к скреплению Русской земли,

к ее обороне, — его отношение к ним резко меняется. Тогда он рисует

князей тольк о положительным и чертами. Портреты этих кня

зей отражают в большей- мере надежды автора „Слова", чем его

реальные представления о них. Он гиперболизирует военные подвиги

русских князей, их могущество, их славу. В этой гиперболизации

автор „Слова" выражает свои мечты о сильной власти на Руси, о воен

ном могуществе русских князей.

(...)Итак, образы русских князей в „Слове"—-Святослава Киевского,

Всеволода Суздальского, Ярослава Осмомысла Галицкого и некоторых

других в значительной мере устремлены в будущее. Автор „Слова"

находит в князьях, к которым обращает свой призыв, те черты, кото

рые хотел бы в них найти. Черты реального могущества этих князей

соединены с такими чертами, которые относятся скорее к области

желаемого. В разных князьях автор „Слова" рисует обобщающий

образ сильного князя. Он делает это в той мере, в какой это было

возможно в XII в.

К о м м е н т а р и й. Ключ к пониманию политического содержания "Слова" - двойственное отношение к князьям как к героям поэмы. Если на одной стороне собираются положительные герои, то на другой стороне - отрицательные герои (враги). Приминительно к ситуации XVIII в. - это князья-рюриковичи (положительные) и князья-Романовы (отрицательные). И мжду этими группировками на страницах поэмы разворачивается выяснение отношений в форме поэтическо-исторической аллегории

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

К о м м е н т а р и й. Князь М.М.Щербатов, как публицист и историк, мог быть хорошо осведомлён о трудах Максима Грека и перенять от него запал идеологической борьбы.

История - наука специфическая. В ней "мог быть" не прокатывает. Доказываем хотя бы знание трудов Максима Грека.

- Konrad

- Фукидид

- Сообщения: 1662

- Зарегистрирован: 17 май 2011, 10:05

- Откуда: Полтава, Украина

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Здравствуйте, уважаемый Konrad.

Я с Вашим замечанием полностью согласен. В отношении Щербатова я высказал самое предварительное суждение - это моя догадка без приведения конкретного материала. Вы правы и в том, что необходимо ознакомиться с трудами и Максима Грека (пока ознакомлен только по критическим работам учёных), и с трудами Щербатова.

........Спасибо за внимание.

Konrad писал(а):История - наука специфическая. В ней "мог быть" не прокатывает. Доказываем хотя бы знание трудов Максима Грека.

Я с Вашим замечанием полностью согласен. В отношении Щербатова я высказал самое предварительное суждение - это моя догадка без приведения конкретного материала. Вы правы и в том, что необходимо ознакомиться с трудами и Максима Грека (пока ознакомлен только по критическим работам учёных), и с трудами Щербатова.

........Спасибо за внимание.

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Фрагмент 3 (стр.25-26):

"Обращение к князю — „господин" — впервые стало употребляться

на северо-востоке—там, где складывалась новая сильная княжеская

власть, начиная с середины 70-х годов XII в. (т. е. за 10 лет до напи

сания „Слова").

(...) В политической жизни в отношении князя термин „господин" впервые

встречается в речах жителей владимиро-суздальских городов, обращенных

к владимирскому князю. Так называют Михаила Юрьевича суздальцы

и ростовцы (горожане) в 1176 и 1177 гг. (см. Никоновскую летопись);

так называют Всеволода Юрьевича владимирцы (горожане) в 1177 г.

(там же); так называют его же под тем же 1177 г. ростовцы (горожане)

(там же) и т. д. В 1180 г., повидимому, впервые, этот термин пере

ходит в уста князей-вассалов, в их обращения к своему главе и опять-

таки во Владимиро-Суздальском княжестве. Так назвали Всеволода

Юрьевича Владимиро-Суздальского, своего феодального главу, рязан

ские князья Всеволод и Владимир Глебовичи: „Ты господин , ты

отец, — говорили через послов Всеволоду рязанские князья, — брат

ваю старейший Роман уимает волости у наю, слушая тестя своего

Святослава, а к тобе крест целовал и переступил" (Ипатьевская лето

пись). Повидимому, новые отношения безусловного подчинения, сло

жившиеся на северо-востоке между Владимиро-Суздальским князем

и подручными ему рязанскими князьями, потребовали для своего

определения и нового термина, в котором уже было отметено всякое

„родственное смягчение" политических понятий, столь характерное для

старой феодальной терминологии — „отец", „сын", „брат". Поэтому-то

слово „господин" и стало употребляться вместо слова „отец" или

рядом с ним.

Этот новый политический термин — „господин" (вм. „отец"), отра

зивший на северо-востоке рост власти феодального главы над стоящими

ниже его по лестнице феодального подчинения князьями, начинает

употребляться не только одними рязанскими князьями по отношению

к Всеволоду Юрьевичу, но и в другом центре борьбы за сильную

княжескую власть — в Галичине. Всего десять лет спустя, в 1190 г.,

сын Ярослава Осмомысла — Владимир Галицкий в своей просьбе ко

Всеволоду Суздальскому прибег к аналогичному обращению: „Отце

господине! Удержи Галич подо мной, а яз божий и твой есмь со всим

Галичем, а в твоей воле есмь всегда" (Ипатьевская летопись). Энергия

этого нового политического термина поддержана в этой просьбе необыч

ною степенью покорности, на которую соглашается Владимир: „яз

божий и твой".

Употребление слова „господин" по отношению к князю имеет совер

шенно точную хронологию. Оно употребляется с 70-х годов XII в.

и в течение XIII в. (оно обычно для „Моления" Даниила Заточника).

Впоследствии, в XIV—XV вв., оно вытеснится словом „государь".

Князю станут говорить „государь", а не „господин".

Итак, перед нами новая политическая терминология, выросшая

первоначально в демократической среде. Нет сомнения в том, что

прогрессивным было именно это новое представление о власти фео

дального главы как „господина", возникшее на северо-восточной

социально-экономической почве, а не старое. Именно этим новым

представлениям предстояло перерасти в дальнейшем в идею сильной

и единой власти государя „всея Руси", подлинной носительницей кото

рой стала впоследствии Москва. Этой идее сильной княжеской власти

предстояло в дальнейшем скрепить идею единства Русской земли

новыми политическими отношениями.

Сам автор „Слова о полку Игореве" отчетливо придерживается

новой точки зрения на власть феодального главы, — той точки зрения,

которая была прежде всего характерна для поддерживавших сильную

княжескую власть горожан. Он называет „господами", этим новым

политическим термином, начавшим входить в политический язык

XII в., — Рюрика и Давида Ростиславичей и Ярослава Осмомысла

Галицкого: „Вступита, господина , въ злата стремень за обиду сего

времени...". „Стрѣляй, господине , Кончака, поганого кощея...".

В этом употреблении термина „господин" (в отношении князя) можно

видеть след народного политического мышления.

К о м м е н т а р и й. Принимать все данные как Ипатьевской летописи, так и Никоновской за чистую монету - это по крайней мере проявлять историческое равнодушие. И патьевская летопись, и Никоновская являются текстами с крайне идеологическим содержанием, и там есть очень много понятий позднейшего времени. И политический термин "господин" скорее всего родом не из XII века.

"Обращение к князю — „господин" — впервые стало употребляться

на северо-востоке—там, где складывалась новая сильная княжеская

власть, начиная с середины 70-х годов XII в. (т. е. за 10 лет до напи

сания „Слова").

(...) В политической жизни в отношении князя термин „господин" впервые

встречается в речах жителей владимиро-суздальских городов, обращенных

к владимирскому князю. Так называют Михаила Юрьевича суздальцы

и ростовцы (горожане) в 1176 и 1177 гг. (см. Никоновскую летопись);

так называют Всеволода Юрьевича владимирцы (горожане) в 1177 г.

(там же); так называют его же под тем же 1177 г. ростовцы (горожане)

(там же) и т. д. В 1180 г., повидимому, впервые, этот термин пере

ходит в уста князей-вассалов, в их обращения к своему главе и опять-

таки во Владимиро-Суздальском княжестве. Так назвали Всеволода

Юрьевича Владимиро-Суздальского, своего феодального главу, рязан

ские князья Всеволод и Владимир Глебовичи: „Ты господин , ты

отец, — говорили через послов Всеволоду рязанские князья, — брат

ваю старейший Роман уимает волости у наю, слушая тестя своего

Святослава, а к тобе крест целовал и переступил" (Ипатьевская лето

пись). Повидимому, новые отношения безусловного подчинения, сло

жившиеся на северо-востоке между Владимиро-Суздальским князем

и подручными ему рязанскими князьями, потребовали для своего

определения и нового термина, в котором уже было отметено всякое

„родственное смягчение" политических понятий, столь характерное для

старой феодальной терминологии — „отец", „сын", „брат". Поэтому-то

слово „господин" и стало употребляться вместо слова „отец" или

рядом с ним.

Этот новый политический термин — „господин" (вм. „отец"), отра

зивший на северо-востоке рост власти феодального главы над стоящими

ниже его по лестнице феодального подчинения князьями, начинает

употребляться не только одними рязанскими князьями по отношению

к Всеволоду Юрьевичу, но и в другом центре борьбы за сильную

княжескую власть — в Галичине. Всего десять лет спустя, в 1190 г.,

сын Ярослава Осмомысла — Владимир Галицкий в своей просьбе ко

Всеволоду Суздальскому прибег к аналогичному обращению: „Отце

господине! Удержи Галич подо мной, а яз божий и твой есмь со всим

Галичем, а в твоей воле есмь всегда" (Ипатьевская летопись). Энергия

этого нового политического термина поддержана в этой просьбе необыч

ною степенью покорности, на которую соглашается Владимир: „яз

божий и твой".

Употребление слова „господин" по отношению к князю имеет совер

шенно точную хронологию. Оно употребляется с 70-х годов XII в.

и в течение XIII в. (оно обычно для „Моления" Даниила Заточника).

Впоследствии, в XIV—XV вв., оно вытеснится словом „государь".

Князю станут говорить „государь", а не „господин".

Итак, перед нами новая политическая терминология, выросшая

первоначально в демократической среде. Нет сомнения в том, что

прогрессивным было именно это новое представление о власти фео

дального главы как „господина", возникшее на северо-восточной

социально-экономической почве, а не старое. Именно этим новым

представлениям предстояло перерасти в дальнейшем в идею сильной

и единой власти государя „всея Руси", подлинной носительницей кото

рой стала впоследствии Москва. Этой идее сильной княжеской власти

предстояло в дальнейшем скрепить идею единства Русской земли

новыми политическими отношениями.

Сам автор „Слова о полку Игореве" отчетливо придерживается

новой точки зрения на власть феодального главы, — той точки зрения,

которая была прежде всего характерна для поддерживавших сильную

княжескую власть горожан. Он называет „господами", этим новым

политическим термином, начавшим входить в политический язык

XII в., — Рюрика и Давида Ростиславичей и Ярослава Осмомысла

Галицкого: „Вступита, господина , въ злата стремень за обиду сего

времени...". „Стрѣляй, господине , Кончака, поганого кощея...".

В этом употреблении термина „господин" (в отношении князя) можно

видеть след народного политического мышления.

К о м м е н т а р и й. Принимать все данные как Ипатьевской летописи, так и Никоновской за чистую монету - это по крайней мере проявлять историческое равнодушие. И патьевская летопись, и Никоновская являются текстами с крайне идеологическим содержанием, и там есть очень много понятий позднейшего времени. И политический термин "господин" скорее всего родом не из XII века.

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

а лаврухин писал(а): Вы правы и в том, что необходимо ознакомиться с трудами и Максима Грека (пока ознакомлен только по критическим работам учёных), и с трудами Щербатова.

Вот в этом, Александр, и "соль". Вы судите о памятнике по критическим статьям, причем не самым достоверным и давно оспоренным. Так и с наименованием "господине". Если читать лишь историков-скептиков ответа не найдете, начните поиск со "Слова Даниила Заточника" конца 12 века и посмотрите как он своего адресата - новгородского князя именует.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24694

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Re: "Слово о полку Игореве" и XVIII в.

Здравствуйте, уважаемый Лемурий.

Да, но сама рукопись "Слов Даниила Заточника конца 12 века" не XV-го ли века?

Лемурий писал(а):(...)Так и с наименованием "господине". Если читать лишь историков-скептиков ответа не найдете, начните поиск со "Слова Даниила Заточника" конца 12 века и посмотрите как он своего адресата - новгородского князя именует.

Да, но сама рукопись "Слов Даниила Заточника конца 12 века" не XV-го ли века?

-

а лаврухин - Фукидид

- Сообщения: 2619

- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 09:09

Вернуться в "Слово о полку Игореве"

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 275