Lukman писал(а):Вот вы мне и ответьте. Я не знаю, и никто не знает.Пантеон сарматов неизвестен, у осетин Сэнмувра, Симурга нет.

Во как интересно оказывается, никто не знает, пантеон сарматов неизвестен, у осетин тоже нет, однако уверен что от сарматов ну никак не могло.

А сарматы это вообще-то не только одни аланы, из которых осетины выводятся.

Про штандарты выше же приводил цитату. У сарматов драконов не было, а значит кроме "сэнмурвов" там некому и красоваться. Ясненько?

Господин "всезнайка", ну опять же сядете в лужу. Как и в соседней теме. Вы же в скифах и сарматах абсолютный ноль.

Lukman писал(а):А много мы знаем о скифском пантеоне?

Да, Геродот его описал. Вам ессно об этом неизвестно.

Lukman писал(а):Золотая накладка ножек меча из скифского кургана. Ок. V в. до н.э. (прорисовка).

И что? Повторяю это персидское (некоторые считают что греческое) влияние. Скифы были общительным народом и много чего в искусстве перенимали. Кстати, вы в состоянии привести примеры находок предметов с изображением Сэнмувра найденных в сарматских курганах?

Lukman писал(а):Сэнмурв - это название на среднеперсидском( «Sēnmurw»), естественно на сарматских языках название данного персонажа будет несколько по-иному звучать. Что никак не догадаться? "Желаемое", "действительное", пустобрёх.

Вот и приведите мне как звучало Сэнмувр по сарматски желательно со ссылками на источники. Без этого, вы и есть "пустобрех". Я то свои утверждения подтверждаю цитатами, а у вас один только флуд и полное отсутствие знаний.

Lukman писал(а): И что за лингвисты такие выводы утверждают?

И как вы еще тут что то доказывать пытаетесь если абсолютно не в теме?

"Зафиксированное у Геродота скиф. *Xola-xšaya, однако, первоосновой для др.-русск. Хърсъ быть не могло, так как в этом случае произошла свойственная некоторым иранским наречиям замена фонемы -r- на -l-250 (*хоl < **xor, ср. аналогично *Lipa-xšaya < **Ripa-xšaya; самоназвание алан, в осетинском фольклоре аллон < *arya- аутоэтноним индоиранских, арийских племен, предков современных иранских народов и многих народов Индостана). Между тем в скифском этот процесс не являлся всеохватным, и в значении 'Солнце', наряду с формой *хоl, существовала и лексема *xor251 (соответственно **Xora-xšaya). Но и данная форма скифского сакрального «Солнце-царь» по тем же указанным В. И. Абаевым причинам, что и в случае с перс. xuršed / xoršěd (наличие фонемы -š-, в древнерусском давшей бы -ш), не могла реализоваться как др.-русск. Хърсъ. Таким образом, у скифов, насколько об этом позволяют судить данные «скифского логоса» «Истории» Геродота, существовало, как и у множества иных народов, почитание Солнца. Однако Солнце-царь в состав их семичленного пантеона непосредственно не входило; скифское же культовое наименование Солнца (*Xola-xšaya, **Xora-xšaya) в силу фонетических причин не могло быть основой древнерусского теонима Хърсъ.... Солнце почиталось сармато-аланами, вероятно, не только под собственным наименованием, как то можно заключить из «Истории страны Алуанк» Мовсэса Каланкатуаци. Исходя из авест. hѵаrə xšaētəm и скиф. *xola-xšaya, **xora-xšaya, зафиксированных в крайних точках иранского мира, следует полагать, что выражение «Солнце-царь» являлось общеиранским культовым наименованием Солнца. Тем более вероятно его наличие у близкородственных скифам сармато-алан. При этом у данной группировки иранцев -š- в слове xšay закономерно должно было бы перейти в -s-274 (ср. восходящие к той же основе осет. xsant 'доблесть', xsin 'княгиня', xsed 'заря'275), тогда как именно наличие -š- в сочетании «Солнце-царь», помимо общеисторических соображений, делает невозможным, по В. И. Абаеву, произведение др.-русск. Хърсъ от формы типа перс. xoršed, что равно распространяется и на формы, подобные скиф. **xora-xšaya. О том, что переход -š- в -s- произошел уже в сармато-аланском, красноречиво свидетельствуют этнонимы «светлые аланы» (rохаlап), «белые аланы» (аlаnors), при иран. *rauxšna-, авест. raoxšna 'светлый, блестящий', авест. auruša 'белый'276.Усеченная форма культового наименования Солнца «Солнце-царь» в сармато-аланском277 (при отпадении конечного -ed, что допускалось В. И. Абаевым и В. В. Мартыновым278), если иметь в виду перс. xūršed/xōršed, переход š > s в сармато-аланском и ирон. xūr / дигор. xor 'солнце', должна была бы иметь соответственно вид *xūrs/*xors279. Поэтому нам кажется закономерным то обстоятельство, что в древнерусских письменных памятниках, весьма вероятно, оказались зафиксированы две формы имени рассматриваемого восточнославянского мифологического персонажа, с различной огласовкой — др.-русск. Хърсъ/Хурсъ, — лингвистически безупречно соответствующие реконструируемому сармато-аланскому *xors/*xūrs 'Солнце-царь'..... Русский исследователь-эмигрант А. Калмыков в статье 1925 г. обратил внимание на северноиранскую (восточноиранскую), т.е. скифо-сарматскую, огласовку слова «птица», заключенного в двуосновном теониме Семаргл, — marg45. Спустя сорок лет и, кажется, независимо от А. Калмыкова на то же обстоятельство указал В. И. Абаев, писавший: «Огласовка а в слове marγ 'птица' характерна именно для скифо-осетинского, тогда как в персидском и почти во всех других иранских языках мы имеем только гласный и (murγ)*; скифскую форму имени «прообраза» Семаргла В.И.Абаев реконструировал как *Sēnmarγ46. При скудости источников о божестве Семаргле эти наблюдения лингвистов были чрезвычайно важны, так как позволяли говорить не просто об иранских, но о скифо-сарматских корнях Семаргла, что ставило изучение проблемы на конкретно-историческую почву, обосновывало восприятие восточными славянами данного божества, неизвестного другим ветвям славянства, из скифо-сарматских религиозных верований." (М. А. Васильев ЯЗЫЧЕСТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН НАКАНУНЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ)

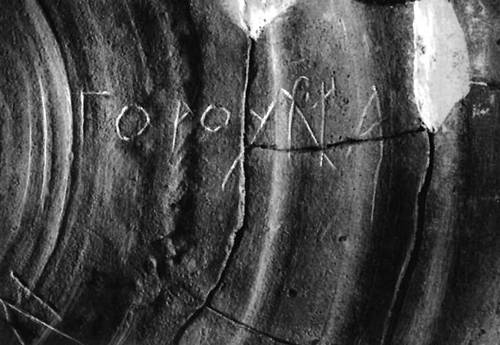

Сам Васильев пытается увязать возникновение Хорса и Симаргла у славян с населением черняховской культуры, но при этом признает что " культ бога Солнца Хорса (и Семаргла) следует связывать не просто со скифо-сарматами вообще, а именно с сармато-аланами". Но в итоге что видим. Из скифского Хорс не получается, Симурга у скифов пантеоне нет. Да и у сарматов его тоже нет. Васильев штудируя источники нашел только упоминание Хорса как единственного бога которому поклоняются массагеты. При этом он указывает что: "В новоиранскую языковую эпоху лексема Сэнмурв приобретает форму Симург (ср.-перс. Sēnmurv> перс. Simurγ)"., т.е. принимает ту форму которая максимально близка к Симарглу с учетом его аланской огласовки. Новоиранская языковая эпоха началась в 8-9 веке. Теперь археология. На черняховских поселениях, насколько мне известно, изображений Симурга не найдено. Кстати, вот что пишет по поводу прикрепленного вами изображения Васильев: "От ахеменидского времени (середина VI в. до н. э. — 330 г. до н. э.) сохранилось только одно бесспорное (хотя и подвергшееся переработке) изображение «Сэна о трех естествах» (пластика из четвертого Семибратнего кургана; см. рис. 2); в период Парфянского царства Аршакидов (250 г. до н.э.— 224 г. н.э.) изображения синкретического «Сэна о трех естествах» также, видимо, не пользовались особой популярностью". Расцвет культа Симурга у персов начался при Сасанидах, то же изображение Сэнмувра на чаше что вами было раньше датируется 8 м веком, т.е новоперсидским временем. Блюдо было сделано или в Иране или под иранским влиянием. На Руси предметы с изображением Симурга появляются в Х11 в. иных сделанных на местной почве нет. Вот и делайте выводы.

Lukman писал(а):А то что иранский элемент прослеживается археологически на территориях проживания целого ряда восточноевропейских "культур" и племён можно и проигнорировать. Думай голова, шапку куплю.

Вот и покажите мне находки Симурга на территориях восточноевропеейских культур, желательно славянских в скифское и сарматское время. А без этого себе шапку примерьте.

Да забыл помимо Симурга есть еще иранский Стрибог (Стрибог Стрибо́г "бог ветров", только др.-русск. Стрибогъ (Пов. врем. лет под 980 г., СПИ), местн. н. Стробожь, в [бывш.] Новгор. губ. (Погодин, ZfslPh 11, 35), польск. Strzyboga – местн. н. близ Скерневиц (Брюкнер, ZONF 11, 231; AfslPh 40, 6, 10). Вероятно, заимств. из др.-ир. *Srībaɣa- "возвышенный бог", ср. гефталитск. Śribaɣa- (Юнкер, Sitzber.) ) (Фасмер этимологический словарь) его у каких скифов и сарматов будем искать?