С Пушкиным

С Лермонтовым.

С Шекспиром.

С Гоголем по жизни в окружении птиц-троек!

С соколом

Модератор: Analogopotom

26.09.2014

В поселке Поведники городского поселения Мытищи в библиотеке №12 прошла творческая встреча с руководителем Культурно-просветительского центра музея-театра «Булгаковский Дом», журналистом Ириной Горпенко и художником Александром Лаврухиным. Встреча была посвящена 200-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова. Ирина Горпенко рассказала о его творчестве, произведениях и их героях. В записях артистов передачи «Театр у микрофона» прозвучали стихи Лермонтова. Произведения поэта читали и учащиеся Поведниковской школы. Специально для этого литературного вечера они подготовили самые известные стихотворения Лермонтова - «На смерть поэта», «Бородино», «Люблю я цепи синих гор...» и другие.

Художник Александр Лаврухин представил выставку своих графических работ по произведениям Лермонтова и рассказал об истории их создания

А вот 14-е Чтения пришлись на самый юбилей поэта: 200 лет со дня рождения. Говорят, круглые даты, связанные с биографией поэта, для России трагичны: на 100-летие Михаила Юрьевича пришлась Первая мировая, в год 100-летия со дня гибели началась Великая Отечественная, в 1991 году, когда отмечали 150 лет с момента гибели — распался СССР...

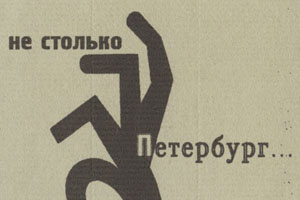

Особняком в ряду современных плакатистов стоит творчество Александра Лаврухина.

Александр Лаврухин — известный книжный график, поэт-верлибрист. Он иллюстрировал произведения Гоголя, Блока, Рабле, Джойса, многих современных литераторов.

В своем творчестве Александр Лаврухин широко использует аллюзии, вводит в графическую ткань своих произведений знаменитые советские плакаты, т.е. использует художественный метод, который в поэзии активно применяли в восьмидесятые годы поэты-иронисты (В. Друк, А. Еременко, В. Коркия и другие). Этот путь в плакатной графике не всегда дает положительный результат, ибо внедренные в сознание и подсознание высокие образцы социального (зачастую военного) плаката население не может воспринять сквозь призму иронии и стеба. Положительного эффекта авторы иронических плакатов социального характера добиваются не часто. Если гипербола как прием в этом контексте «срабатывает», ирония, как правило, — нет.

Показательны в этом смысле работы А. Лаврухина, навеянные творчеством знаменитых плакатистов — Д. Моора («Ты записался добровольцем»), Н. Ватолиной и Н. Денисова («Не болтай»). Прежние стереотипы в этих плакатах разрушаются, а новые ценности не создаются.

Александр Лаврухин – «Господин Символ»

6 ноября 2011 г. отметил пятидесятилетие самобытный художник-график Александр Лаврухин.

На его счету – сотни великолепных работ, участие в разнообразных мероприятиях (выставки, тематические вечера, научные конференции, концерты), иллюстрирование книг.

В марте 2012 г. с успехом прошла его юбилейная выставка. В рамках Двенадцатых Гоголевских чтений Александр был награжден дипломом в номинации «Господин-символ». Его работы, навеянные литературными произведениями, – это не просто иллюстрации, а графическое прочтение книги, символическое воплощение ее идей, проявившегося в ней авторского «я».

В студии Юлии Тагали «Музыка. Образ. Танец» рисунки Александра Лаврухина не раз становились импульсом к музыкальным (Олег Синицын) и танцевальным импровизациям.

Выставка современного московского художника-символиста Александра Лаврухина открылась в марте в выставочном зале галереи «Союз Творчество» на Триумфальной площади. Выставка приурочена к пятидесятилетию автора. В экспозицию вошли графические работы художника, выполненные им по произведениям русских и зарубежных классиков — Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Блока, Булгакова, Белого, Рабле, Шекспира, а также по гениальному «Слову о полку Игореве». На выставке представлены 112 авторских листов графики.

Родился московский художник-символист Александр Лаврухин в 1961 году в Москве.

Закончил Московский институт электронного машиностроения.

Член Московского союза литераторов.

Александром оформлено множество художественных изданий и музыкальных компакт-дисков. Его рисунки можно часто увидеть в оформлении книг современных поэтов. В настоящее время Александр готовит к изданию книгу своих верлибров в собственном оформлении. Постоянный автор журнала «Меценат и Мир».

А.Н. Лаврухин известен, как специалист в чёрно-белой графики. На сегодняшний день художником создано более 6000 произведений графики. В рисунках Александра Лаврухина минимум деталей, иногда только контур или профиль, но и этого хватает, чтобы угадать, какого героя хотел изобразить художник. Автором проведено более десяти персональных выставок в музеях, библиотеках, выставочных залах России.

Произведения художника находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

В конце марта наша галерея знакомит зрителей с творчеством Александра Лаврухина. Его графические работы настолько глубоки и многоплановы, настолько наполнены содержанием, что мы решили предоставить всю выставочную площадь одному этому художнику, чтобы наиболее полно показать весь спектр его интересов. А интересы Александра Николаевича, как настоящего российского интеллигента, касаются высоких нравственных идеалов, широко представленных, прежде всего, в великих произведениях русской и мировой литературы. Его вкус безупречен. Он выбирает только всё самое значимое, самое непреходящее, одним словом, — то, что остаётся в вечности. Несмотря на сравнительно молодой возраст, Александр Лаврухин создал большое число графических листов по произведениям Николая Васильевича Гоголя. Это «Мертвые », «Шинель», «Ревизор», «Записки сумасшедшего», «Невский проспект». В его работах есть Петербург Андрея Белого и Петербург Блока. Этот же больной и притягательный город героев Достоевского предстаёт в иллюстрациях художника к романам «Идиот» и «Преступление и наказание». Выразительные и страстные персонажи Пушкина, Лермонтова, Шекспира, Рабле оживают под его рукой. Спектр литературных и психологических интересов Лаврухина необычайно широк: от «Слова о полку Игореве», «Фауста», «Дон Кихота» до романов Булгакова и Джойса. Всё пропустить через себя, всё понять и суметь обобщить в образе, в этом, собственно и заключается миссия художника. Именно поэтому графика Александра Лаврухина так остра и точна, так загадочна и лаконична, и при этом наполнена особой пластической лирикой. Увидев его работы лишь однажды, их тотчас узнаёшь, даже просто перелистывая попавший в руки журнал. Он любит поглощать белизну листа бумаги изломанными чёрными плоскостями, и тогда в окружении этой фатальной черноты сам лист становится отдельным самостоятельным цветом. Он сталкивает их как день и ночь, как тезу и антитезу, и это противостояние чёрного и белого, их контраст привносят особое напряжение в рисунок.

Александр Лаврухин не просто и не только иллюстратор. Он сам наполнен оригинальными идеями. У него сотни работ на совершенно самостоятельные темы. Его визуальные решения неожиданны, остроумны и неоднозначны. Они читаются далеко не сразу, и поэтому заставляют работать нашу мысль и будят фантазию.

Вера Собко.

ОСМЫСЛЕНИЕ места современной российской (шире - кириллической) визуопоэзии связано со многими именами. Это авторы и теоретики визуальной поэзии, художники, дизайнеры, организаторы выставок, конференций, фестивалей, авторы манифестов, книг, статей, редакторы и издатели журналов: Владимир Аристов, Дмитрий Бабенко, Александр Бабулевич, Николай Байтов и Света Литвак - кураторы проекта «Премьера» (с журналом литературного перформанса, Москва), Ярс Балан, Мария Баранова, Вилен Барский, Михаил Бару, Сергей Бирюков (с главой-перволасточкой «Поэзия для глаза» в книге «Зевгма. Русская поэзия…», Москва, 1994; Россия/Германия), Лоренс Блинов, Татьяна Бонч-Осмоловская (с работами о французской группе УЛИПО), Дмитрий Булатов (с фундаментальной антологией «Точка зрения»), Игорь Бурихин, Алексей Варсопко, Андрей Вознесенский (с книгой видеом и наблюдениями о визуальности в поэзии), Николай Вяткин, Юрий Гик (с недавними работами «Визуальная поэзия. Теория и практика» и «Визуальная поэзия в России. Промежуточные итоги»), Александр Горнон, Борис Гринберг, Николай Грицанчук, Людмила Губарева, Данила Давыдов, Алексей Даен, Джанглл (Владимир Толстов), Михаил Дзюбенко, Дмитрий Зимин, Людмила Зубова, Иван Иов, Александр Карвовский, Галина Карташова, Константин Кедров и Елена Кацюба (с масштабным проектом «ПО» - газетой, журналом, наконец, «Антологией ПО», Москва, 2007), Юрий Кац, Алла Кессельман, Владимир Климов, Валерий Колотвин, Борис Колымагин, Сергей Л. Коркин, Олег Коцарев, Вячеслав Крыжановский, Илья Кукулин, Эдуард Кулёмин, Рафаэль Левчин (с журналом «Reflect… / Куадусешщт», Чикаго), Слава Лён, Игорь Лощилов, Герман Лукомников, Ирина Максимова, Галина Мальцева, Вилли Мельников, Вячеслав Мешков, Арсен Мирзаев, Микола Мирошниченко, Елизавета Мнацаканова, Владимир Монахов, Александр Моцар, Татьяна Назаренко (исследователь визуопоэзии и один из организаторов внушительного фестиваля «Eye Rhymes», Эдмонтон, 1997), Валерия Нарбикова, Павел Настин, Ры Никонова и Сергей Сигей (с журналом «Транспонанс» и знаковой статьёй Сигея «Краткая история визуальной поэзии в России», Россия/Германия), Виктор Перельман, Дарья Суховей, Сергей Орлов, Леонид Осенний, Александр Очеретянский (с журналом «Черновик», Нью-Йорк) Евгений Паламарчук, Этер де Паньи, Ольга Платонова (с журналом «Стетоскоп», Париж), Юрий Проскуряков, Вадим Рабинович, АнА и Михаил Разуваевы, Елена Сазина, Генрих Сапгир, Андрей Сен-Сеньков, Микола Сорока, Василь Старун, Евгений Степанов (с новым проектом журнала «Другие», Москва), Александр Ткаченко, Андрей Тозик, Наталья Фатеева, Сергей Федин, Александр Федулов, Владимир Ходукин, Людмила Ходынская, Игорь Холин, Иван Чудасов, Руслан Элинин, Владимир Эрль, Лидия Юсупова, Джеральд Янечек. (А также, несомненно, все авторы - участники нижеобозреваемой выставки. А также многие другие авторы, теоретики, кураторы, которых я нижайше прошу простить меня и приглашаю к более активному сотрудничеству и/или обмену информацией.)

В ряду этих ОСМЫСЛЕНИЙ – «Выставка визуальной поэзии» (далее – «ВВП»). Проходила она в Москве, в поэтическом салоне "Классики ХХI века" Чеховской библиотеки (куратор Елена Пахомова) с 19 апреля по 5 июня 2007 года.

У каждого на визуальную поэзию свой взгляд - и именно здесь этот штамп к месту. Я со своим другом-взглядом попытался проникнуться выставленными визуостихами.

Понятно, что книжный стих - написанный, напечатанный - уже визуален сам по себе. Он по определению сочетается с другими друзьями, стоящими рядом в столбце стихотворённом. Собственно визуальная поэзия подразумевает дополнительную визуализацию, а нередко и "накачку" тем, что не входит в планы ни письменной, ни устной традиционной стихотворной речи, а именно: графический дизайн, живопись, коллажную технику… Да мало ли ещё… Даже реальные неподдельные деньги, как в роскошном многоместном и многовещном книгобъекте Бориса Констриктора "Любите ли Вы ДЕНЬГИ?" - отклик на одноимённый рассказ Татьяны Михайловской, которая представила всё это на открытии «ВВП».

Есть и другой вектор - от чисто визуальных искусств к потенциальной визуальности стиха. И где-то там - попытка Синтеза. Графические стихи. Визуостихи. Текст-арт. Визуопоэзия. "ИзЭоПоЭзИ".

Визуальная поэзия. Красивый загадочный термин. И, казалось бы, простой.

И тут ОТКрывается главный парадокс - визуальную поэзию "просто так" читать нельзя, в том смысле, что она при подобных жестоких манипуляциях (не)естественным образом теряет визуальность, а с ней и цельность. Как говорено, "это надо видеть". В смысле «ВВП».

Отчасти по этим причинам, на вечере открытия, сообразно с фоном своих же полутора десятка работ, глядящих со стен из глубин сцены поверх чёрного рояля, слышавшегося неким визуально-музыкально-поэтическим "объектом", гость из Северной столицы Борис Констриктор, которому было отдано главное слово, прочёл свои НЕвизуальные стихи циклом по названиям от А до Я.

Завершает стену-сцену (часть экспозиции) Лаврухинско-Авалианиевский "Пушкин-Гамлет", палиндромически "разговаривающий" с самим собой "бедным", с бедною своею головою, которую держит - нетленную! - в руке, но не может на неё ни посмотреть, ни, тем более, спросить, - спрашивает... она у него. Но - без ответа - лишь кудри, кудри, баки... Ведь на нём - лица нет! Обращение Дмитрия Авалиани "Александр" при повороте на 180 градусов оборачивается: "Ты Гамлет", - так Авалиани в своём духе и в своё время прокомментировал графический лист Александра Лаврухина. Раздвоение Личности?.. Лица?.. СлОва?.. "СловА, слова, слова"?.. Слава?

За таким Пушкиным - только рамка двери, за которой чудятся новые работы. Или выход. Он же - вход. И есть такое древнее правило: чтобы не заблудиться в лабиринте, следует всё время держаться одной стороны.

Одно из главных назначений поэзии визуальной и поэзии вообще - коммуникация. Зритель-читатель вместе с автором пытается (в очках или без, в теле- или микроскоп) узреть тропы-метафоры за рамками "небесной (но) тверди" традиционного академического стиха, попытаться пройти по канатикам ли, тропкам, проспектам ли, - и увидеть за (перед) Словом СВОЮ визуальность, узнать её при встрече. Так же, как слушатель стихов узнаёт свои же мысли, но нечётко высказанные, не о-формленные.

Визуальная поэзия - прежде всего визуально аранжированный текст (или его элемент). И такой взгляд только подтверждает далее по курсу нашей прогулки по «ВВП» знаменательный плакат Михаила Горлова - плакат уже другой выставки - с названием "Тексты" (даёшь интертекстуальность в поэзии визуальной!). На плакате - множественная метафора хождения в тапочках по текстам - перемешанным буквам - как "по мукам" (творчества?). Тапочки - из того же "теста" - из "текста", из букв. Тапочки старенькие, одинокие, напоминающие знаменитые магриттовские "ступни". Авторы, не топчите текст! (понапрасну)

Иллюстрации рядом со стихами, какими бы замечательными ни были те или другие, визуальной поэзией можно назвать лишь отчасти, с натяжкой. Хрестоматийный пример - книга стихов с иллюстрациями. Визуопоэзия ждёт синтеза, который всё-таки можно было раз-глядеть на «ВВП» в той или иной мере. В частности, синтеза с материалом, фактурой, из которой исходит новая визуальность.

У Лаврухина в «Архитектуре» почти вся светлая "Т" - почти крест. Пирамида ли? Голгофа? Дорога ли к Свече? Свеча - “i” - отголосок ли визуопоэмы Василия Каменского - его «полёта на аэроплане»?.. Лети, Поэт, Лети!

Соединение литер внахлёст рождает подсознательное анаграмматическое чтение. Лаврухинская «Архитектура» порождает и акр, и акт, и арку… И ассоциацию с «TEXT». Примерно так же, как и «Мылевич» Бориса Констриктора, записанный неровно и в несколько «строк» («Квадрат Мылевича»); из менее очевидного: «меч / вилы». И от ЛЕФа - до ВИЧ. Оче-видное будет каждому, кто «да увидит». Но это в конце, внизу. А в начале был(о) Квадрат. Эстетика палиндромии подсказала «Д» - геометрический центр, ось. Автор стилизует литеру под неумелое детское начертание буквы «Д» как квадрата «с ножками». Сам квадрат заклеен этикеткой хозяйственного мыла «Солнышко». Квадратное солнце с лучами-буквами. Прямые линии всё равно пересекутся. Но докричится ли поэт-визуалист до своего зричитателя?

КРАТЧАЙШИЙ СЛОВАРИК

НЕКОТОРЫХ АВТОРСКИХ ТЕРМИНОВ А.В. Бубнова,

к слову пришедшихся в вышеприводимой прогулке:

Визуопоэзия – поэтическое полотно текста, полноценно живущего в визуальности (возможно, синоним и сокращение от «визуальной поэзии»).

Визуостих(и) – значимые элемент(ы) визуостихотворения, иногда его синоним(ы), - аналогично соотношению «стих/стихотворение», но помноженному на воздействие поэтической визуальности, визуопоэзии и изобразительного искусства в целом. «Визуо» – формант визуальности. Визуотекст. Визуостихотворение… Визуосонет… Визуопоэма… Визуостихия!

ВиП, випоэзия (ViP, ViPoetry) – сокращение-синоним от «ВИзуальная Поэзия» («Visual Poetry»). Возможно, «особо важное» в визуопоэзии, визуопоэзия в её классических образцах.

Дивипоэзия, «дайвипоэзия» (dyvipoetry) – ДИнамическая ВИзуальная поэзия – поэтическое полотно текста, полноценно живущего в динамической визуальности. Близко к «видеопоэзии». Аббревиатура от «dynamic visual poetry». «Диви» – формант динамической визуальности. Дивипоэма… Дивистихи… Дивистихия!

Листоверт – вертификация (vert) листа – визуостих(отворение), полносмысленно проявляемое при многовекторности взгляда под разными углами (обычно – 180 градусов). Синоним амбиграммы. Сокращение от «листовертень» (Г.Лукомников).

Литерология («наука о букве») изучает форможанры, основанные на поэзовизуальности буквы, когда литера – фундамент формы (анаграмматика, амбиграмматика, палиндромия и т.п.). Нередко по критериям литерологической поэзии (литеропоэзии) и литерологических форм (литероформ) проходит «водораздел» взаимонепонимания приверженцев разных трактовок визуопоэзии.

Омограмма – предконтаминация и постслияние слов, строгобуквенный каламбур («Не бомжи вы - небом живы!», Д.Авалиани), отчасти «сдвигология» по А.Кручёных.

Палиндрософия – философское осмысление палиндромии.

=

См. также и подробнее:

Словарь-указатель терминов // Бубнов А.В. Типология палиндрома: Исследование палиндромных и околопалиндромных форм: Опыт учебного пособия-словаря. Курск, 1995. С.129-151.

Список словарных статей // Бубнов А.В. Языковые особенности русского палиндрома: Дис. … канд. филол. наук. Тамбов, 1997. Листы 159-177.

Словарик авторских терминов // Бубнов А. Палиндромия: от перевертня до пантограммы // Новое литературное обозрение. 2002. № 57. С.310-311.

Бубнов А.В. Авторский литерософический словарь // Октябрь: Журнал Клуба литературного перформанса и салона «Премьера». 2003. №19. С.114-121.

Бубнов А.В. Экспериментальный словарь авторских терминов // Чумаков В.Т. Ё в имени твоём. М.,2004. С.135-144.

Словарик авторских терминов А.В. Бубнова // Бубнов А. Феномен языка палиндромии // Поэтика исканий, или Поиск поэтики. Мат-лы межд. конф.-фестиваля «Поэтический язык рубежа ХХ-ХХI веков и современные литературные стратегии» (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Москва, 16-19 мая 2003 г.). М.,2004. С.156.

Бубнов А.В. Лингвософический словарик авторских терминов // Феномены природы и экология человека: Сб. научных трудов и материалов четвёртого международного симпозиума (Казань, 24-27 мая 2004 г.) в 3-х т. Т.3. Казань, 2004. С.70-74.

Авангардный (экспериментальный) словарик авторских терминов А.В. Бубнова // Бубнов А. Авангард и палиндромия или палиндромия и авангард // Russian Literature. Vol. LVII. [Amsterdam], 2005. No III / IV. P.237-241.

Фрагмент литерологического словаря авторских терминов А.Бубнова (с авторскими примерами) // Бубнов А. АХБАХАБХА: Прозолибр, или Свободные литерософические тезисы // Журнал ПОэтов. 2005. №7 (19). С.17.

ЭПИ//граф: «…каждый новый термин (или его переосмысление) - это ещё одна гипотеза, ещё один шаг в постижении правил той затеянной человеком игры, которая зовётся искусством», Сергей Бирюков, «Новое литературное обозрение», 1996, №19, с.396.

=

БУБНОВ Александр Владимирович,

доктор филологических наук,

доцент Курского института социального образования (КИСО) - филиала РГСУ.

E-mail:

al-drbubnov@yandex.ru

© Александр В. Бубнов, 19.04.2007.-11.06.2007.

Поэты Словакии

Мирослав Валек

.......................................Июльская звезда. Стихи....................................

Время летит быстро. В январе 2006 г. Словацкий институт в Москве провел вечер, посвященный 15-й годовщине смерти выдающегося словацкого поэта Мирослава Валека (1927 – 1991). А в 2007 г. мы уже отметили 80-летие со дня его рождения. Журнал «Меценат и Мир» публиковал его стихи (сонетный цикл «Картинная галерея», №№ I7 - 20, в моем переводе). Единственному монографическому исследованию творчества поэта, моей кандидатской диссертации, исполняется двадцать лет...

Валек родился 17 июля 1927 г. в Трнаве, старом центре католической культуры Словакии. Стихи начал публиковать еще гимназистом, в 1942 г. Окончив коммерческое училище, в 1947–1949 гг. был студентом Экономического института в Братиславе. После этого всецело посвятил себя литературе, работая редактором различных изданий. В 60-е гг. был главным редактором нового литературного журнала «Ромбоид» и Председателем союза словацких писателей. В 1969–1988 гг. занимал пост министра культуры Словакии. Затем недолго возглавлял Союз чехословацких писателей. После «бархатной революции» в ноябре 1989 г. Валек попал в опалу прежде всего как государственный чиновник и вскоре умер от тяжелой болезни. Объективный взгляд на его поэзию – явление мирового уровня – всё же восторжествовал через несколько лет после его кончины, хотя, увы, не у всех и не во всем.

Дебютный сборник Валека «Прикосновения» вышел в 1959 г. (год моего рождения. – Н.Ш.). Впоследствии поэт выпустил сборники «Притяжение» (1961), «Беспокойство» (1963), «Любовь в гусиной коже» (1965). В семидесятые были созданы поэма «Слово» (1976), композиция «Из воды» (1977), цикл «Картинная галерея» (1980). Валек также опубликовал несколько книг стихотворений для детей, занимался литературной критикой, переводами (в том числе Андрея Вознесенского и других русских поэтов).

Поэзия Валека сложна и интересна. Аналитический разум в ней уравновешивается спонтанной эмоциональностью, философичность – пронзительной задушевностью, жизненный максимализм – неуверенностью и поисками истины. Это поэт емких образов, в создании которых чувствуются различные импульсы поэтических течений XX века. Любовь и поэзия, состояние современного мира и человеческого индивидуума – вот основные темы его творчества.

Стихи поэта нелегки для постижения, а тем более для перевода, хотя он не гнался, как говорят в кинематографе, за «спецэффектами». В 60-е гг. Валек создавал в основном произведения крупной формы, которые я вслед за Станиславом Шматлаком называю поэмами. В них использована техника поэтического монтажа, свободной игры мотивов и образов, многослойных ассоциаций. Валек 60-х близок к сюрреализму (в Словакии – «надреализму»), который в 30–40-е гг. XX в. был весьма значительным направлением словацкой литературы. «Валек, в сущности, неосюрреалист», – говорил мне в 1983 г. замечательный словацкий литературовед, педагог и писатель Ян Штевчек. И добавлял: «Но об этом вы не пишите». Поэзия Валека, однако, вобрала в себя и другие импульсы и в 70-е гг. синтезировала их, завершив формирование чисто индивидуальной поэтики, у которой уже есть «наследники», например Павол Яник, также публиковавшийся в журнале «Меценат и Мир». В стихах Валека заметны напряженная образная мысль символизма, прежде всего И.Краско, щемящая человечность больших тем Л.Новомеского, катастрофичность и надежда сюрреалиста Р.Фабри, метаморфозы любви и поэзии В.Бениака и даже отголоски католической поэзии, в русле которой Валек начинал. В любовно-философских произведениях 70-х гг. Валек даже в области жанровой приходит к синтезу: законченные лирические миниатюры объединяются контурами сюжета в цикл или книгу (можно назвать и поэмой – «Из воды») и становятся поэтическим исследованием самой природы любви и творчества.

Любовь в стихах Валека – очень сложное, противоречивое чувство. Ей всё время что-то мешает: нравственные запреты, психологические комплексы, социальные или исторические причины, естественное развитие и угасание влечения. Сам поэт, а вслед за ним – и издатели его избранной поэзии, назвали ее «запретной». Это запретный плод, первородный грех и в то же время это главная движущая сила жизни. Важной является мысль Валека о недопустимости лжи, распутства, приблизительности в поэзии и любви, которые у него часто отождествлялись. «Ни в любви не лги, ни в стихах», – писал он в поэме «Слово», самом спорном своем произведении – вещи, принятой «на ура» при Валеке-министре и совершенно напрасно, на мой взгляд, «сброшенной» многими с «корабля» истинной поэзии (в том числе, увы, даже Яном Замбором, хорошо знакомым читателям журнала «Меценат и Мир»). «Горькая правда» рождает «горькую жизнь» («Слово», «Картинная галерея»). Любовь у Валека не бывает счастливой и безмятежной, кроме как в ранних стихах («Часовенка», названная в разговоре кем-то из словаков – может быть, Рудольфом Чижмариком – «лучшим эротическим стихотворением в Словакии»). Спасительные иллюзии, однако, всё же необходимы. В 50-е гг. Валек не так категоричен, он допускает исключение из правила: «Любви во имя – любящим солги» («Нитки», программное стихотворение). Сохранить любовь, принимающую, как и женщина, тысячу обликов, сохранить веру в будущее, веру если не в Бога («Бог среди звезд был только нарисован» – «Удрученность»), то в человека эпохи социализма («Слово»).

В 80-е гг. Валеку, по его словам, не хватало времени на поэзию (как в конце 40-х – Л.Новомескому, в начале 50-х приговоренному к тюремному сроку за «буржуазный национализм»). Это тоже черта истинного поэта: лучше молчать, чем «выстреливать» скороспелыми строчками стихов-однодневок.

Валека давно начали переводить на русский, но приходится констатировать, что удачных переводов не так уж и много. Наиболее близко к миру автора подошел Юрий Вронский (цикл «Спички», композиция «Из воды»). Интересные переводы сделаны Юрием Левитанским («Грустный утренний трамвай», «Гибель «Титаника»»). Переводили его и Анна Ахматова, и Булат Окуджава, и Римма Казакова, но это – либо слишком вольно по отношению к оригиналу (особенно у Окуджавы), либо просто неудачно и дает искаженное представление о поэте. Именно неимение адекватных переводов заставило меня еще в студенческие годы взяться за собственный перевод. Не хотелось оставлять такую красивую поэзию в подстрочнике, а сравнение оригинала с существующим переводом могло вызвать шок (так было у меня с поэмой «Слово»).

Я занимаюсь поэзией Валека двадцать пять лет. Свободное владение языком позволяет мне без посредников воссоздать стихи на русском, учитывая ритмическую и звуковую организацию оригинала. Помогает и знание контекста словацкой (а также чешской, польской) поэзии. Я горжусь тем, что закончила славянское отделение филфака МГУ, училась у А.Г.Машковой, Р.Р.Кузнецовой, стажировалась у Я.Штевчека в Словакии.

Замечательный московский художник Александр Лаврухин, хорошо знакомый читателям журнала «Меценат и Мир», открыл мне дополнительные грани поэзии Валека, создав большую серию рисунков на его темы. Удивительное сочетание жёсткости и нежности, провокационности и искренности в эротических стихах. Комплексы и страхи, читаемые в строках и между строк, и попытки преодолеть их иронией.

Наталия Шведова, Июль 2007 г.

Осенняя любовь

Любовь – убийственный богач и всё пообещает,

но изменивший любит вновь, а кто любил – нищает.

Пыль долгих, грустных летних дней опавший лист покрыла.

Она лишь после поняла, что так его любила.

И ежегодно осенью свет из души уходит,

а человек, как дикий конь, от сердца к сердцу бродит,

готов пред каждым умирать, не хочет жить с тоскою,

хотел одно б себе забрать; и всё равно, какое.

Картинку, может быть, всего, а может, тень былого.

Но перед целью встанет он: его где сердце снова?

От всех картиночек идет дурман витиеватый:

любовь была или разлад? Любовь, была глупа ты,

хотела сразу всё иметь – терять на самом деле.

А в ночи майские они так на луну глядели,

но май им мало счастья дал, и лето не продлилось,

лишь осень знает обо всем, но осень затаилась.

Зима скользила вдоль долин, и май дрожал, задетый:

мечтал он, ждал, дождался всё ж, ушла, и нет ответа.

Любовь – убийственный богач и всё пообещает,

но изменивший любит вновь, а кто любил – нищает.

Пыль долгих, грустных летних дней опавший лист покрыла.

Она лишь после поняла, что так его любила.

Яблоко

Яблоко из шкафа скатилось наземь.

Так собери свои вещи, и можешь идти.

Она оперлась спиной о дверь

и воскликнула глазами:

Ради Бога, прошу тебя, нет!

Но я уже знал, что с меня хватит;

я встал,

поднял яблоко,

запыленное и еще зеленое,

и положил его на стол.

Она не переставала просить, подошла к столу,

плакала.

Смотрела на меня, вытирала яблоко,

плакала.

Пока я ей не сказал: Положи яблоко и иди!

События произошли так, как я предполагал.

Что из того, что в ином порядке!

Она открыла дверь,

я побледнел и сказал: Останься!

Но она собрала свои вещи и ушла.

Яблоко из шкафа скатилось наземь.

Нитки

А нитки для тебя ценней полцарства,

чтоб ты заплату мог пришить на то,

что надо скрыть, что тщетно ждет лекарства, –

скрыть, как больную руку под пальто.

Запри тысячекратно всё, что мучит,

и слово плача до крови запри.

Попей живой воды: уму научит.

На шрамы и на сердце не смотри.

Любви во имя – любящим солги.

В колокола поэзии звони в глухой ночи.

Взойди на небе грустных вместо радуги

для сердца дальнего, которое молчит.

Родина – это руки, на которых ты можешь плакать

(Отрывки)

…

А мне было в то время всё равно.

Я играл в футбол

и любил Гелену Данькову из третьего «Б».

…

Тогда я еще не знал, что это случится уже на опыт позже,

я не видел, как жизнь поворачивается к нам спиной.

Однажды я открыл двери класса, в котором ее не было,

и поставил ногу на ксилолит,

словно на горящую траву.

В тот день она несла свое чешское имя в Прагу.

Я думал,

что это была неизбежность судьбы или воля богов,

просто что-то,

похожее на внезапное падение яблока на острие ножа,

но суть дела была в другом.

И тринадцатилетние любови имеют свою историю,

кровавую

и, как вода, грустную.

Еще сегодня я ее вижу,

ее маленькие ноги в красных сандалиях

в пыли дорог –

пионы, растущие корнями вверх,

флаги развеваются под цветами.

Пешком, пешком, пешком…

Лицо в ладонях.

В конце концов,

это красивое чешское имя было совсем ни к чему.

Вскоре многим не понравились ее оливковая кожа

и синеватый блеск волос,

напоминающий ствол пистолета.

За готическими окнами епископской гимназии

мы как раз разбирали тайну вечной правды:

“Memento, homo, quia pulvis es

et in pulverem reverteris”.*

Так вот она превратилась в прах.

* Помни, человек, ибо прах еси и в прах возвратишься (лат.

Запретная любовь

1

Запретная любовь, дымы над трубами, зреют плоды.

Июль. И загорать не жалко.

Черна она, как галка.

И рыльце в пушку, вечерний излом.

Сок Луны твердеет,

на горизонт шеи

солнце падает топором.

Немного твоей крови,

сажей смазать брови,

и твой лик во мне лучист!

Светит бледная звезда,

я лечу, лечу туда,

почерневший, как трубочист.

Запретная любовь,

тяжелое летнее знамя,

ночь, густеет сахар дня,

смарагд трав.

Под язык ты спрячь меня,

я буду к тебе рубин,

топаз,

корунд,

бриллиант,

а если мы грубим,

то оттого, что ласку даришь ты меж нами.

Элементарное стихотворение

Где я? Порой я как будто лечу.

Значит, уж новая ноша на мне. По плечу?

Свет ко мне хлынул, так ярок, что вызвал шок:

тысяча смыслов размолота в нем в порошок,

тысяча смыслов – опоры лишился я вмиг,

страшно знакомый вкус ощущает язык:

вроде любовь, но как будто на соль похоже.

Я ведь люблю тебя, но – ты забыта мной всё же.

Падает пыль, оседает, и в глину уйдут постепенно

лица, разбитые в кровь, опустевшие стены.

Тяжко, я в раму окна головой упираюсь,

палец слюня, я былое стираю, стираю.

Вроде огонь, вроде дым, что-то не различу.

Где я? Скажите мне, где я? Когда полечу?

Гулом морским оглушенный, хочу я уйти,

канула в воду во мне тысяча Атлантид.

Тяжесть Земли на моих повисает ногах.

Только пылинка одна. Всё – только прах.

Мир – воротник, удушает меня, хоть и нежно.

Провозглашаю сейчас, что смерть неизбежна!

Ода любви

В ту минуту между ночью и днем,

когда вращается Земля на пивной бутылке,

когда наконец и пекло отдыхает,

блоха чертей напилась, рыгая,

а черт блошиный спит в перьях черных кур, и летят опилки

с хохолков урожая,

когда за глаза дуракам мелют мак ничей,

когда тьма, по сути, чернее всего в промежности,

в ту минуту упавших навзничь вещей

женщина говорит жалостливую воду,

по слогам произносит дым:

Что, когда, сколько раз и с каким…

Что-то стучит в яичке.

Чей-то голосок ноет: «Войди!»

В какой-то голове катается голова,

какой-то мужчина там висит

в петле словечка.

Крысиный зуб гложет небо – оно не вечно.

Размножение вещей.

Столкновение льдов.

Нежности, что тряхнут Землею старой.

Любовь в гусиной коже

кошмара.

Ночь, влажная, как после совокупления

звезд.

Любовь, как небо.

И Луна – кулак в полный рост.

Воздух, что шлифует шершавые призмы.

Злобная музыка стекла.

И тьма, и тьма, до наготы костей,

ее цвет уже почти бел…

…Бог, собирающий новый механизм

из деталей тел.

В выставочном зале «Колорит» на Малой Дмитровке открылась выставка «Нет, я не Байрон, я другой….», посвященная 200-летнему юбилею Михаила Лермонтова. Экспозиция в ВЗ «Колорит» продолжает проект «Портрет Российской словесности». Автор идеи Маргарита Сюрина уже в третий раз представляет произведения художников, вдохновленных образами великих русских литераторов и героев их произведений. Первая Выставка проекта прошла в августе 2014 года в стенах Музея Марины Цветаевой, вторая экспозиция состоялась в Творческой Мастерской Александра Рябичева, а в эти дни выставку можно увидеть в ВЗ Колорит на Малой Дмитровке...

Опубликовано: 11 февр. 2015 г.

Кто ограничивает гегемонию США, устойчиво ли их лидерство, наложение интересов России и Ротшильдов, Европа в тисках США, о сговоре в 70-х США и СА по нефтедоллару и нынешних их взаимоотношениях, о ценах на нефть, деструктивная роль Израиля в мире, хаотизация Евразии и взрывоопасные точки, каковы цели сионистов и сатанистов и др.

Вопросы:

00:06 - Справляются ли США с ролью лидера?

15:02 – Россия и Ротшильды

20:48 – Евросоюз и США

27:29 – США и Саудовская Аравия

32:30 – О ценах на нефть

39:29 – Игры Израиля

53:04 – Взрывоопасная Евразия

01:02:19 – Что навязывают человечеству сионисты?

а лаврухин писал(а):Глобалисты ставят своею задачей овладеть всеми ресурсами планеты Земля (природные, человеческие) с тем, чтобы послать человека осваивать дальний Космос. Для этого , как задача для науки, глобалистам необходимо переделать биологию человека (особенно организм женщины).

Это настоящий вызов Творцу.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16