............................КТО УБИЛ РОБИН ГУДА РЕВОЛЮЦИИ?...............................

Григорий Котовский - один из легендарных командиров Гражданской войны, чье имя и гибель окутаны до сих пор тайной. Наш разговор - с сыном замечательного командарма Григорием Григорьевичем Котовским, ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН, крупнейшим индологом России.

- Григорий Григорьевич, как так получилось, что сын героя Гражданской войны стал индологом, вместо того чтобы пойти по кавалерийским стопам отца?

- Как ни странно, меня с детства, которое прошло в Киеве, никогда не влекло к профессии военного. Может быть, это определялось тем, что меня и мою младшую сестру [Елену, первый муж - Вадим Ильич Пащенко, в 1964 году - заместитель декана факультета иностранных языков по французскому языку, заслуженный альпинист СССР], которая родилась в день похорон отца, воспитывали мама и ее сестра тетя Лиза. А может быть, это было заложено в моей внутренней организации, в самом генотипе.

С раннего детства, которое прошло в Киеве, экскурсии в Киево-Печерскую лавру, Софийский собор, музеи изобразительного искусства оформили мою еще полуосознанную тягу к историческим предметам. Окончив школу, я поступил на истфак МГУ. Но началась война, и на второй курс я пришел только после ее окончания. В это время открылось в МГУ отделение Востока. Все языковые группы были уже сформированы, и меня могли принять только в индийскую группу с изучением санскрита. Так я попал в индологию - чисто случайно.

Правда, разочароваться мне в своем выборе не пришлось. В значительной степени это объяснялось тем, что моим научным руководителем на старших курсах был выдающийся востоковед, основатель советской индологии Игорь Михайлович Рейснер, происходивший, кстати, из замечательной семьи (его отец, профессор Михаил Андреевич Рейснер, был автором первой Конституции РСФСР).

Большое влияние оказали на меня еще два видных ученых-педагога, у которых я занимался: историк-медиевист Моисей Менделеевич Смирин, научивший меня работать с источниками средневекового периода, и крупный специалист по истории России Константин Васильевич Базилевич.

Я не жалею, что выбрал индологию. Индия - это субконтинент, целый мир, изумительная страна, величайшая цивилизация, интереснейший объект обществоведческих исследований... Не случайно в современной американской социологии и экономике специализация по Индии занимает одно из ведущих мест.

Первая моя работа была опубликована в 1952 году, затем вышло более 300 работ, посвященных самым разным аспектам исследований как Индии, так и вообще Востока.

- Извините за дилетантский вопрос: что представляет собой дисциплина "Востоковедение"?

- В общем-то такой науки нет. Востоковедение - комплекс общественных наук, изучающих страны Востока, в котором соединились история, экономика, социология, философия, филология, культурология... Что касается меня, то мои работы по истории Индии охватывают во временном отношении период от XVII века до нашего времени и посвящены в первую очередь социально-экономической истории и национально-экономическому движению.

Но большая часть работ - это исследования аграрного строя и социально-классовой организации индийского общества в XX столетии. Есть также работы по проблемам культуры, историографии, библиографии... К сожалению, в отличие от многих своих товарищей, посвятивших себя только научной работе, у меня очень много времени и сил ушло на научно-организационную деятельность, а также работу по линии различных научных международных организаций (например, с 1964 по 1986 год я представлял СССР в исполкоме Международной ассоциации историков-экономистов).

Это отнимало много времени, хотя оказалось и полезным: во-первых, я познакомился с большим числом крупных экономистов-историков Западной Европы, США и Японии; во-вторых, у меня завязалась личная дружба с двумя крупнейшими величинами европейской науки - крупнейшим французским историком Фернаном Броделем и центральной фигурой кембриджской исторической школы Майклом (а фактически - Михаилом Михайловичем!) Постаном [M.M. Postan], издавшим знаменитую кембриджскую "Экономическую историю Европы".

- Говорят, Майкл Постан - человек удивительной судьбы...

- Мы познакомились с ним весьма примечательно: в 1964 году я выступал с докладом на Четвертом Международном конгрессе экономической истории, проходившем в университете штата Индиана, расположенном в маленьком университетском городке Блумингтоне. После выступления началось обсуждение, которое вел выдающийся американский экономист Саймон Кузнец, с которым я познакомился в 1956 году. Один из выступивших - пожилой краснощекий лысый человек с внешностью классического Панча из английских юмористических журналов - сел на свое место впереди меня, обернулся ко мне и на великолепном русском спросил: "А вы не сын знаменитого бессарабского разбойника Котовского?"

Я ответил: "Да, сын!" Он сказал: "Видите, как тесен мир! Мой отец в то время был адвокатом в Кишиневе и, когда вашего отца первый раз арестовали, возглавил общественный комитет его защиты..." Так мы познакомились с Постаном, который в 1970 году благодаря усилиям академика В.А. Виноградова и моим первый раз посетил родину.

Вообще-то, он должен был приехать в Россию еще в 1943 году, когда являлся одним из советников Черчилля. Но уже по дороге в Москву наш МИД учел его "белогвардейское происхождение" и отказал ему в визе. В 1970 году, когда Майкл Постан приехал в Ленинград, на Пятый Международный конгресс экономической истории, мы даже планировали устроить ему поездку на родину - в Кишинев.

Его отец был крупным кишиневским адвокатом. В результате его романа с секретарем-машинисткой в генеральном консульстве Великобритании в Одессе родился Майкл Постан, который по английским законам стал считаться подданным Великобритании. В 1918 году его отец и мать прибыли в Англию.

Кстати, неординарное рождение его вызвало много лет спустя головную боль у бюрократии Кембриджского университета: по английским законам, преподаватель университета, достигший 65 лет, должен уходить в отставку. И лишь с помощью сложных расчетов чиновники вычислили дату рождения Постана.

Но и пребывая на пенсии, он оказывал большое влияние на научную жизнь Англии. Для меня очень ценны его суждения о советской исторической школе. Так, в начале 90-х, когда после Третьей Буржуазной революции в России (так я ее называю) среди группы наших обществоведов начался крестовый поход против марксизма как научного инструментария, я в дискуссиях с ними приводил слова Постана, ярого антикоммуниста и классического представителя английской исторической школы. "Сила вас, марксистов, - говорил он, - заключается в том, что у вас системный подход к исследованию общества на том или ином этапе исторического развития..."

Ну, а просмотрев подаренную им книгу, я увидел, что на Западе можно быть ярым антикоммунистом, но в области методологии - столь же ярым марксистом! Политическая ориентация и научная концепция исторического развития могут быть и не связаны между собой.

- Григорий Григорьевич, в годы Третьей Буржуазной революции развернулась кампания ниспровергательства, которая затронула и вашего отца. С чем вы связываете это явление?

- Тенденция эта возникла поначалу в Молдавии в 1989-1990 годах. Дело в том, что для молдавских правых радикалов-националистов Котовский был не только символом Октябрьской революции, но и, что не менее важно, - неразрывности судеб Молдавии и России в XX столетии. Выпады против отца появлялись и на страницах некоторых московских изданий. Это, конечно, было связано с тем, что Котовский являлся одной из самых популярных фигур в советской истории, а генеральной задачей новой идеологии была полная дискредитация советского общества.

Я сам критически оцениваю советский опыт, но решительно против антинаучного очернительства. Ясней ясного, что "развенчивание" Котовского было продиктовано чисто социально-политическими целями. Лучшим ответом клеветникам стали новые исследования о жизни и деятельности отца. И в постсоветский период к нему не ослабел интерес как к необыкновенной личности.

Характерно, что Александр Солженицын написал рассказ, посвященный одной из выдающихся военных операций отца. Очень хорошо, что издательство "Молодая гвардия" выпустило несколько лет назад вышедшую на Западе в 30-х годах книгу очерков о советских военачальниках Романа Гуля, белоэмигранта, убежденного противника советской власти.

В своем превосходном очерке о Котовском, написанном еще в начале 30-х, он просто восхищается им. Из новых работ о Котовском я бы назвал в первую очередь обстоятельный очерк о Котовском Н.Зеньковича и недавно вышедшую капитальную биографию Котовского, написанную С.Буриным. Конечно, и в этих, и в других работах об отце, вышедших в последние 10-15 лет, есть и неточности, и спорные оценки. Но важно то, что названные выше авторы воссоздали в общем правдивую историю жизни отца, дали объективную оценку ему как исторической личности.

- Но ведь дореволюционный период жизни Котовского, когда он грабил богатых и прослыл русским Робин Гудом, в самом деле можно свести к уголовному знаменателю.

- Теоретически легче всего все свести к простой уголовщине: мол, поначалу был простым уголовником, а потом приспособился к Советской власти. Правда, на пути разработчиков этой версии есть определенные трудности. Даже в оценках царской администрации встречаются признания, что Котовский вступил на путь грабежа и сколотил свою дружину отнюдь не ради простого обогащения.

Накоплено достаточно много документальных фактов, доказывающих, что основной его задачей была раздача награбленного бедным. В этом смысле отец, конечно, очень неординарный человек. Общая беда исследователей - и тех, кто писал об отце в целом положительно, и тех, кто пытается его дискредитировать, - в том, что им не понятна мотивация социальной справедливости.

Это настолько для них чуждо, нередко вообще не учитывается. А ведь моя покойная мама рассказывала, что отец в разговоре с ней однажды обмолвился: "Моим героем с юности был Дубровский".

- Кажется, с Дубровским вашего отца роднило и дворянское происхождение?

- По линии своего отца Григорий Котовский происходил из старинного польского аристократического рода, владевшего имением в Каменец-Подольской губернии.

Его дед за связи с участниками польского национального движения был досрочно уволен в отставку. Позднее он разорился, и мой дед, инженер-механик по образованию, вынужден был переехать в Бессарабию и перейти в мещанское сословие.

- И все-таки, согласитесь, разбойничья деятельность Котовского (как, впрочем, и Сталина, и Камо) подпадает под уголовную категорию.

- Никогда не соглашусь. Предположим, отец и в самом деле был просто уголовником. Но как тогда объяснить такой факт: после того как он бежал с каторги из Сибири в Россию, он устроился управляющим крупного имения по подложным документам. Казалось бы, получил хорошее место с хорошим жалованьем. Блестяще справлялся со своими обязанностями. Что еще нужно?

Но отец вновь начинает грабить богатых. Почему? Что, он уголовник по своему психофизическому состоянию? Конечно, рядом с ним были настоящие одесские бандюги, которые после грабежа получали свою часть (попробовал бы отец с ними не поделиться!). Но свою часть награбленного раздавал окрестным жителям и часть средств переправлял в Бессарабию. Значит, он действительно грабил по идейным соображениям и был своего рода Робин Гудом XX столетия.

Это была "экспроприация экспроприаторов". Помнится, в 1940 году, когда состоялось воссоединение Бессарабии с Россией, органы НКВД устроили нам с мамой и сестрой поездку в Бессарабию, сперва в Кишинев, а потом в местечко Ганчешты, где родился и провел детство отец. Мы приехали как раз на торжества открытия первого в Молдавии памятника отцу работы скульптора Б.Н. Иванова. Этот памятник был просто отлит из бетона. Отец был изображен сидящим, опирающимся на шашку. Все знали, что приедет семья Котовских.

В старом "ЗИСе" мы подъехали к центральной площади Ганчешты. Сейчас это уже процветающий городок, а в то время типичное захолустное румынское село. Ко мне подошли несколько местных стариков, стали целовать мне руки, говорили: "Мне ваш отец лошадь дал, забрал у богатых.., а мне корову..." и т.д. Эти старики были живыми свидетелями деятельности отца в 1915-1916 годах. Но главное не это, а жизнь отца после Революции. Если бы Котовский действительно был человеком с уголовными наклонностями, то и после Революции он продолжал бы грабить для собственного обогащения. Но Котовский был уникумом, человеком, у которого вообще не было личной собственности.

- Судя по книгам и статьям о вашем отце, он был кумиром женщин.

- После оглашения решения суда, приговорившего его к повешению, в ожидании казни (а Одесский военно-окружной суд находился в подчинении командующего Юго-Западным фронтом прославленного генерала А.А. Брусилова) он написал трогательное письмо супруге генерала Брусилова, к которому приложил автобиографию, где рассказывал о тяжелой жизни и единственной цели в ней - борьбе за справедливость.

И Брусилова сперва упросила одесского губернатора и генерал-губернатора отложить казнь Котовского, а затем убедила мужа воспользоваться своим правом командующего и заменить смертную казнь Котовскому на бессрочную каторгу...

- А как ваш отец познакомился с вашей мамой?

- С мамой они познакомились осенью 1918 года. Это была романтическая история, которая в значительной степени искажена в книгах об отце. Поэтому рассказываю ее со слов мамы, так сказать, из первоисточника. Ольга Петровна тоже была незаурядным человеком. Она происходит из волжских крестьян: ее отец в Сызрани был прасолом - покупал, нагуливал и перепродавал овец.

Их родственники владели местным кожевенным заводом. Родители у моей матери умерли рано. Начальница местной гимназии взяла мою мать в учебу и казенный кошт. Вместе со своей сестрой Елизаветой они купили в рассрочку швейную зингеровскую машину, которая, кстати, дожила до наших дней, тетка что-то шила, мама вышивала. На это жили.

После окончания гимназии мама устроилась корректором в местную - социал-демократическую - газету. Здесь работала сестра Ленина - Анна Ильинична Ульянова, а издавал газету ее супруг Марк Елизаров. Марк Тимофеевич за мамой ухаживал, и Анна Ильинична ревновала ее.

Мама была бесприданницей, и ей надо было устраивать жизнь. В 18 лет ее познакомили с земским врачом по фамилии Шакин из города Кузнецка, что недалеко от Сызрани. Он ею увлекся, хотя был старше ее чуть ли не на 30 лет, и они очень хорошо прожили два года. Детей не было. Шакин заболел раком. Зная об этом и будучи благородным человеком, он повез мать сначала в Петербург, чтобы она поступила на медицинский факультет университета к Бехтереву. Но там что-то не вышло, и они поехали в Москву. В 1914 году мама поступает на медицинский факультет Московского университета.

Вскоре Шакин умирает, мать с теткой продают дом в Кузнецке и кладут деньги в банк, который в 1917 году лопнул. Тетя Лиза работала в то время кастеляншей в Сызранской больнице, где после 1917 года главврачом стал брат Ленина Дмитрий Ульянов. Тетка о нем говорила плохо. Ленина она боготворила, а вот его брата считала человеком весьма посредственным, да и изрядно выпивавшим.

Мама продолжала учебу в Москве и после революции поступила работать в отдел металлов ВСНХ техническим работником. Мама рассказывала, что в то время Москва спасалась от голода семечками: вся столица утопала в семечках, которые были важным источником калорий. Мама вступила в партию в 1918 году. Она была любимой ученицей великого русского хирурга Н.Н. Бурденко, и, когда заканчивала учебу, он хотел оставить ее в своей ординатуре. Но как член партии, она добровольцем поехала на Южный фронт.

В поезде она встретилась с отцом, который догонял бригаду после перенесенного тифа. В это страшное время, конечно, каждая женщина хотела прислониться к плечу мужчины. Мама впоследствии рассказывала со слов отца, почему она ему понравилась: он увидел в ней облик своей матери, которую потерял, когда ему было три года. Начался роман. Котовский предложил поехать к нему в бригаду. Врачей у него не было, и он назначил ее сразу бригадным врачом. Это было в конце 1918 г. Когда они поженились, бойцы преподнесли им в подарок кровать. Эта кровать (сохранившаяся до ВОВ в нашей квартире в Киеве) и была всем их семейным имуществом.

После Гражданской войны Котовский, вместе со своим штабом второго кавалерийского корпуса, которым он командовал, был дислоцирован в украинском городе Умань, где его с женой поселили в доме бывшего военного коменданта города, в котором продолжали проживать вдова коменданта и ее племянница. Их хотели выселить, но Котовский запретил это делать. Я хорошо помню, как двухлетним малышом бегал к этой генеральше, которая из-за болезни всегда лежала на кровати, помню и племянницу.

Вот так мы и жили в Умани до середины злосчастного 1925 года. Каждое утро Котовский пешком ходил в штаб, хотя были и машина, и штабные экипажи. Помнится, однажды разразился скандал - у него не оказалось сапог. Свои накануне он отдал какому-то беженцу из Бессарабии. (В 1981 году - в юбилейный год столетия со дня рождения отца - я написал в своей статье о Котовском, напечатанной в "Известиях" об этом случае. Но редакция этот эпизод вычеркнула - уж больно он контрастировал с жизнью нашей партийной элиты восьмидесятых.)

Мама в это время уже не работала врачом, вела хозяйство вместе с теткой, таскали продукты с рынка, весь день стояли у плиты, потому что за стол менее 20 человек не садилось: адъютант, ординарцы, конюхи, беженцы из Бессарабии и т.д. Однажды мама заикнулась: нельзя ли взять для поездки на рынок экипаж? Отец очень рассердился: "Не дай Бог, потом скажут, что мадам Котовская ездит на экипаже".

Разве эта маленькая деталь не говорит о его облике?! Более того, когда отца убили и мы переехали в Киев, у нас ничего из имущества не было, и командир корпуса Николай Николаевич Криворучко купил нам кое-какую мебелишку. Все ли военачальники так жили? Отнюдь нет.

- Ходят слухи о противостоянии Котовского и Якира. С чем это было связано?

- Об этом очень мало написано. Отношения Котовского с Якиром были очень сложными. Оба они были из Бессарабии. Якир происходил из богатой еврейской семьи, которая держала аптеку. Жена Якира Сара Лазаревна была дочерью богатого торговца-оптовика, который владел магазинами готового платья в Одессе и Киеве. Продвижение Якира в годы Гражданской войны проходило с подачи Троцкого, с которым он был в родстве. Конечно, Якир способный и по-своему талантливый человек, но это родство сыграло очень важную роль.

У меня после пожара на даче, к сожалению, пропали документы, переданные мне старыми котовцами, о том, что даже свой первый орден Красного Знамени Якир получил незаконно. (Я, правда, эту инициативу котовцев не поддержал.)

Во время Гражданской войны произошло несколько столкновений отца с Якиром. Так, в 1919 году на крупной станции, кажется, Жмеринке, взбунтовался отряд из бывших галичан. Якир, оказавшийся в это время на станции, сел в штабной вагон и укатил. Тогда Котовский применил следующую тактику: его бригада начала быстрым аллюром мотаться по всем улочкам местечка, создавая впечатление огромного количества кавалерии. Небольшими силами он подавил это восстание, после чего на паровозе догнал Якира.

Отец был страшно вспыльчивым, взрывной натуры человек (по рассказам мамы, когда домой приходили командиры, они прежде всего спрашивали: "Как затылок у командира - красный или нет?"; если красный, то лучше было не подходить). Так вот, отец вскочил в вагон к Якиру, который сидел за письменным столом, и крикнул: "Трус! Зарублю!". И Якир спрятался под стол... Конечно, таких вещей не прощают.

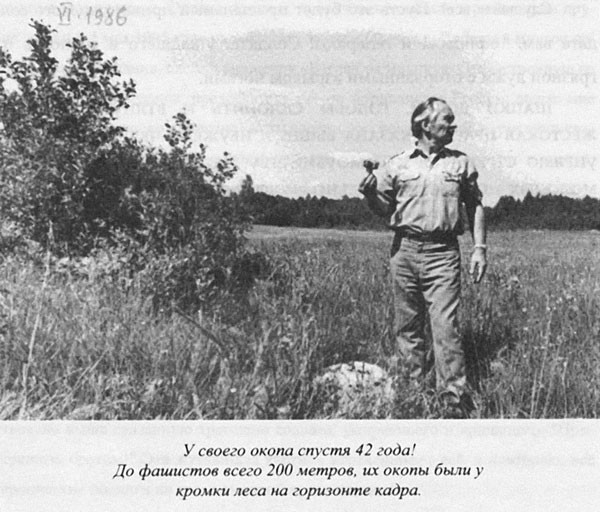

Был и такой случай. В 1920 году во время войны с Польшей, с белополяками, во время их успешного наступления на Киев был взят город Белая Церковь, где была главная резиденция графов Браницких, крупнейших землевладельцев среди поляков в дореволюционной России. Вслед за войсками в Белую Церковь вернулись и Браницкие.

Во время контрнаступления Красной Армии бригаде Котовского было поручено взятие Белой Церкви. Блестяще проведя эту операцию, Котовский с бригадой пошел дальше, а в Белую Церковь подошел обоз бригады, в составе которой был перевязочный отряд мамы.

Как она вспоминала, Браницкие так поспешно покинули свой дворец, что в дворцовой столовой на столе оставались чашки с горячим кофе. Мама велела своим медицинским сестрам и санитарам пройти в гардеробную и разыскать постельное белье, чтобы нарезать из него своего рода перевязочный материал типа бинтов. Когда она вошла в графскую спальню, то обратила внимание на стоявший в комнате большой кожаный чемодан. Раскрыв его, мама увидела в нем кружева и перламутровую ложку в золотой оправе.

Вдруг позади нее раздался крик: "Не трогайте, это мое!" Мама обернулась и увидела жену Якира. "Пожалуйста, - сказала Ольга Петровна, - мне ничего не надо. Мне нужны только бинты". (Несколько позже ей рассказали, что при Якирше, как называли ее красноармейцы, находились двое агентов из фирмы ее отца, которые чемоданы с "трофеями" отвозили в Одессу.)

Через несколько дней разразился скандал: ЧК обнаружила, что было похищено столовое серебро Браницких. Сара Лазаревна указала на Котовскую, которая первая со своими санитарами побывала во дворце. Конечно, сразу стало очевидно, что это не так. Прошли годы. В 1924 году отец с матерью возвращались из Москвы в Умань через Харьков, где тогда жил Якир, находившийся в должности командующего украинским военным округом.

Котовские были приглашены Якиром на званый обед, во время которого мама обратила внимание на столовое серебро с вензелем "Б". "Так вот где серебро Браницких", - громко воскликнула она, всегда очень острая на язык. Воцарилось неловкое молчание, а Якир побагровел, как рак.

- Вы полагаете, что и эти эпизоды сыграли свою роль в смерти вашего отца?

- Подобно этим было довольно много других эпизодов. Но если я отвечу на ваш вопрос положительно, то это будет означать, что я считаю Якира одним из организаторов убийства Котовского. Однако у меня нет никаких доказательств. Важно другое: что происходило в следующее пятилетие после убийства отца. Вначале все материалы затребовал к себе Фрунзе. Затем, через три месяца, М.В. Фрунзе погибает, и дело Котовского возвращается в Одессу.

По моему глубокому убеждению, одним из основных мотивов убийства отца оказалась его дружба с М.В. Фрунзе. Отец сблизился с ним в 1922 г. Исследователи жизни и деятельности отца связывают эту дружбу с их этнической принадлежностью - оба были полумолдаване. Но не это главное. В их жизненном пути было много общего: и происхождение, и образованность, и знание иностранных языков ( кроме русского и молдавского отец немного говорил по-французски, по-немецки и по-еврейски), и тяжелые годы каторги и ссылки.

Смелые побеги, а главное - сходная мотивация вступления на путь борьбы с царизмом. Оба стали военными профессионалами в горниле гражданской войны. Постепенно Котовский становится правой рукой Фрунзе в армии. Как рассказывала мама, в 1925 году Фрунзе принял решение назначить отца своим заместителем (Наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета). После отдыха в июле-августе в Чабанке, около Одессы, отец по возвращении в Умань должен был передать командование корпусом Н.Н. Криворучко и выехать в Москву. Но был убит в ночь накануне отъезда из Чабанки.

Напомню, что именно в эти 1924-1925 годы шла острая борьба за власть между группировками Сталина и Троцкого. После снятия последнего с поста Наркомвоенмора его позиции постепенно ослабели, но влияние и в армии, и в других властных структурах все еще было велико. Выдвижение Фрунзе внесло новый момент в эту борьбу. Смерть Котовского в один год с М.В. Фрунзе вызвала вздох облегчения не одного политика в Москве и в Харькове, тогдашней столице Украины.

Дело в том, что Котовский всегда был "трудно управляемым", постоянно демонстрирующим независимость в мыслях и поступках. Сохранилась его любопытная докладная записка Фрунзе, в которой он излагал план воссоединения Бессарабии с Россией еще в 1924 г. Он предлагал, что с одной из своих дивизий переправится через Днестр в Бессарабию, в течение нескольких дней разгромит румынские войска при поддержке большинства населения, которое восстанет при известии о появлении Котовского. Советское правительство при этом объявит Котовского вне закона, а он создаст в Бессарабии новую власть, которая выскажется за ее воссоединение с Россией.

Этот вполне реалистический план был отвергнут Фрунзе из-за опасности серьезных международных осложнений. В 1923 году Котовский выиграл крупнейшие после окончания Гражданской войны военные маневры, после чего на совещании в Москве высшего комсостава выступил с предложением преобразовать ядро кавалерии в автобронетанковые подразделения.

Однако этот план не был принят из-за противодействия Ворошилова и Буденного. (Кстати, в 1949 году С.М. Буденный во время встречи с матерью и мной в Кишиневе на праздновании 25-летия восстановления молдавской государственности признал правоту отца, поскольку этот план начал осуществляться накануне ВОВ.)

Короче говоря, Котовский в 1925 году входил в "первую пятерку" комсостава Красной Армии. Одновременно Котовский получил известность как блестящий хозяйственник-рыночник, восстановивший ряд промышленных предприятий и создавший на Правобережной Украине сеть сбытовой и потребительской кооперации, как основатель крупных сельскохозяйственных предприятий - коммун. Сохранилась высокая оценка Котовского как хозяйственника в записке Куйбышева, адресованной Кирову. А Дзержинский вообще предлагал демобилизовать Котовского и назначить начальником Трудфронта, организации по восстановлению промышленности.

И только Фрунзе отстоял Котовского в армии. При условии перевода Котовского в Москву тандем Фрунзе-Котовский мог бы изменить конфигурацию расстановки политических сил. Какая из двух основных соперничавших группировок могла быть причастна к убийству отца? Окончательный ответ дать сегодня нельзя. Но я склоняюсь к версии о "троцкистском следе".

Косвенным доказательством этого является судьба убийцы Котовского, которого "прикрыли силовые структуры" Харькова и Одессы. (Кстати, еще в 1926-м, уже после гибели Котовского, Сталин дал ему блестящую характеристику, ставшую известной биографам отца лишь после ВОВ, в которой он назвал его "храбрейшим среди скромных наших командиров и скромнейшим среди храбрых".

- Как произошло убийство Котовского?

- В совхозе Чабанка, о котором я уже упоминал, накануне возвращения в Умань Котовский зашел в правление. Он дружил со специалистами совхоза, поскольку в юности сам закончил сельскохозяйственное училище. Возвращался домой поздно вечером. За несколько шагов до дома раздалось три выстрела. Когда мама выбежала из дома, она увидела отца, который лежал вниз лицом, широко раскинув руки и ноги. Пульса не было. Пуля попала в аорту, и смерть наступила мгновенно.

Когда Котовского внесли на веранду, объявился и сам убийца. Это был Мейер Зайдер. Упав перед мамой на колени, он бился в истерике: "Это я убил командира". Потом он скрылся и был схвачен только на рассвете. Кто такой Зайдер? До революции он содержал в Одессе публичный дом. Своей жене, бывшей проститутке, покупал драгоценности. Однажды во время оккупации Одессы, когда город был наводнен деникинцами, петлюровцами, поляками, французами, англичанами, он дал прибежище на ночь Котовскому, который в то время выполнял задания подпольного большевистского ревкома. В 1922 году, когда публичный дом был закрыт, Зайдер, памятуя обещание Котовского отблагодарить его сторицей за помощь в 1918-м, явился в Умань.

При помощи Котовского стал начальником охраны Перегоновского сахарного завода близ Умани. В злополучном августе 1925 года Зайдер приехал в Чабанку на машине, вызванной для переезда Котовского, якобы помочь семье командира собраться в дорогу... Следствие тянулось очень долго. Его вел некто Карлсон ( или Каупельсон?), вскоре возглавивший НКВД Украины.

Только осенью 1926 года суд вынес приговор - убийце Котовского дали 10 лет (по иронии судьбы в тот же день этот же суд приговорил другого подсудимого за убийство зубного врача и ограбление - к расстрелу). В харьковской тюрьме бывшего содержателя публичного дома делают завклубом с правом свободного выхода.

Уже через два года после приговора его выпустили на свободу, и он стал работать сцепщиком железнодорожных вагонов. В 1930 году, когда 3-я Бессарабская кавалерийская дивизия праздновала юбилей и на праздник были приглашены ветераны-котовцы, они сказали маме, что Зайдер приговорен ими к смертной казни.

Мама возражала: Зайдера ни в коем случае нельзя убивать - он единственный свидетель смерти отца, тайна которой была не разгадана. Мама сообщила о намерении котовцев в особый отдел дивизии. Однако властями ничего не было предпринято. Зайдера задушили, его тело положили на рельсы, чтобы имитировать несчастный случай, но поезд опоздал. Главным организатором убийства Зайдера был котовец-одессит Вальдман, расстрелянный в 1939 году.

- Создается впечатление, что кому-то было очень нужно убрать всех свидетелей убийства Котовского?

- В 1936 году матери дали понять, что убийство Котовского было политическим. И сообщил ей об этом маршал Тухачевский. Во время приема в честь участников съезда жен командного состава Красной Армии он подошел к ней и, пристально глядя в глаза, сказал, что в Варшаве вышла книга: ее автор утверждал, что Котовского убила Советская власть.

Кстати, в 1969 году я нашел эту книгу в библиотеке Варшавского университета, где в самом деле утверждалось, что Котовского убила Советская власть, поскольку он был человеком прямым и независимым и, обладая огромной популярностью в народе, мог повести за собой не только воинские подразделения, но и массы населения Правобережной Украины. (Действительно в ходе коллективизации по инициативе снизу только на Украине более 120 колхозов и совхозов были названы его именем, хотя официальная пропаганда практически забыла о нем.) В 1940 году мама по совету секретаря Союза писателей и члена ЦК ВКП(б) В.Ставского направила в ЦК письмо о пересмотре в судебном порядке дела об убийстве Котовского. Мама изложила многие обстоятельства гибели отца, но никакой реакции властей не последовало.

Имя отца оставалось популярным в народе, однако поначалу властями его память не очень-то культивировалась. В 1935 году Алексей Толстой задумал написать об отце сценарий фильма и книгу. Он вел переписку с матерью, и она послала ему несколько писем Котовского. Однако в дело вмешался Гарькавый, командовавший тогда Ленинградским военным округом и хорошо знавший отца по Гражданской войне.

Гарькавый представил Толстому Котовского как "рубаку" и посоветовал написать книгу об обороне Царицына. Так родился у Толстого "Хлеб". Остается добавить, что в Гражданскую Гарькавый служил комиссаром у Якира, а его жена была сестрой жены Якира. Я не оставляю надежды, что когда-нибудь в недрах архивов ФСБ будет найдена разгадка тайны убийства Котовского. Меня натолкнул на это разговор со знакомым военным следователем в 1946 году. Он вел дело захваченного в Маньчжурии атамана Семенова.

В конце 20-х годов этот следователь, проходивший в Киеве военную службу, бывал в нашей семье. От него я узнал, что в сверхсекретном архиве органов госбезопасности он познакомился с делом Котовского. Оказывается, что еще при жизни отца, в 20-е годы, в Москву о нем поступали агентурные сведения. Стало быть, Котовский был одним из тех людей, за которыми ЧК официально следило.

- Вы не опасаетесь, что у читателей может сложиться образ Котовского-антисемита? Смотрите, в его оппонентах и недоброжелателях - Зайдер, Троцкий, Якир...

- Котовский был интернационалистом, в его бригаде были бойцы чуть ли не 14 национальностей - даже китайцы. Под командованием Котовского служило очень много евреев, в основном из Одессы и Бессарабии. Кстати, он дал "путевку в музыку" Н.Рахлину, впоследствии знаменитому режиссеру-симфонисту.

И Леонид Утесов знавал Котовского по Одессе и до конца жизни вспоминал о нем с теплотой. Котовский и антисемитизм - это несовместимые понятия. Отец был подлинным интернационалистом. Полуполяк-полумолдаванин, он в анкетах писался русским, но в то же время был великим патриотом Бессарабии и молдавского народа, основавшим в 1924 году автономную Молдавскую ССР, ныне Приднестровскую Молдавскую республику. Я не хотел бы, чтобы отец прослыл антисемитом.

Напротив, известно немало случаев и до революции, и после, когда отец останавливал еврейские погромы. Один крупный израильский экономист-аграрник в 60-е годы меня упрашивал приехать в Израиль, говорил, что меня там очень хорошо примут, поскольку Котовский спас очень много евреев. Но и от того факта, что главные недруги Котовского были евреями, не отмахнуться.

Ну и что? То время - это поистине золотой век подлинного интернационализма и утверждения дружбы народов бывшей царской России. Дело не в этнической принадлежности, а в связях с Троцким и его окружением. Конечно, все это очень сложно. Откроется ли вся правда до конца? Не знаю. Я сам склоняюсь к версии, что все это идет скорее по линии Троцкого, чем по линии Сталина.

Вряд ли Котовский был опасен группировке Сталин а, а Троцкий в 1925 году был еще очень силен. Хотя, может быть, я в этом не прав. Нельзя обвинять без документов. Одно совершенно ясно: убийство Котовского - одно из первых политических убийств в Советском Союзе, за которым последовали десятки и сотни подобных.

- Григорий Григорьевич, вам вот-вот исполнится 78 лет, но вы все еще ведете научную работу?

- В этом нет ничего особенного: ведь я принадлежу к профессиональной и социальной группе "научные работники", члены которой, пока голова ясная, продолжают трудиться. В этом их привилегия по сравнению с пенсионерами - бывшими чиновниками. Если бы не это, то Российская академия наук уже перестала бы существовать.

- Вы продолжаете вести какую-то международную деятельность?

- Разумеется, хотя и не так активно, как в прошлом. Во-первых, я продолжаю оставаться членом Исполкома Всемирной Федерации научных работников (Париж), которая по моей инициативе приняла обращения - в 1992 году к президенту Ельцину, в 1996-м к нему же, а также к премьеру Черномырдину и председателю Думы Селезневу, в которых выражала глубокую озабоченность положением российской науки и ученых. К сожалению, ответа мы так и не получили.

Во-вторых, я продолжаю руководить моим "детищем" - Российско-индийской комиссией по сотрудничеству в области общественных наук, которой в прошлом году исполнилось 25 лет.

В-третьих, я направляю сотрудничество с французскими индологами.

Автор: Александр Беляев

http://www.peoples.ru/family/c...

Для справки:

Карл Мартынович Карлсон (настоящее имя Эдуард Янович Огриетис, лат. Eduards Ogrietis) (10 октября 1888, Рига — 22 апреля 1938, Москва) — сотрудник ЧК-ОГПУ-НКВД, комиссар государственной безопасности 2-го ранга. Репрессирован. Посмертно реабилитирован.

Заместитель начальника управления ЧК Всеукраинского ревкома (1920), председатель Донецкой ГубЧК (1920—1922), начальник донецкого губотдела ГПУ (1922—1924).

Заместитель предсетателя ГПУ УССР (1924—1934), начальник СОУ ГПУ УССР (19 июня 1925—1929). В 1930 году был членом комиссии «для выработки мер в отношении кулачества» под председательством Молотова. Политбюро после доработки проекта комиссии приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Начальник Харьковского областного отдела ГПУ (1934), начальник УНКВД Харьковской области (1934—1936). Заместитель наркома внутренних дел УССР (1936—1937). Начальник Томско-Асинского ИТЛ НКВД (1937—1938). Уволен из НКВД 11 января 1938 года. Арестован 22 января 1938 года. Включён в расстрельный список «Москва-центр» от 19 апреля 1938 года, подписанный Сталиным, Молотовым, Кагановичем и Ждановым. 22 апреля 1938 года приговорён к ВМН. Расстрелян.

Включён СБУ в список организаторов Голодомора.

Комментарий. Григорий Котовский убит в 1925 году. По мнению его сына, не без участия Троцкого - Троцкий был силён.

В 1925 году убит Сергей Есенин. Многие либеральные историки отводят в сторону все подозрения в отношении Троцкого, мол, Троцкий был к тому времени достаточно слаб.

Налицо подвох со стороны Господ Либеральных Историков (ГЛИСТов)