Макаревича Алексея Сергеевича (на Форуме aka Лемурий).

Здесь найдете комментарии ко всем "темным местам" "Слова".

Если заметите неточности, спорные моменты или интересные дополнения просьба написать о них в тему:

Переводы "Слова о полку Игореве" (обсуждение)-3

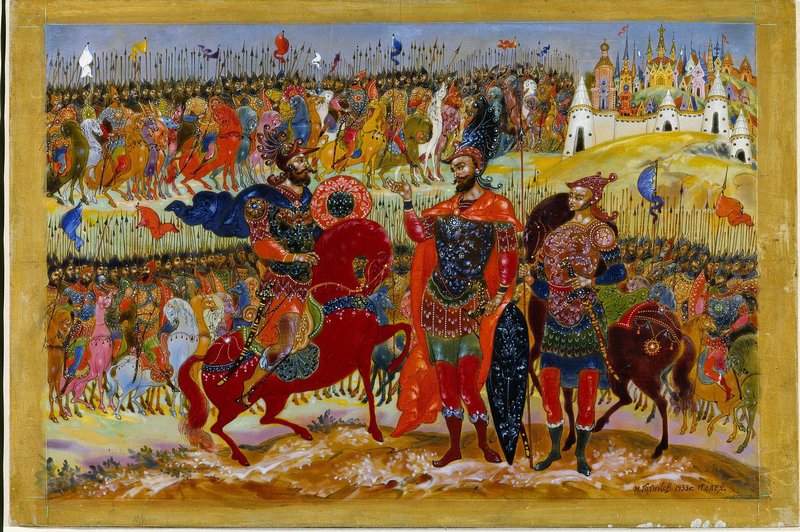

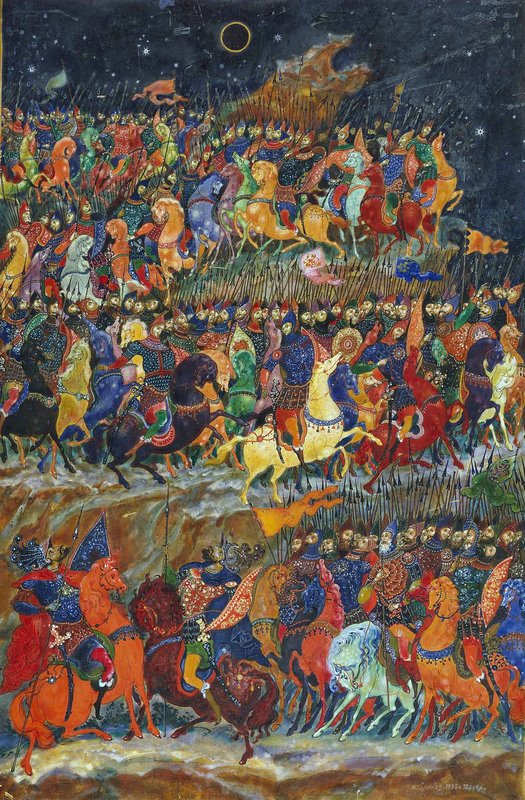

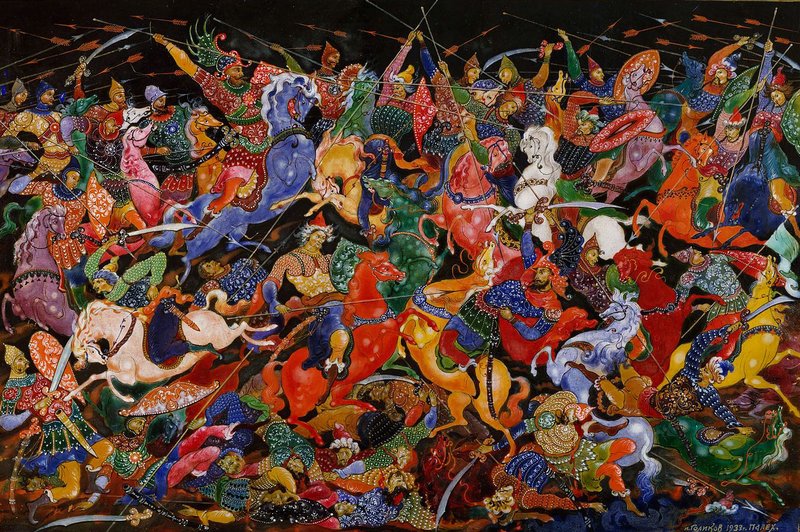

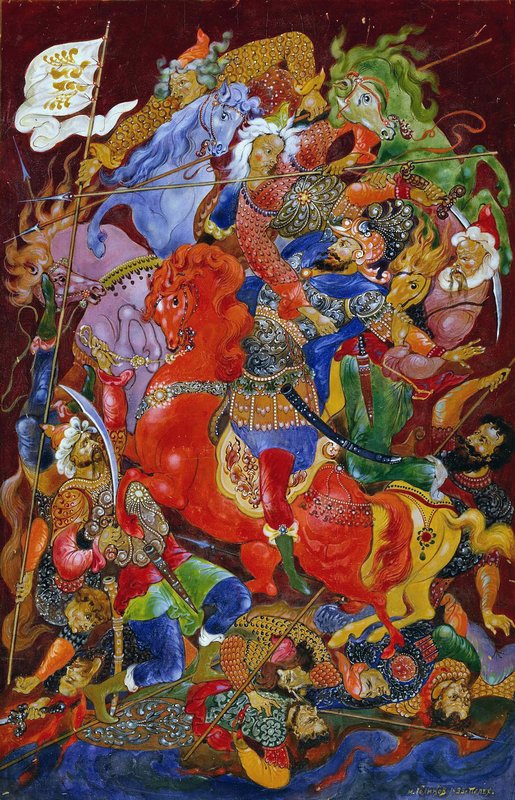

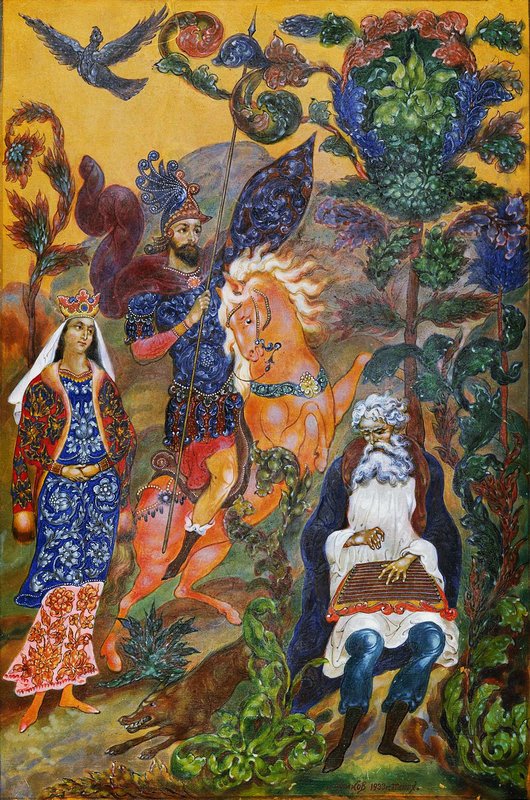

"Боян". Палех. Оформление издания "Слова о Полку Игореве", 1934 (автор Голиков И.И.)

1 Не лѣпо ли ны бяшетъ, братіе, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстій о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича?

2 Начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышленію Бояню!

3 Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы.

4 Помняшеть бо речь първыхъ временъ усобіцѣ, тогда пущашеть соколовь на стадо лебедѣй, который дотечаше, та преди пѣсь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскыми, красному Романови Святъславличю.

5 Боянъ же, братіе, не і̃ соколовь на стадо лебедѣй пущаше, нъ своя вѣщіа пръсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху.

6 Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря, иже истягну умь крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ,

7 наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половѣцькую за землю Руськую.

---------------

1. Не лепо ли нам было, братья, начать старыми словами героических повестей* о полку Игоревом, Игоря Святославича?

2. Начаться же этой песне по былинам* сего времени, а не по замышлению Бояна!

3. Боян же вещий, еже кому хотел песнь воспеть, то растекался мыслию по древу*, серым волком по земле, сизым орлом под облаками.

4. Как вспоминал сказания времен первых усобиц, пускал "соколов" на "стадо лебедей": которую ["сокол"] настигал, та ["лебедь"] прежде песнь и пела - старому Ярославу, храброму Мстиславу, еже зарезал Редедю пред полками касожскими, красному Роману Святославичу*.

5. Боян же, братья, не 10 соколов на стадо лебедей пускал, но свои вещие персты на живые струны* воскладал, они же сами князьям славу рокотали.

6. Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря, который вытянул замысел cилою своею и отточил сердце свое мужеством*,

7. наполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую.

--------

* Бяшетъ...начяти старыми словесы трудныхъ повѣстій - с первой же строки сталкиваемся с неточностью большинства переводов, начиная с первого издания:

"Приятно нам, братцы, начать древним слогом прискорбную повесть о походе Игоря..."(перевод изд.1800г)

Так можно переводить, если бы мы имели дело с глаголом в сослагательном наклонении или как построено предложение в призыве Мстислава Изяславича:

"А лѣпо ны бъıло братье възряче на Божию помочи и на молитву святоѣ Богородици поискати отець своих и дѣд своих пути и своей чести..." (Ипат.1170)

Меж тем простой синтаксический анализ первого предложения показывает, что время составного глагольного сказуемого "бяшетъ начяти" определяет форма глагола "быти"- "бяшеть", которая стоит в имперфекте 3 л. ед. числа, а это форма прошедшего времени, которая в сочетании с глаголом в инфинитиве также даёт уже состоявшееся событие:

- "... и тако стояху межи собою ако аже Изяславлимъ сторожемъ зрѣти бяшеть [смотрели] на Галичьскии огнѣ, а Галичьскимъ сторожемъ зрѣти бяше на Изяславли огни..." (Ипат.1150)

---

"...бѣ бо исхитрилъ Изяславъ лодьи дивно: бѣша бо в нихъ гребци невидимо токмо весла видити, а члвкъ бяшеть не видити [не было видно]..." (Ипат.1151)

---

"...и тако совокупившеся вси князи Рускиѣ, поидоша по Днѣпру, не лзѣ бо бяшеть индѣ ити [нельзя было идти] бѣ бо снѣгъ великъ..."(Ипат. 1187)

- ТРУДНЫХЪ. Повести, в которых описывались важные, или героические события, именовались на древней нашей Руси - трудными; позднее их стали называть Умилительными, или Умильными (Г. Максимовичъ) см. II, пр. 236

(Дубенский Д.Н. "Слово о плъку Игореве...", М., 1844, с.4)

О том, что СПИ написано после летописных рассказов о полке Игореве, представленных в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, читайте:

Соколова Л.В. Политическое и дидактическое осмысление событий 1185 г. в летописях и в «Слове о полку Игореве»//ТОДРЛ, Т.57, СПб. 2006, С. 91-102

А также: Демкова Н.С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве» // Д е м к о в а Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники: Сб. статей. СПб., 1997. С. 47

Летописание XI-XII века на Руси вела монашеская братия. Употребляя местоимение "мы" в дат. пад. "ны", Автор СПИ с первых же строк причисляет себя к клирикам, имеющих отношение к летописанию, а Бояна (не по замышленію Бояню) к основателям школы русского летописания.

* Боян - подробно в теме Боян из "Слова о полку Игореве". Кто он?

День памяти болгарского князя-мученика Бояна отмечается в один день с Преподобным Иларионом (28 МАРТА по старому стилю - 10 апреля по новому стилю).

По убедительной версии М. Д. Присёлкова ( cм. "ОЧЕРКИ по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв." (1913), Спб., 2003, § 61) первый митрополит из русинов Иларион Киевский принял схиму и стал Великим Никоном, позднейшим редактором Древнейшего Киевского Свода 1039 г. в редакции 1073 г.

Запись Бояном в "трудные повести" временных лет преданий - "речь първыхъ временъ усобіцѣ" - лишь подтверждает эту версию:

§231. Личность Никона тесно связана, таким образом, с летописью, составленною в Печерском монастыре; мы признаем это естественным, как только допустим, что составление этой летописи падало на начало семидесятых годов XI столетия, когда Никон жил в Феодосиевом монастыре, распростившись с основанною им в Тмуторокане обителью. Из Жития Феодосия известно, что Никон, как старейший пользовался большим влиянием в монастыре; ему Феодосий поручал братию, когда отлучался из монастыря; Никон был человек книжный; тогда как Феодосий поучал братию "духовными словесы", великий Никон говорил поучения братии из книг ("ис кънигъ почитающе"); он занимался переплетным делом, что также требовало известной книжности и грамотности. Трудно сомневаться в том, чтобы летописный труд, предпринятый святой обителью, не стал под непосредственное заведование Никона. Никон мог сделаться главным редактором летописи; ему же мы вправе приписать некоторые вставки, сделанные в переписанный им, или под его наблюдением, Древн. летописный свод, который лег в основание дальнейшего летописания Печерского монастыря. Перечислим эти вставки.

§232 Под 6530 (1022) мы читаем в Повести вр.л. (Нач. своде) рассказ об единоборстве Мстислава Тмутороканского с Касожским князем Редедей; рассказ основан на местном тмутороканском предании, связавшем это событие - победу Мстислава над Касогами - с построением Мстиславом по обету в Тмуторокане храма св. Богородицы. "И пришедъ Тмутороканю, заложи церковь святыя Богородица и созда ю, яже стоить и до сего дне Тьмуторокани" - так заканчивается рассказ, обличая своим окончанием знакомство автора с этим отдаленным городом....

-------

А. А. Шахматов "Разыскания о русских летописях" (1908) М., 2001, с.304

Позже правильность этой версии подтвердится "осмысленной припевкой".

* Растѣкашется мыслію по древу - "древо" здесь не природное, а метафорическое. До введения Студийского богослужебного устава (60-е гг. XI в.) и новых правил оформления богослужебных канонов в гимнографии пользовались образцами (τρόπος) составления кондаков (κόντάκιον от κόνταζ — "копье" или древо, на которую наматывали свиток пергамента).

По τρόπος (образцу) построения кондака (κόνταζ - копьё или древо) каждый гимнограф мысленно рыскал, свивая краестрочия тропарей (слав) с обеих сторон (обаполы), чтобы получить акростих "краегранесие".

Подробно в теме: Мысленное древо Бояна

* Красному Романови Святъславличю - с 1073 г. Никон возвращается в Тмуторокань, где с 1068 г. княжит "красный Роман Святославлич" (убит половцами 2.08.1079)

* Не 10 соколовь на стадо лебедѣй пущаше, нъ своя вѣщіа пръсты на живая струны въскладаше - каждый из 10-ти "перстов-соколов" Бояна настигал "струну-лебедь", т.е. речь идет не об обычных 5-6 струнных гуслях, а о десятиструнном инструменте, каким были гусли-псалтирь, для исполнения богослужебных песен.

Хвалите Его да псалтиря: псалтирью Господней является язык человека. Хвалите Его в цитре: под цитрой разуметь нужно уста, возбужденные как бы неким плектром Духом Святым. Хвалите Его с тимпаном и ликами: под тимпаном Он разумеет церковь, которая при звуках натянутой на барабан кожи воображает Воскресение мёртвых. Хвалите Его на струнах и органе: органом называет Он наше тело, а струны суть телесные нервы, собой посредствующие гармоническое его настроение; будучи трогаемо Духом Святым, наше тело издает звуки человеческого голоса. Хвалите Его на звучных кимвалах: кимвал - это язык во рту, ударяющий в уста. Потому сей Дух Святой взывает к человечеству: Все дышащее да хвалит Господа (Пс. 130:3-6)...

Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири . Пойте Ему новую песнь (Пс. 32:1-2). Но под десятиструнной псалтирью разумеет он не Логоса ли, не Иисуса ли ? Он, ведь, символически обозначается через десятиричное число.

-------------

Климент Александрийский. ПЕДАГОГ кн.2, гл.4

Инициал "Д" с изображением Давида-псалмотворца, играющего на шлемовидных гуслях-псалтырь.

Новгородский Служебник XIV в

Об особенностях десятиструнных гуслей-псалтырь см. В.И. Поветкин Загадка гуслей-псалтыря.

Подробно в теме: На каком музыкальном инструменте играл Боян?

* Истягну умь крѣпостію своею, поостри сердца своего мужествомъ

Утолстившееся, притупленное от долгого употребления лезвее стального орудия (топора, косы) кузнец разогревает на огне и отковывает тоньше - оттягивает (совр. технический термин), вытягивает, а затем оттачивает на бруске. Здесь - образ из кузнечного дела, и оба глагола "истягнути - поострити", без насилия на их основным значением, выступают в профессионально-реалистическом смысле. Этот излюбленный технический образ у автора встречается и в других местах: "Олегъ мечемъ крамолу коваше", "Начяша князи ... сами на себѣ крамолу ковати", "князи сами на себе крамолу коваху", "храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена".

---------

Тиунов И. Д. Несколько замечаний к "Слову о полку Игореве"// "Слово о полку Игореве". Сборник исследований и статей под ред. В.П. Адриановой-Перетц, М.— Л., 1950 г., с. 196

Несмотря на метафору "ремонта затупившегося оружия", здесь "похвала" Игорю не панегирическая, а "изнаночная":

"Растянул ум" "крѣпостію своею" "крѣпостію своею", а "утолстившееся" сердце (аналог ковки притупившегося оружия) только "поостил" мужеством.