Akrit писал(а):Analogopotom писал(а):– вступили в контакт с «народами моря», так как вооружить подобными мечами целый отряд, и надо думать, обучить владеть ими, (в то время как в Египте и Ханаане рубящим оружием был хопеш

В битве 11-го года правления Рамсеса III, его воины собрали на поле боя "богатый урожай" таких мечей, по Брэстеду это 9109 бронзовых мечей, так что ко времени XX династии, такой меч был ни диковинкой для ливийских воинов.

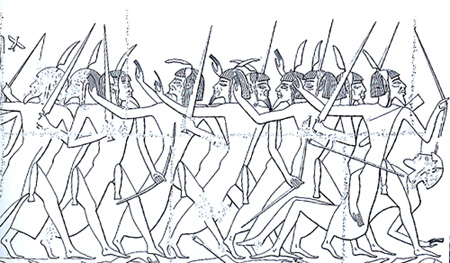

Для ливийцев мечи были предметами импорта. Не ливийское это оружие. А тот факт, что в Мединет-Абу изображен целый отряд ливийцев, вооруженных мечами эгейского типа, объясняется тем, что как раз в этот период (начиная с правления Мернептаха, или даже Рамсеса 2-го) в Северную Африку начинают мигрировать «народы моря».

Надпись о военной компании 5-го года правления Рамсеса 3, свидетельствует, что ливийцы выступили против Египта в коалиции с «plst» и «skl», детерминированными как народы (мужчины и женщины).

А у «plst», бесспорно, основным вооружением были мечи.

Пелесет и шерден

Однако, полагаю(и не только я), что число трофейных мечей сильно преувеличено. Во-первых, древние государства, а города-государства тем более, физически не могли выставлять многотысячные армии, в виду не многочисленности своего населения. Экипировка и вооружение армии, вообще, отдельный разговор. Во-вторых, меч – оружие профессионального война (даже не охотника) понятно, что ни простой пахарь, ни скотовод, даже если где украл меч, или подобрал, не мог с ним управляться.

Если взять коэффициент мобилизационных возможностей, допустим 5% (хотя это очень много, и все это профессиональные(!) воины), и посчитать численность народов, которые выставили против Египта 9 тыс. мечей, то получится – что-то около 2-млн. Примерно столько же человек, сколько проживало в Египте в период Рамсесидов. Причем часть этих народов - кочевые, где рождаемость, по сравнению с земледельческим Египтом, значительно ниже. И плюс ко всему они понесли боевые потери в предыдущих военных компаниях. А еще же в войне участвовали лучники и копейщики.

Тоже самое относится к числу убитых врагов, которых считали по отрубленным кистям рук.

Понятно желание фараона прославиться на века, представить триумф более грандиозным и превзойти предшественников, но 38 000 убитых врагов, в течении только одной первой ливийской компании (5 года), по сравнению с убитыми 9300 врагами Мернептаха, так же воевавшего с ливийцами – это явно «художественный свист».

Да если бы Рамсес столько народу помолотил на 5 году, то в 11 ему не с кем было бы воевать. Тем не менее, в 11 году ливийские племена вторгаются в западную часть Дельты. Мешвеши, по египетским свидетельствам потеряли убитыми более 2-х тысячи.

Рамсес, устраняя угрозу на западной границе, таким образом, завершает дело начатое Мернептахом. На этот факт указывают, упомянутые в надписи имена двух ливийских вождей - Деда и его сына Марайи, с которыми сражался Мернептах, и которых при Рамсесе 3 давно не было в живых.

«Ребу» (либу) и «сепед», как свидетельствует надпись из Мединет-Абу, Рамсес устраивает геноцид: ««Ребу и Сепед уничтожены, нет семени их; их матери и жены повешены среди них, не произойдут дети их».

Оговорюсь, несмотря на цитату, я придерживаюсь мнения, что термин «ребу» имеет египетское происхождение, покуда не представлена убедительная версия, доказывающая обратное.

В свидетельствах, относящихся к компании 11 года, есть пара противоречий. Несмотря на якобы полный разгром ливийцев, угроза западным рубежам Египта остается - по археологическим данным Рамсес укрепляет приграничные города.

Взятые в плен ливийцы - 2 052 мужчин и 588 женщин – были поселены в приграничных крепостях «для несения военной службы», и если «ребу» и «сепед» были уничтожены, то остаются непримиримые враги Египта – мешвеши.

Akrit писал(а):Analogopotom писал(а):PS. «Либу» (ребу) – так египтяне называли Ливию и ливийцев. «Машваша» – самоназвание.

Не готов вступать в дискуссию по этому поводу, но в надписях про битву 5-го года, упомянуто по-моему отдельно три племени ребу, мешвеш и бекен.

Пока такое вот мнение лингвиста о «Ребу», но требует уточнения у более узких специалистов, работающих с египетскими текстами:

В Египетских источниках общие термины:

Ливия - THnw, Rbw, tA (n) TmHw, xAst TmHw

Ливийцы - rbw (rb, rbj), THnwyw, pywd, Tktn

Про этимологию «rbw (rb, rbj)» довольно сложно уверенно утверждать что-либо. А «темеху» (темху) и техену – переданы в транлитерации 18-20 династий, шире – Нового царства. До этого этнонимы произносились, вероятно, как «чимх» (от Kimhu – возможно, «черные», по цвету волос, кожи или еще чему) и чихну (от Kih[aw]nu – «светлые», светловолосые, светлокожие или еще как).

Идентификация этнонимов и топонимов, предположительно относящихся к ливийцам, в египетских источниках, и соотнесение их с более поздними, античными, римскими и арабскими, и современными этнонимами и топонимами, практически невозможна.

По «мешвеш» есть правдоподобная версия.

Милитарев А.Ю.

Глазами лингвиста: Гарамантида в контексте североафриканской истории

http://rec.gerodot.ru/livia/07_militarev.htmНа самом деле, imaziγәan - самоназвание берберов (и его варианты у южных берберов - туарегов) - не переводится ни как "люди", ни как "свободные". Термин этот существует не менее 2,5 тысячелетия - он довольно надежно идентифицируется с Màksyes Геродота и Màzikes, Mazices других античных источников и действительно, как предполагает Ю. К. Поплинский, сопоставим с этнонимом mšwš "ливиец" египетских текстов XIX и XX династий (второе š здесь может передавать ḫ, как это часто происходит в египетском языке этого периода, т. е. mšwš<*mšwḫ; - ḫ соответствует здесь ливио-берберскому у), обозначая одно из ливийских племен и ничего более. Самая правдоподобная этимология для amaziγ, мн. ч. imaziyan, была предложена Т. Сарнелли: он реконструировал его как прилагательное "красный" с обычным префиксом m- из общеберберского глагола *i-zwaγ "быть красным". Название народа по цвету (волос, кожи или традиционной одежды) - явление не уникальное16.

УЗнаю что-нибудь новое - сообщу.