Черниговский змеевик (гривна Мономаха)

Вопрос, казалось бы, "простой": чей образ изображен в виде многоголовой гидры?

Варианты ответов: 1) Борис Александрович Рыбаков:

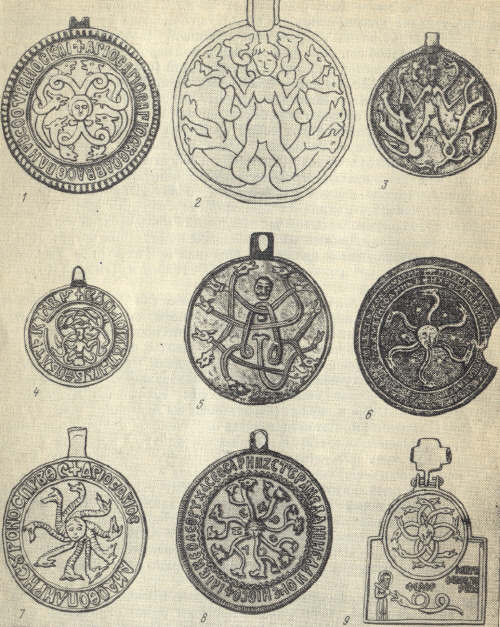

Прекрасным примером христианско-языческого двоеверия являются

известные амулеты-змеевики, носившиеся на груди поверх одежды. Они

встречены только в больших городах и, несомненно, связаны с

княжеско-боярскими кругами, так как делались не только из меди, но

и из серебра и из золота (Чернигов, Белгород, Смоленск). Дата их

очень расплывчата: появляясь в XI -- XII вв., змеевики продолжают

бытовать вплоть до XV -- XVI вв. Нередко в позднее время они

копировали механически более ранние образцы, что свидетельствует о

том, что этот вид амулетов высоко ценился.

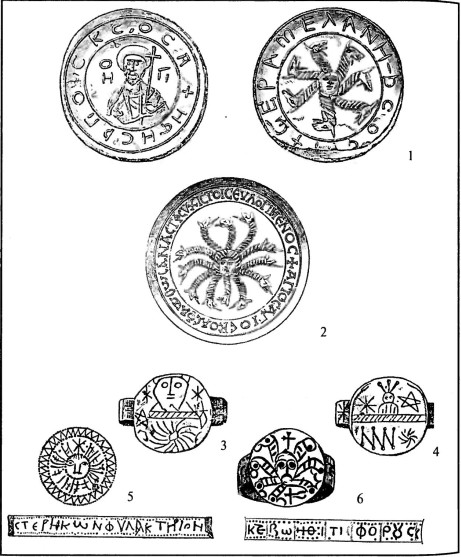

Исходная форма идет из Византии, так как на змеевиках

преобладают греческие надписи с заклинанием от черной немочи

("истеры"), переводимой на тогдашний русский язык словом ДЪН --

"нутро", "внутренность", "утроба". На лицевой стороне обычно

изображался тот или иной христианский сюжет: Михаил архангел,

богородица, Федор Стратилат, змееборец Федор Тирон, Борис и Глеб,

целители Козьма и Дамиан, крещение, распятие и др. Вокруг

христианских изображений по внешней окружности змеевика идет надпись

(обычно греческая с аббревиатурами), в русском варианте выглядящая

так: СТЪ СТЪ СТЪ ГЬ САВАОФ ИСПОЛНЬ НБО И ЗЕМЛЯ СЛАВ ТВО, то есть:

"Свят, свят, свят господь Саваоф; исполнены небо и земля славы

твоей!" 171 Центральное изображение того или иного христианского

персонажа оказывалось вторичным по отношению к такой всеобъемлющей

надписи. Изображенный в центре святой был или только целителем или

борцом со злом, олицетворенным в виде змея, или мог содействовать

только победе в бою, а круговая надпись была прямо обращена к

повелителю всего необъятного макрокосма. Лицевая сторона была вполне

благопристойно-христианской и особого интереса (кроме некоторых

деталей символической орнаментики) для нас не представляет.

171 Орлов А. С. Амулеты "змеевики" Исторического музея. --

Отчет Гос. Ист. музея за 1916-1925 гг. М, 1926, с. 32.

Значительно интереснее оборотная сторона змеевиков,

прилегавшая к груди владельца и невидимая для окружающих. Здесь

господствуют два восходящих к античности сюжета: отрубленная голова

горгоны Медузы со змеями, вырастающими из нее, и змееногая

прародительница скифов, тоже окруженная змеями. Голова Медузы как

апотропей заимствована из очень древнего мифа о подвигах Персея,

отрубившего наводящую ужас голову этого чудища и пугавшего мертвой

головой своих врагов. В скифском искусстве охраняющий, магический

характер изображения головы Медузы очень выразительно представлен на

заклинательной чаше-омфалосе IV в. до н. э. из Куль-Обы (Керчь).

Центр орнаментированной выпуклой стороны занимает углубление ("пуп"

-- "омфалос", центр земли) ; вокруг него идет кольцо с дельфинами и

рыбами, возможно, символизирующее мировой океан. Внешняя окружность

чаши занята 12 изображениями головы Медузы, над которыми в местах

соприкосновения голов размещены еще 12. Все 24 головы, обращенные во

вне, образуют сплошное защитное кольцо со всех сторон. В промежутках

между головами чудовища вычеканены 24 головы длиннобородых старцев

в особых шапках; по сторонам каждой изображено 6 клыкастых кабаньих

рыл; всего на чаше 144 кабаньих головы. Между "морем" и головами

горгон размещены символы Геракла: палица и львиная морда 172. Общий

смысл этой заклинательной чаши ясен: "Да отступит зло от земли и

моря повсеместно!" Старцы, возможно, жрецы, обеспечивающие

довольство, символизируемое свиньями. О существовании каких-то

отголосков мифа о Персее в древней Руси свидетельствует наличие в

русской "Александрии" рассказа о подвигах Александра, будто бы

отрубившего устрашающую голову "Горгонии".

172 Gold der Skythen ans der Leningrader Eremitage. Munchen,

1984, t. 119-120.

Второй вариант, встречаемый на исподней стороне русских

змеевиков, -- змееногая богиня -- прямо связан со скифской легендой

о происхождении скифов (кочевых) от Геракла и змееногой богини. Он

тоже хорошо представлен в искусстве царских скифов и, в отличие от

мифа о Персее, может считаться скифской спецификой.

Рассмотрим в качестве примера самый знаменитый из

древнерусских змеевиков -- так называемую "черниговскую гривну".

Этот огромный золотой змеевик принадлежал, по-видимому, Владимиру

Мономаху; он был утерян князем во время охоты на речке Беловосе под

Черниговом, где Мономах княжил с 1076/78 по 1094 г. Эти годы дают

дату змеевика. На лицевой стороне в центре дано изображение

архангела Михаила (покровителя Киева), далее идет кольцевая

греческая надпись "Свят, свят, свят...", затем изображена кольцевая

волнистая линия (мировой океан?), а по внешнему краю даны символы

растительной силы ("крины"), обращенные вовне: "Пусть все вокруг

растет и процветает!" Оборотная сторона содержит обычную надпись

заклинания от "истеры" -- дъны и вторую надпись: Г[оспод]И, ПОМОЗИ

РАБУ СВОЕМУ ВИСИЛИЮ. АМИН. Василий - крестное имя Владимира

Мономаха. Сердцевина оборотной стороны змеевика занята сложной

композицией из десяти драконо-змей, окружающих фигуру, у которой

"верхняя часть туловища была женской, а нижняя -- змеиной" (Геродот,

IV-9). Руки и ноги у фигуры на змеевике переходили в змеиные извивы,

завершающиеся драконьими головами. У девы-змеи обозначены груди и

живот, что полностью исключает предположение об отрубленной голове

горгоны 173. Змееногая богиня считалась прародительницей

скифов-кочевников. Протянуть прямую линию связи от

"волхвов-хранильников" Киевской Руси к далеким скифам (не предкам

славян) затруднительно. К сожалению, нам очень мало известно о

византийских филактериях IX -- XI вв. со змеиными композициями.

Создается впечатление, что подобные композиции (голова со змеями и

дева-змея) на территории Руси встречаются чаще, чем в греческих

землях. Возможно, что восприятие античного мифа и скифской

мифологической традиции происходило при посредстве греческого и

славянского населения дунайско-днестровского угла "Русского моря".

Змеевики XI -- XIII вв. являются прекрасным примером русского

двоеверия, спокойно сочетавшего христианские изображения,

православную "трисвятую песнь" во славу Саваофа с античной

"Горгонией" и змееногой скифской Ехидной. Змеевики с их

антично-скифскими реминисценциями хорошо согласуются и с мифом об

Аиде и Персефоне, и с преданиями об Александре Македонском, пополняя

этот комплекс мифом о Персее и рассказом о днепровско-черноморской

змееногой деве.

Двоеверие являлось не просто результатом терпимости церкви к

языческим суевериям, оно было показателем дальнейшей исторической

жизни аристократического язычества, которое и после принятия

христианства развивалось, совершенствовалось, вырабатывало новые

тонкие методы соперничества с навязанной извне религией.

----

Рыбаков Б.А. Язычество в городском быту 11-13 веков// Язычество Древней Руси, Часть III, ГЛ.12

Сабазий,змеедерево и фаллическая герма.

Сабазий,змеедерево и фаллическая герма.