Тамара писал(а):"Мстиславову племени" в тексте "Слова" посвящен один абзац. О чем дискутируем?

Да ну?

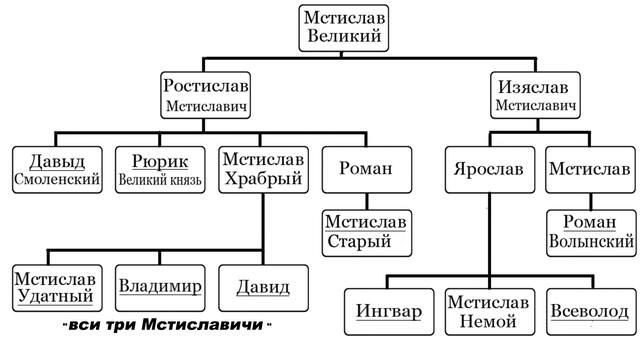

1. Все обращения в СПИ с призывом загородить полю ворота ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к князьям "Мстиславова племени" и их основным союзникам (Всеволоду Большое Гнездо и Ярославу Осмомыслу), причём в порядке родословного древа:

2. В пример им поставлен их предок Изяслав Мстиславич, последователь Василько - крестильное имя у Владимира Святого и Владимира Мономаха.

3. В конце СПИ главный герой приведен ни к церкви Ольговичей, ни к Святой Софии или Десятинной церкви, а к церкви Мстислава Великого.

"в лето 6639...заложил Мстислав церковь Святые Богородици Пирогощу" (Радз. 1131)

4. Мстиславичей склонить стяги и сложить мечи вредоносные как родного брата Святослава Ярослава Черниговского и всех полоцких родственников его жены Автор не призывает, а называет их "Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци!" - серафимами, высшей степенью в ангельской иерархии, охранителями Престола Господня.

5. Призыв Автора к защите именно "Русской земли" (= Киевской волости), которая с 1180 года ВСЯ принадлежала Рюрику - старшему князю "Мстиславова племени".

- "Название «Киевская земля» условное, оно не употреблялось в источниках, так как Киевская земля именовалась в древности «Русью» или Русской землёй. Отсюда, а не от мифической скандинавской Руси получила своё название и вся Русская земля.

Летописи упоминают в Киевской земле несколько десятков населённых мест, в том числе городов. Наиболее крупные города, за исключением Вручего (Овруча), стояли поблизости от Киева (Вышгород, Белгород, Василев, Канев). Они окружали столицу Древней Руси кольцом непрерывных укреплений..."

---

Тихомиров М.Н. Древнерусские города, М. 1956, С.285-286

Тамара писал(а):"Изнаночной похвалы" Святославу в тексте не вижу. Никакой "изнаночной похвалы" нет и в примере из Псалма.

К перечисленным пунктам добавлю постоянное напоминание в СПИ об усобице 1180-1181 Мстиславичей с Ольговичами, понятие "чести и славы", ирония по отношению к Ольговичам и описание потешного войска Ярослава Черниговского.

Тамара писал(а):Мнение Д.С.Лихачева о слове "хоти" можно почитать в любом его комментарии к тексту "Слова". Свою позицию он, по-моему, не пересматривал. Относительно выражения "в мытехъ" можно почитать у Даля. "Ловчая птица мытится" - значит "болеет, хворает". До периода зрелости она еще не дожила.

Мы какое произведение обсуждаем: русское по словарям Даля и Ожегова или древнерусское по словарю Срезневского? Если первое, то про такое не слышал, а если второе, то не у Даля примеры смотрите, а в "Повесте об Акире Премудром":

- "В. Л. Виноградова в своем содержательном лексикологическом пособии к „Слову“ напомнила давнеe свидетельство лексикографа Бурнашева: „Мыть. Линяние ловчих птиц. Мытчий кречет или ястреб, т.е. перелинявший, и по числу линяний означаетcя их возраст, напр. сокол двух мытей, трех мытей и т.д.“ Словарь Даля, I (1880°), 365, отмечает, что в отношении сокола мыть служит синонимом года...

Фраза о зрелом, матером соколе явно перешла в „Повесть об Акире“ из „Слова“. В последнем она неразлучно связана с предыдущей фразой (117.), которую последующая (118.) дополняет и объясняет: старому не диво помолодеть, и когда соколиное гнездо под угрозой, старый сокол помолодев разгонит налетчиков. Напротив, в ответе Акира премудрому царю Синографу, напуганному угрозами египетского фараона, вступительная фраза — въверзи на господа печаль свою, и тои тя препитает, не даст в вѣки молитвы праведнику — оставляет дальнейший афоризм о соколе трех мытей без всякого ключа к уразумению..."

---

Якобсон Р. О. Сокол в мытех//Јужно-словенски филолог. Београд, 1973. Књ. 30. С. 125—134