Истинная цель крестового похода 1095-1099 г.

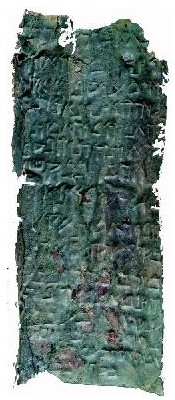

Вроде бы в медном свитке были координаты клада,без указания точки отсчета,да и список сокровищ другой.

- edvins

- Фукидид

- Сообщения: 2813

- Зарегистрирован: 28 фев 2006, 21:06

- Откуда: latvia

Последний магистр Готард Кетлер после распада Ливонского ордена управлял сразу двумя герцогствами - Курляндским и Пардаугавским. После того, как поляки отняли у него Пардаугаву с замками Мариенбург и Вильянди, за Кетлером осталось лишь золото Кулдиги. Герцог переселился в Елгаву, но вся семья осталась в Голдингене, охраняя сокровища. Умирая, Кетлер разделил герцогство между сыновьями. Восточную Курляндию (с Елгавой) он отдал старшему, Фердинанду, а Западную (с Кулдигой) - Вильгельму.

Именно в Кулдигском замке 26 октября 1610 года у Вильгельма родился сын Якоб, знаменитый впоследствии герцог Екаб.

Крестным отцом мальчика из Курляндии стал сам король Англии и Шотландии Иаков I! Возникает вопрос: с какой стати могущественному монарху опекать наследника захудалого герцогства? Ответ незатейлив: Вильгельм Курляндский постоянно снабжал короля деньгами (не тамплиерскими ли? примечание о тамплиерских деньгах не мое). Со временем долг достиг 1800 фунтов. Когда Екаб, будучи уже герцогом, потребовал возврата долга, в королевской казне не нашлось столько денег. Взамен Англия предложила остров Тобаго.

Невиданный расцвет хозяйства в Курляндском герцогстве, бесчисленные новые фабрики и мануфактуры, строительство флота не могут не наводить на вопрос об источниках финансирования. Конечно, в Европе бушевала Тридцатилетняя война и спрос на оружие был велик. Что герцог как гениальный хозяйственник несомненно использовал. Но любой бизнесмен скажет, что без гигантского стартового капитала преобразить целое государство в столь короткий срок нельзя. Что же послужило начальным капиталом?

Взлет второй

Историки до сих пор ломают головы над феноменом Курляндии. Есть даже такая теория: якобы герцог Екаб построил фальшивый маяк на Колке, приманивал идущие в Ригу корабли и конфисковал грузы.

С трудом верится в то, что на эти грузы и были построены 17 железоделательных заводов, 11 кузниц, 85 канатных дворов, десятки ткацких мастерских, смолокурен, лесопилок, бондарных и токарных мастерских. А бумажные мельницы? А спиртные, дубильные, стекольные, кирпичные и известковые мануфактуры? Курляндия производила свои обои, парчу и гобелены. Герцогский монетный двор чеканил деньги для всей Европы.

Герцог Екаб - наследник сокровищ тамплиеров?

Герцогский монетный двор чеканил деньги для всей Европы! Курляндский двор считался одним из самых блестящих в Европе. Его называли маленьким Версалем.

Крестным отцом мальчика из Курляндии стал сам король Англии и Шотландии Иаков I! Возникает вопрос: с какой стати могущественному монарху опекать наследника захудалого герцогства? Ответ незатейлив: Вильгельм Курляндский постоянно снабжал короля деньгами. Со временем долг достиг 1800 фунтов. Когда Екаб, будучи уже герцогом, потребовал возврата долга, в королевской казне не нашлось столько денег. Взамен Англия предложила остров Тобаго.

Да что там - строились новые города! Екаб соединил каналом реки Дрикса и Свете, обеспечив Елгаву питьевой водой высокого качества. Провел другой канал от Лиелупе до пролива у Слоки. Курляндские корабли возвращались из Западной Индии и с побережья Африки с богатейшим грузом. Маленькое герцогство превратилось в державу настолько могущественную, что Голландия и Англия посчитали за честь заключить с Екабом договор о нейтралитете.

(Рената Римша,тоже исследует историю Ливонии)

Именно в Кулдигском замке 26 октября 1610 года у Вильгельма родился сын Якоб, знаменитый впоследствии герцог Екаб.

Крестным отцом мальчика из Курляндии стал сам король Англии и Шотландии Иаков I! Возникает вопрос: с какой стати могущественному монарху опекать наследника захудалого герцогства? Ответ незатейлив: Вильгельм Курляндский постоянно снабжал короля деньгами (не тамплиерскими ли? примечание о тамплиерских деньгах не мое). Со временем долг достиг 1800 фунтов. Когда Екаб, будучи уже герцогом, потребовал возврата долга, в королевской казне не нашлось столько денег. Взамен Англия предложила остров Тобаго.

Невиданный расцвет хозяйства в Курляндском герцогстве, бесчисленные новые фабрики и мануфактуры, строительство флота не могут не наводить на вопрос об источниках финансирования. Конечно, в Европе бушевала Тридцатилетняя война и спрос на оружие был велик. Что герцог как гениальный хозяйственник несомненно использовал. Но любой бизнесмен скажет, что без гигантского стартового капитала преобразить целое государство в столь короткий срок нельзя. Что же послужило начальным капиталом?

Взлет второй

Историки до сих пор ломают головы над феноменом Курляндии. Есть даже такая теория: якобы герцог Екаб построил фальшивый маяк на Колке, приманивал идущие в Ригу корабли и конфисковал грузы.

С трудом верится в то, что на эти грузы и были построены 17 железоделательных заводов, 11 кузниц, 85 канатных дворов, десятки ткацких мастерских, смолокурен, лесопилок, бондарных и токарных мастерских. А бумажные мельницы? А спиртные, дубильные, стекольные, кирпичные и известковые мануфактуры? Курляндия производила свои обои, парчу и гобелены. Герцогский монетный двор чеканил деньги для всей Европы.

Герцог Екаб - наследник сокровищ тамплиеров?

Герцогский монетный двор чеканил деньги для всей Европы! Курляндский двор считался одним из самых блестящих в Европе. Его называли маленьким Версалем.

Крестным отцом мальчика из Курляндии стал сам король Англии и Шотландии Иаков I! Возникает вопрос: с какой стати могущественному монарху опекать наследника захудалого герцогства? Ответ незатейлив: Вильгельм Курляндский постоянно снабжал короля деньгами. Со временем долг достиг 1800 фунтов. Когда Екаб, будучи уже герцогом, потребовал возврата долга, в королевской казне не нашлось столько денег. Взамен Англия предложила остров Тобаго.

Да что там - строились новые города! Екаб соединил каналом реки Дрикса и Свете, обеспечив Елгаву питьевой водой высокого качества. Провел другой канал от Лиелупе до пролива у Слоки. Курляндские корабли возвращались из Западной Индии и с побережья Африки с богатейшим грузом. Маленькое герцогство превратилось в державу настолько могущественную, что Голландия и Англия посчитали за честь заключить с Екабом договор о нейтралитете.

(Рената Римша,тоже исследует историю Ливонии)

- edvins

- Фукидид

- Сообщения: 2813

- Зарегистрирован: 28 фев 2006, 21:06

- Откуда: latvia

Analogopotom писал(а):1. Лемурий, подозреваю, где бы мы не начали копать, в конце концов, чудесным образом окажемся в Монсегюре, или Ренн-ла-Шато, или в часовне в Рослине.

2. А теперь о том, откуда у тамплиеров взялись богатства.

М. Мельвиль «История Ордена Тамплиеров»

Впрочем, опыт и влияние ордена Храма были достаточно велики, его слава настолько широко известна, что король Альфонс I Арагонский оставил рыцарям треть своего королевства по завещанию, составленному при осаде Бургоса менее чем через четыре года после Собора в Труа (1131).

Капитул ордена предстает здесь высшим авторитетом. Но это не значит, что статья появилась много позднее Собора. Ибо весной, 19 марта 1128 г., Тереза Португальская36 отдала тамплиерам владение Сур на Мондего вместе с замком, преграждавшим южный путь из ее королевства.

Именно в Тулузе, между 1128 и 1132 гг., состоялась одна из первых публичных церемоний сбора средств в пользу тамплиеров. В некотором роде можно воссоздать ее по записи коллективных дарений, сделанных по этому случаю.46

3. Лемурий, если не секрет, Ваш офис занимает сколько кв. метров?

Отвечаю по-порядку:

1. А-га, значит всё-таки книгу читали до конца ( O Femina, velut Luna status variabilis... )

Зачем мне пересказывать книгу, которую за 25 лет прочитал и стар и млад

2. Всё что Вы привели относится к 1128 - 1131 году, когда на быстро растущие доходы тамлиеров уже смотрели с подозрением.

Хотя рыцари были учреждены девять лет назад, их было все еще девять [человек] 6. С этого времени их число стало расти, и их имущество начало преумножаться. Позднее, во времена Папы Евгения (Eugene) 7, как говорят, и рыцари, и их смиренные слуги, называемые сержантами, стали прикреплять кресты, сделанные из красной материи, к своим мантиям, дабы отличить себя от остальных. Они теперь умножились настолько, что в этом Ордене сегодня [насчитывается] 8 около 300 рыцарей, носящих белые мантии, в добавление к братиям, которые почти неисчислимы. Они, говорят, имеют огромные владения как здесь [в Палестине], так и за морем, так что сейчас нет в христианском мире провинции, которая бы не подарила вышеназванным братиям часть [своего] имущества. Сегодня, говорят, их богатства равны сокровищам королей. По причине того, что они имеют штаб-квартиру в королевском дворце, за Храмом Господним, как мы говорили ранее, они называются «Братство рыцарей Храма». 9 Хотя они поддерживали свои установления честно длительное время и исполняли свое призвание достаточно рассудительно, позднее, из-за пренебрежения смирением (которое известно как страж всех добродетелей и, поскольку находится на нижайшем месте, не может пасть), они отложились от патриарха Иерусалима, учредившего этот Орден, от которого они получили свои первые бенефиции, 10 и отказали ему в повиновении, которое их предшественники ему оказывали. Они также забирали десятину и начатки плодов из церквей Господних, посягнув на их владения, и сами сделались чрезвычайными смутьянами.

(ВИЛЬГЕЛЬМ (ГИЙОМ) ТИРСКИЙ "ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ В ЗАМОРСКИХ ЗЕМЛЯХ" )

А вот что пишут по этому поводу "наши авторы" :

В 1112 году цистерцианцы находятся на грани краха, но, благодаря своему

блестящему представителю, им снова улыбается фортуна. Действительно, в

последующие годы основываются новые аббатства, и в 1153 году их

насчитывается более трехсот, из которых шестьдесят девять были основаны

лично святым Бернаром. Этот новый и внезапный взлет ордена цистерцианцев

приходится на то самое время и происходит таким же образом, что и взлет

ордена Храма. Между ними существует бесспорная родственная связь - это Андре

де Монбар.

Теперь рассмотрим поближе эту непонятную совокупность событий. В 1104

году граф Шампанский едет в Святую Землю, после совещания с несколькими

сеньорами, один из которых находится в тесных отношениях с Андре де

Монбаром. В 1112 году племянник Монбара вступает в орден цистерцианцев, а в

1114 граф Шампанский совершает свое второе путешествие в Святую Землю,

намереваясь вступить в орден тамплиеров, основанный его собственным вассалом

Гуго де Пейном и Андре де Монбаром. Как свидетельствует письмо епископа

Шартрского, орден к тому времени уже существовал или его вот-вот должны были

создать.

В 1115 году, то есть чуть меньше года спустя, граф Шампанский

возвращается в Европу и дарит святому Бернару землю, на которой тот возводит

аббатство Клерво. В последующие годы оба ордена - цистерцианцы и тамплиеры,

орден святого Бернара и орден его дяди Андре де Монбара - переживают во всех

возможных сферах жизни резкий взлет, активную деятельность и исключительную

удачу.

.....

В 1115 году деньги рекой текут в Европу и в сундуки цистерцианцев, которые

под предводительством святого Бернара и благодаря их снова прочному

положению поддерживают новый орден тамплиеров и создают ему рекламу.

Под руководством святого Бернара цистерцианцы достигают известного

духовного влияния в Европе; под руководством Гуго де Пейна и Андре де

Монбара тамплиеры распространяют в Святой Земле военное и административное

влияние, которое вскоре охватит всю Европу. За этим необыкновенным расцветом

двух орденов все время стоит тень дяди и племянника, а рядом с ними - тень

их богатого и влиятельного покровителя Гуго Шампанского.

Смею Вам напомнить, что к многочисленной недвижимости тамплиеры владели ещё и большим запасом наличности, у них была услуга типа средневекового "WESTERN UNION" . Отдал скажем в Испании - получил в Англии, да и ссуды королям...

3. А по поводу офиса - Так понимаю, Вы хотели разместить своих пролетариев поближе к нетленным мощам их мирового вождя

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Вот ещё интересный момент у авторов:

В течение нескольких лет, которые последовали за

созданием ордена тамплиеров, Бертран де Бланшфор, примкнув к нему, принес в

дар свои земли в окрестностях Ренн-ле-Шато и Безю. Став великим магистром,

он в 1156 году вызывает команду шахтеров немецкого происхождения. Их тут же

подчинили строгой, почти военной дисциплине, запретив любой контакт с

местным населением. Для них создана специальная судейская коллегия,

"Немецкий суд", которой было поручено решать различные технические вопросы,

которые могли возникнуть. Их мнимая задача состоит в том, чтобы

разрабатывать золотые шахты, расположенные на склонах горы Бланшфор - шахты,

совершенно опустошенные римлянами почти тысячу лет тому назад.

В XVII веке инженерная комиссия произведет разведку минеральных

ресурсов региона и составит подробные отчеты. Именно тогда Сезар д'Аркон

перероет руины, оставленные после себя немецкими шахтерами, и сделает

категорическое заключение: никакие разработки на этой территории не велись.

Как видим, это для нас открытие исключительной важности.

Что же тогда делали немецкие шахтеры на горе Бланшфор? Здесь д'Аркон

колеблется: может быть, это результат распада или превращения металла; может

быть также, они рыли подземный ход или помещение, предназначенное для

кладовой. Следовательно, загадка остается неразгаданной, но, несмотря ни на

что, присутствие тамплиеров в окрестностях Ренн-ле-Шато в середине XII века

остается установленным фактом.

Нет ничего удивительного в том, что в 1285 году в нескольких километрах

от Безю было обнаружено важное командорство Кампань-сюр-Од...

Ай-Ай... "Проделки" Валтасара, пожелавшего пировать из священных сосудов, http://w3.vitebsk.by/religion/bible/B_dan5.htmполучаются детской шалостью по сравнению с такими "ПОДВИГАМИ" (переплавкой в наличность) ...

так к чему я это виду: Соньер мог получать деньги от своих почтовых абонентов (потомков "героев") просто путём элементарного ШАНТАЖА !!!

так к чему я это виду: Соньер мог получать деньги от своих почтовых абонентов (потомков "героев") просто путём элементарного ШАНТАЖА !!!

В течение нескольких лет, которые последовали за

созданием ордена тамплиеров, Бертран де Бланшфор, примкнув к нему, принес в

дар свои земли в окрестностях Ренн-ле-Шато и Безю. Став великим магистром,

он в 1156 году вызывает команду шахтеров немецкого происхождения. Их тут же

подчинили строгой, почти военной дисциплине, запретив любой контакт с

местным населением. Для них создана специальная судейская коллегия,

"Немецкий суд", которой было поручено решать различные технические вопросы,

которые могли возникнуть. Их мнимая задача состоит в том, чтобы

разрабатывать золотые шахты, расположенные на склонах горы Бланшфор - шахты,

совершенно опустошенные римлянами почти тысячу лет тому назад.

В XVII веке инженерная комиссия произведет разведку минеральных

ресурсов региона и составит подробные отчеты. Именно тогда Сезар д'Аркон

перероет руины, оставленные после себя немецкими шахтерами, и сделает

категорическое заключение: никакие разработки на этой территории не велись.

Как видим, это для нас открытие исключительной важности.

Что же тогда делали немецкие шахтеры на горе Бланшфор? Здесь д'Аркон

колеблется: может быть, это результат распада или превращения металла; может

быть также, они рыли подземный ход или помещение, предназначенное для

кладовой. Следовательно, загадка остается неразгаданной, но, несмотря ни на

что, присутствие тамплиеров в окрестностях Ренн-ле-Шато в середине XII века

остается установленным фактом.

Нет ничего удивительного в том, что в 1285 году в нескольких километрах

от Безю было обнаружено важное командорство Кампань-сюр-Од...

Ай-Ай... "Проделки" Валтасара, пожелавшего пировать из священных сосудов, http://w3.vitebsk.by/religion/bible/B_dan5.htmполучаются детской шалостью по сравнению с такими "ПОДВИГАМИ" (переплавкой в наличность) ...

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

edvins писал(а):Вроде бы в медном свитке были координаты клада,без указания точки отсчета,да и список сокровищ другой.

Да, нет... Ссылка, которую написал выше - правильная. А куда "ушло" выяснится после того - как выясним, кто получил...

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Что же тогда делали немецкие шахтеры на горе Бланшфор? Здесь д'Аркон колеблется: может быть, это результат распада или превращения металла; может быть также, они рыли подземный ход или помещение, предназначенное для кладовой. Следовательно, загадка остается неразгаданной, но, несмотря ни на что, присутствие тамплиеров в окрестностях Ренн-ле-Шато в середине XII века остается установленным фактом.

Нет ничего удивительного в том, что в 1285 году в нескольких километрах от Безю было обнаружено важное командорство Кампань-сюр-Од...

По одной из версий «немецкие шахтеры» были литейщиками.

И непонятно кем было обнаружено командорство Кампань-сюр-Од. Авторами книгами? Туману понапустили. Источники не указывают.

Раз уж мы добрались до Ренн-ле-Шато, то здесь основные версии о золотом кладе связывают с вестготами и катарами. Причем, по первой версии, золото Храма попало в Пиренеи из Рима.

В свое время вышла интересная книга Жерар де Сед «Проклятое сокровище Ренн-ле-Шато». Так в ней все это подробно рассказывается – история края, легенды, версии, кое-что о деятельности Соньера.

Карты, к сожалению, нет. Леурий, может найдете где-нибудь?

Gérard de Sède

LE TRÉSOR MAUDIT DERENNES-LE-CHÂTEAU

В Разе всегда бытовало множество различных преданий, которые как бы проливали неясный свет на богатое событиями прошлое края. С незапамятных времен влекли человека эти горы из-за того, что в их недрах таятся полудрагоценные камни и металлы. На протяжении многих веков наши прадеды добывали здесь из чрева Земли янтарь, агат, гагат, медь, свинец, железо, минерал, именуемый свинцовым блеском, никель, серу, селитру, серебро и золото. Рудные жилы в этом краю, и в частности в районе Ренн-ле-Бен и Ренн-ле-Шато, имеют определенную направленность, то есть особым образом сориентированы по отношению к магнитному меридиану. Стоит отметить, что Ренн-ле-Бен расположен как раз на меридиане Парижа, и сей факт не укрылся от внимания людей, породив немало домыслов и слухов, порой самых невероятных.

Помимо преданий, в коих говорится о спрятанных в окрестностях Ренн-ле-Шато несметных богатствах, бытуют в этих краях и поверья, объясняющие их происхождение.

По одной легенде, королева Бланка Кастильская, бежавшая из Парижа во время восстания «пастушков», нашла убежище в Разе, повелела выстроить замок Бланшфор и спрятала в его подземельях свои сокровища. Когда волнения улеглись, она якобы вернулась в столицу и доверила тайну золота своему сыну, Людовику Святому, а тот в свой черед рассказал о кладе своему наследнику, Филиппу Смелому. Увы, Филипп Смелый скончался столь внезапно, что не успел открыть важную семейную тайну Филиппу Красивому, и таким образом золото замка Бланшфор было утеряно.

По другой легенде, замок Бланшфор был назван так в честь посещения Бланки Французской, дочери Людовика Святого, которая будто бы спрятала свои сокровища где-то неподалеку.

Разумеется, сказания эти очень привлекательны из-за витающего над ними духа тайны, но Ее Величество История не позволяет нам верить в них. Заложенный еще, вероятно, во времена владычества вестготов, замок Бланшфор в XII веке был ставкой в ожесточенной игре. Бенедиктинцы из аббатства в Алле оспаривали у его хозяина, Бернара де Бланшфора, права на владение замком. В спор вмешался Папа Каликст II и разрешил его в 1119 году в пользу монахов. Но Бернар де Бланшфор был человеком решительным, он взялся за оружие и воевал с бенедиктинцами в течение 11 лет, в конце концов вынудив Папу уступить. В 1210 году во время похода против альбигойцев замок Бланшфор был захвачен французскими баронами, разрушен до основания и уже больше не восстанавливался (В 1238 году «люди из Бланшфора» платили талью всего лишь в один соль и были приписаны сборщиками налогов к Кустассе, владению Пьера де Вуазена, пожалованного ему грамотой Людовика VIII. А это значит, что к тому времени уже не было ни замка, ни даже деревни.). Таким образом ни Бланка Кастильская, которая в ту пору была ребенком, ни тем более еще не родившаяся Бланка Французская, не могли осчастливить эти места своим присутствием. Придется нам смириться с тем непреложным фактом, что между двумя Бланками и замком Бланшфор не существует никакой связи, а есть только поэтическая аналогия в названии замка и именах королев.

Золото Разе — отнюдь не миф. Существование рудников, где добывали золото и серебро, зафиксировано в 1633 году Кателем, советником парламента Тулузы, в его «Записках по истории Лангедока». В следующем веке, в 1734 году, Ламуаньон де Боваль, интендант Лангедока, писал:

«У римлян были в этих горах многочисленные рудники, где добывали золото. До сих пор в скалах видны следы грандиозных работ и зияют ходы, ведущие в глубь недр. Но то ли потому, что жилы иссякли, то ли потому, что утрачено искусство находить руды драгоценных металлов, то ли потому, что жилы залегают очень глубоко, теперь никто и не думает заняться поисками земных сокровищ».

В 1775 году в капитальном труде под названием «Подлинная история провинции Лангедок» Женсанн отметил:

«Неподалеку от этих мест было множество разработок, где добывали медь, свинец и серебро, в особенности в горах Карду и Роконегро, но все рудники теперь закрыты и заброшены, и только по уцелевшим руинам мы смогли определить, сколько же действовало здесь рудников. Точно в таком же состоянии находится и рудник, где добывали золото и серебро, на склоне горы Бланшфор, в четверти лье от Ренн-ле-Бен».

Наконец, в 1800 году префект Барант в «Очерке о департаменте Од, предназначенном для министра внутренних дел» писал о наличии «двух месторождений серебра, меди и свинца в горах Карду и Роконегро, на северо-востоке от Ренн-ле-Бен, а также двух месторождений золота и серебра в 800—900 туазах к северо-востоку от деревни Ренн-ле-Бен, на склоне горы Бланшфор».

Мы решили проверить правильность этих утверждений и обнаружили, что золотоносная жила, идущая с юга на север и достигающая 50 метров в длину, отмечена на 625—626-й делянках земельного кадастра. Правда, когда-то эта жила начиналась на середине 633-й делянки. Но если верить сведениям Кателя, все рудники в этом краю иссякли и были заброшены еще в начале XVII века; это объясняет тот факт, что все попытки возобновить разработки, предпринимавшиеся вплоть до конца прошлого века, потерпели неудачу.

А теперь обратим наш взор в глубь веков. Как известно, 24 августа 410 года король вестготов Аларих взял Рим, подверг его разграблению и захватил огромную добычу, в том числе и сокровища Иерусалимского храма, разоренного в свою очередь войсками императора Тита Флавия Веспасиана в 70-м году нашей эры.

При возведении Иерусалимского храма библейский царь Соломон истратил около 500 тонн золота и серебра. Внутри находились святыни: ковчег завета с золотой крышкой, золотой жертвенник, золотые столы с хлебами предложения, золотые чаши и золотой семисвечник, сделанные по точным инструкциям самого Яхве. В Иерусалимском храме хранились также дары, принесенные представителями различных племен, и из этой сокровищницы можно было черпать в тех случаях, когда государству грозила опасность. Слава о богатстве Иерусалимского храма распространилась по всему свету, вследствие чего его довольно часто грабили, но святыни всегда оставались в неприкосновенности, так как их прятали в надежных тайниках. Храм был разрушен Навуходоносором, вновь восстановлен в прежнем виде Ездрой, затем увеличен и еще более щедро украшен Иродом Великим и Иродом Агриппой в период с 20 по 64 годы нашей эры. Храм обрел былое великолепие... но Иерусалим был взят Титом Флавием Веспасианом. Иудей Иосиф Флавий сравнивал Иерусалимский храм с «солнцем, всходившим над заснеженной вершиной горы». Венчавшая белоснежные стены крыша была утыкана тысячами и тысячами позолоченных иголок; это было сделано для того, чтобы птицы не садились на крышу. Тит не смог помешать своим солдатам поджечь храм, но успел захватить и вывезти несметные сокровища. О величине доставшегося римскому императору богатства можно судить хотя бы по тому, что, когда Тит пустил часть денег в оборот, рынок золота в Сирии моментально рухнул, настолько обесценился драгоценный металл. Этот факт должен был бы заставить крепко задуматься тех, кто утверждает, что при чтении в Библии глав, посвященных описанию роскоши Иерусалимского храма, надо, мол, делать скидку на склонность жителей Востока к преувеличению.

Тит Флавий Веспасиан продал лишь часть золотых слитков и плиток, покрывавших стены храма, а святыни увез в Рим. Триумфальная арка, воздвигнутая в честь победы Тита в Иудейской войне, украшена изображениями некоторых святынь, в том числе и знаменитым семисвечником весом в талант (34 килограмма), несомого рабом. Сокровища сначала разместили в храме Мира, а затем перенесли в императорский дворец. Как сообщает нам историк Прокопий Кесарийский, король вестготов Аларих захватил их.

Сокровища Иерусалимского храма были столь великолепны, что все историки античности были буквально заворожены ими, вот почему письменные источники позволяют нам проследить их

судьбу шаг за шагом, вплоть до того момента, когда они попадают в руки Алариха. А затем История вдруг как будто онемела... Молчание порождает многочисленные вопросы. Ведь если бы франкам или арабам удалось отбить у вестготов прославленные в веках сокровища, хронисты непременно бы об этом сообщили.

Франкский историк Фредегар и арабский летописец аль-Масин, очень точно описавшие сокровища вестготских королей, захваченные Хлодвигом в Тулузе и сарацинами в Толедо, не упоминают ни одного предмета, относящегося к убранству Иерусалимского храма. Вот почему некоторые ученые полагают, что вестготы, принявшие христианство и вследствие этого дорожившие реликвиями храма царя Соломона, каким-то образом сумели скрыть свое богатство от жадных взоров других завоевателей.

В V веке, когда вестготы овладели краем, которому впоследствии предстояло стать Лангедоком, государственная казна состояла из двух частей: в одну входили деньги, вносимые в качестве дани и податей, а также личные драгоценности королей, и именно из этой части, хранившейся в Тулузе, покрывались расходы; другую часть называли Старинным сокровищем, к нему относились военные трофеи, добытые во время завоевательных походов и переселений с места на место. Старинное сокровище — святыня, не только напоминавшая о подвигах предков, но и надежная порука прочности государства; сам король не имел права прикасаться к ней, кроме тех исключительных случаев, когда речь шла о выживании народа и спасении государства. Кроме сокровищ Иерусалимского храма к святыням вестготов причисляли огромное блюдо из чистого золота весом 500 фунтов, которое возлагали на алтарь во время богослужений. По преданию, блюдо это подарил королю Торисмунду Аэций. Легенды утверждают, что у вестготов хранился еще и изумрудный стол, столешница которого, разумеется, была сделана из зеленого стекла, а не из изумруда, как гласят легенды. Украшенный тремя рядами крупных жемчужин, сей сказочный стол был, якобы, столь велик, что его столешницу поддерживали 60 золотых ножек.

Во время правления Алариха II Старинное сокровище вестготов перевезли в Каркассонн. В 507 году Хлодвиг взял Тулузу и захватил хранившуюся там казну, а затем осадил Каркассонн. Город был спасен только благодаря вмешательству Теодориха, короля остготов. В ходе продолжительной войны Аларих II был убит, а так как его сын Амаларих еще не достиг совершеннолетия, Теодорих провозгласил себя регентом и повелел перевезти Старинное сокровище в Равенну, потому что Каркассонн мог в любую минуту подвергнуться набегу франков. К чести Теодориха надо сказать, что он вернул Амалариху сокровища, когда тот достиг совершеннолетия и смог самостоятельно править государством.

В VII веке франки, захватывавшие все новые и новые территории, овладели Нарбонном, где нашли лишь 60 драгоценных чаш, 15 дискосов и 20 ожерелий, остальное вестготы перевезли в Толедо, испанскую столицу. Увы, в 711 году арабы захватили город и взяли богатую добычу, в том числе и знаменитое блюдо из чистого золота. В руки арабов, правда, попала лишь часть Старинного сокровища, кое-что, в том числе и 9 золотых корон, украшенных сапфирами, были обнаружены в начале нашего века в Гуарразаре, местности около Толедо. Эти короны были выставлены в музее Клюни в Париже вплоть до 1943 года, когда Петен подарил их Франко. «Найдут ли когда-нибудь во Франции, — пишет господин Эйду в своей книге «Огни над Галлией», — столь же ослепительные, столь же великолепные драгоценности, как в Гуарразаре? Что ж, вполне возможно...»

На северном склоне Пиренеев когда-то мощное и опасное для соседей вестготское королевство, постепенно сжимаясь, превращается в графство Разе. Реда, которой предстоит в будущем превратиться в глухую деревушку, переживает расцвет, так как с военной точки зрения она является ключом, открывающим (или запирающим) путь в Испанию, тут высятся две мощные крепости и четыре сторожевые башни. Реда становится и религиозным центром края, так как под защитой крепостных стен верующих ждут две церкви: Святой Марии и Святого Иоанна Крестителя, а также мужской монастырь, что дает городу право на учреждение епископства. Велико экономическое значение Реды, ведь в ней насчитывается более 30 000 жителей, а на одной из ее узеньких улочек расположено целых 14 скотобоен!

А не была ли доверена та часть сокровищ вестготских королей, что не досталась ни франкам, ни арабам, земле графства Разе, изрытой оврагами и источенной пещерами? Можно было бы только мечтать о том, чтобы золото царя Соломона, равно как и добытое в рудниках Пиренеев, возвратилось бы в лоно матери-земли, проросло и принялось бы размножаться, словно пшеница.

Некоторые факты свидетельствуют, однако, о том, что это не пустые фантазии... Почти сразу же после учреждения ордена тамплиеров рыцари-храмовники обосновались в Разе благодаря связям с двумя самыми могущественными и беспокойными семействами Бланшфоров и А-Ниоров. В период между 1132. и 1137 годами Арно, Бернар и Раймон де Бланшфоры даровали тамплиерам в ленные владения земли в Пьессе, в Виларзеле и Эсперазе («Картулярий тамплиеров Дузена», опубликованный Пьером Жераром и Элизабет Магну под руководством Филиппа Вольфа, Париж, 1965 г.)

В 1147 году тамплиеры обосновались в Безю и в Кампань-сюр-Од, на землях, предоставленных им домом А-Ниоров.В 1156 году члены капитула ордена избрали нового Великого Магистра. И кто же им стал? Бертран де Бланшфор. В это время тамплиеры графства Разе при посредничестве своих братьев с берегов Рейна приглашают из Германии целую армию рабочих, которых поселили на плато Лозе, между Бланшфором и будущим Ренн-ле-Шато.

Монахи-воины установили военную дисциплину и запретили германцам под страхом самых суровых наказаний вступать в какие-либо контакты с местным населением (Об этом сообщает в своем труде аббат Морис-Рене Мазьер.) Чтобы улаживать ссоры между наемными работниками, тамплиеры учредили даже специальную должность германского судьи.

Меры предосторожности, призванные помешать контактам германцев с окрестными крестьянами, объяснялись тем, что наемники выполняли очень важную и секретную работу: они добывали золото на руднике в Бланшфоре.

Но знаменитый орден тамплиеров, названный так в честь Иерусалимского храма, не получал, видимо, больших доходов от рудника, разрабатывавшегося еще в эпоху римского владычества. К тому же, по свидетельству горного инженера, некоего Сезара д'Аркона, которому в XVII веке было поручено произвести разведку полезных ископаемых в данном районе, германцы, чей труд использовали тамплиеры, были скорее литейщиками, а не рудокопами. Теперь становится понятно, как родилась легенда, по которой золото Ренн-ле-Шато вовсе не добыто на местном руднике, а спрятано там вестготскими королями.

Спустя сто лет после того, как семейство А-Ниоров уступило Безю и Кампань-сюр-Од тамплиерам, мы вновь встречаемся с представителями этого могущественного рода, но здесь появляется главная героиня преданий о золоте Ренн-ле-Шато, королева Бланка Кастильская.

То было время жестоких и кровопролитных Альбигойских войн. Два поколения А-Ниоров, ярые последователи катарской ереси, покрыли себя славой под штандартами Тулузы, оказывая сопротивление войскам Симона де Монфора и Пьера де Вуазена, его сенешаля в графстве Разе. Симон де Монфор щедро оплатил услуги Пьера де Вуазена, отдав ему в ленное владение земли, принадлежавшие Бланшфорам и А-Ниорам. Но у А-Ниоров, людей хитрых, на современный лад их можно назвать тонкими политиками, были столь могущественные покровители в противоборствующих лагерях и связи столь крепкие, что даже сам Папа Римский не смел трогать это семейство. Только в 1237 году, обратившись напрямую к регентше Франции Бланке Кастильской, понтифик сумел добиться осуждения А-Ниоров как еретиков, да и то в суде, где председательствовал Пьер де Вуазен. Многие из этого рода были приговорены к смертной казни, кое-кто — к пожизненному тюремному заключению, они лишились своего состояния... Однако вскоре А-Ниоры вновь обрели свободу и вернули себе часть семейных владений.

В 1242 году независимая Окситания агонизировала, но последний бастион катаров, Монсегюр, стоял неколебимо, бросая вызов и королевской власти, и Небесам. «Необходимо отрубить у дракона голову!» — воскликнула, должно быть, Бланка Кастильская, которая страстно желала овладеть непокорной крепостью. Объяснить подобное навязчивое стремление одной только приверженностью католической вере, пожалуй, было бы сложно... Нет, кроме вопросов веры Бланку Кастильскую волновало еще кое-что... Прибыла ли могущественная регентша в Окситанию, как о том гласит предание? Этого мы не знаем. Но совершенно точно известно, что она день за днем пристально следила за всем происходящим. Осенью 1243 года, после пяти месяцев осады, положение защитников Монсегюра было крайне тяжелым, и на снисхождение или милость врага надеяться не приходилось. И действительно, Пьер-Роже де Мирепуа, комендант крепости, а также многие рядовые ее защитники не могли рассчитывать на пощаду, так как они не только «упорствовали в ереси», но и за год до упомянутых событий обагрили руки кровью верных слуг католической Церкви, убив в местечке под названием Авиньоне (не путать с Авиньоном!) одиннадцать монахлв-доминиканцев, членов суда инквизиции. Вдобавок ко всему граф Тулузский Раймунд VII предпринял попытку поднять восстание, но потерпел неудачу, а потому был вынужден искать повод примириться с Папой Римским, вследствие чего он, скрепя сердце, пообещал сдать Монсегюр.

Именно в этот критический момент появился загадочный персонаж, который принялся обделывать какие-то темные делишки и хлопотать о заключении каких-то таинственных сделок. Звали его Рамон д'А-Ниор, он был зятем Пьера-Роже де Мирепуа и шурином хозяина крепости Монсегюр Рамона де Перельи. Он был в большой милости у Раймунда VII и пользовался его полным доверием; нет и не может быть никаких сомнений в том, что сама Бланка Кастильская заставила церковных судей признать его невиновным за год до описываемых событий.

Как раз под Рождество 1243 года Рамон д'А-Ниор послал в Монсегюр своего человека, некоего Эско де Белькера, который с необычайной ловкостью проник в крепость, не вызвав никаких подозрений у осаждавших, добрался до замка, передал Пьеру-Роже де Мирепуа секретное послание и сообщил ему, что на горе Бидорте будет разожжен большой костер, «если дела у графа Тулузского пойдут на лад». После чего эмиссар Рамона д'А-Ниора благополучно покинул крепость, а на следующий день соседняя вершина и в самом деле озарилась ярким пламенем. Прошло еще несколько дней, и двум еретикам, Маттеусу и Пьеру Бонне, удалось выбраться из осажденной крепости вместе с грузом «золота, серебра и большого количества монет». Похищенные сокровища беглецы временно спрятали в пещере.

«В этом деле, — пишет господин Фернан Ниель, — обращает на себя внимание поведение двух лиц: графа Тулузского Раймунда VII и Рамона д'А-Ниора. Защитники Мон-сегюра наверняка сочли бы прибытие эмиссара в крепость с единственной целью сообщить, что дела у графа Тулузского идут на лад, шуткой весьма дурного тона, если бы посланцу не вменялось в обязанность как-то увязать это сообщение с судьбой гарнизона осажденной крепости. Правда, с другой стороны, никто не видел, как Эско де Белькер карабкался на вершину Бидорты и разжигал там огонь, чтобы подтвердить истинность своих слов. Напрашивается логический вывод, что миссия посланца Рамона д'А-Ниора заключалась в том, чтобы содействовать заключению тайной сделки между Пьером-Роже де Мирепуа и лицом, находившимся за пределами крепости. Но кто был этим лицом?»

И вот 1 марта 1244 года защитники Монсегюра обратились к осаждавшим с просьбой о переговорах. Условия сдачи крепости оказались на удивление мягкими, на подобное никто и надеяться не смел. Защитникам крепости было не только позволено покинуть поле боя с оружием и имуществом, то есть не утратив рыцарской чести, но им к тому же простили убийство одиннадцати инквизиторов. Более того, большинству защитников крепости разрешили остаться в Монсегюре еще на две недели. Правда, все вышесказанное никоим образом не относилось к тем, кто продолжал упорствовать в ереси, ибо тех, кто не хотел раскаяться, ожидал костер.

-

Analogopotom - Администратор

- Сообщения: 4598

- Зарегистрирован: 25 мар 2006, 00:21

- Откуда: РСФСР

КРЕПОСТЬ МОНСЕГЮР

На первых словах, огромное СПАСИБО за интересный источник... "допубликуем" его до конца...

В ночь перед капитуляцией, 13 марта 1244 года, три члена секты катаров, вовсе не собиравшиеся отрекаться от своей веры, но и не желавшие гореть на костре, некие Гуго, Амьель Эскар и третий, известный под прозвищем Житель Пуату, спустились на веревках с крепостных стен и сумели скрыться, пройдя по крутому горному склону.

«И все это для того, чтобы церковь еретиков не лишилась своих сокровищ, спрятанных в лесах, ибо беглецы знали, где находятся тайники» (Свидетельство Арно-Роже де Мирепуа, in Doat, том XXII, с. 129).

Позволив этой троице скрыться, Пьер-Роже де Мирепуа нарушил условия почетной сдачи крепости, ведь он был обязан выдать католической Церкви упорствующих в своем заблуждении еретиков; таким образом он рисковал не только своей жизнью, но и жизнями тех, кто вопреки ожиданиям получил шанс вырваться из железных тисков живыми.

«Так что же это были за сокровища, - задается вопросом господин Ниель, - которые необходимо было спасти любой ценой? Хочется думать, что на сей раз беглецы спасали вовсе не материальные ценности, очевидно, уже вынесенные из крепости за два месяца до капитуляции Маттеусом и Пьером Бонне. Скорее всего речь шла о святынях, быть может, о драгоценных свитках пергамента с изложением догматов вероучения, ради которого катары - приверженцы новой религии были готовы гореть в огне».

Ученые выдвинули следующую гипотезу: Бланке Кастильской удалось добиться сдачи крепости только в обмен на чрезвычайно важные документы, относящиеся к генеалогии какого-то могущественного рода, а защитники Монсегюра, получив требуемые бумаги, поспешили их спрятать в надежном месте. Уж не эти ли самые документы передал коменданту крепости под видом секретного письма посланец Рамона д'А-Ниора? Быть может, именно их унесли с собой беглецы, покинувшие Монсегюр накануне капитуляции? Не их ли нашел несколько столетий спустя аббат Соньер, чтобы потом кто-то неизвестный вновь скрыл бумаги от людских глаз?

Маловероятно, что мы когда-нибудь узнаем правду, так как капитуляция Монсегюра окутана густой завесой тайны. Защитники крепости хранили молчание, так как не могли предъявлять какие-либо требования, а у победителей не было никаких причин даровать им жизнь, не получив взамен чего-то крайне важного.

Пьер-Роже де Мирепуа закончил свой жизненный путь на свободе, а не в тюрьме или на костре. Пьер де Вуазен был вынужден в 1244 году вернуть Кампань тамплиерам. В 1247 году ему также пришлось возвратить владения и земли Рамону д'А-Ниору, так как Людовик IX очень милостиво принял у себя при дворе эту весьма сомнительную личность, вняв его просьбам и удовлетворив их, словно с этим человеком следовало обращаться бережно.

(«Проклятое сокровище Ренн-ле-Шато», Жерар де Сед, М.: «Крон-Пресс», 1998)

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Это всё может быть бесконечно интересно, НО как "кто-то" заметил ранее, этак мы до часовни в Рослине доберемся...

К Вашим ссылкам есть "замечания":

1." Немецкие литейщики" могли использовать только привезенный металл, ибо сами шахты были исчерпаны ещё при римлянах, а значит были такие металлические предметы, которые не хотели выставлять в том виде, каком они поступили.

2. Много ли могут вынести 3 человека, спускаясь по такой крутой горе Ну максимум это:

Ну максимум это:

А зачем тогда граф Шампанский так усилино переводил с иврита и ездил в Иерусалим в 1104-1108 (кстати, раввин Раши интересно в каком году получил свой виноградник на котором работал с нехваткой наемных рук ? )и откуда тогда "манна небесная" 1114 - 1115 г.

К Вашим ссылкам есть "замечания":

1." Немецкие литейщики" могли использовать только привезенный металл, ибо сами шахты были исчерпаны ещё при римлянах, а значит были такие металлические предметы, которые не хотели выставлять в том виде, каком они поступили.

2. Много ли могут вынести 3 человека, спускаясь по такой крутой горе

А зачем тогда граф Шампанский так усилино переводил с иврита и ездил в Иерусалим в 1104-1108 (кстати, раввин Раши интересно в каком году получил свой виноградник на котором работал с нехваткой наемных рук ? )и откуда тогда "манна небесная" 1114 - 1115 г.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Лемурий писал(а):Это всё может быть бесконечно интересно, НО как "кто-то" заметил ранее, этак мы до часовни в Рослине доберемся...

Доберемся еще! Долго, что ль, с нашей-то целеустремленностью и мощной, почти научной базой, на которую мы опираемся?

Можем, сразу перейти к версиям о том, в каком направлении (или направлениях) отправились 18 галер из Ла-Рошели.

Лемурий писал(а):К Вашим ссылкам есть "замечания":

1." Немецкие литейщики" могли использовать только привезенный металл, ибо сами шахты были исчерпаны ещё при римлянах, а, значит, были такие металлические предметы, которые не хотели выставлять в том виде, каком они поступили.

Если Вы внимательно читали де Седа, то знаете, что в графстве Разе находили золотые слитки (именно слитки). Сплав одного совпадал с тем, из которого чеканили «старинные арабские монеты» (стр. 66), о сплавах других неизвестно. Так же якобы была обнаружена, оплавленная «массивная статуэтка, от которой осталась только нижняя часть туловища с ногами» (стр. 67). Может ли статуэтка быть предметом иудейского культа, искусства?

Это я к тому, что в краю со столь богатой историей, не только тамплиеры могли зарыть клад.

Неизвестно, что именно они вынесли из Монсегюра. Понятно, что некие ценности, и вовсе необязательно, что "драгоценности".Лемурий писал(а):2. Много ли могут вынести 3 человека, спускаясь по такой крутой горе

Ценностью можно назвать так же предмет культа, некую священную реликвию.

Что для катаров было особенно ценным? Золото-бриллианты? Мифический Грааль или таинственная «Запечатанная книга». О какой родословной шла речь – уж не о потомках ли Иисуса Христа?

Лемурий писал(а):А зачем тогда граф Шампанский так усиленно переводил с иврита и ездил в Иерусалим в 1104-1108 (кстати, раввин Раши интересно в каком году получил свой виноградник на котором работал с нехваткой наемных рук ? )и откуда тогда "манна небесная" 1114 - 1115 г.

Ничего удивительного в том, что монахи занимались переводами и переписыванием книг. Более того, монастыри в период раннего Средневековья, да и позже тоже, служили хранилищами древних рукописей, а монахи считались самыми образованными людьми, при практически всеобщей безграмотности.

С иврита монахи могли переводить, например, Тору или другие книги Ветхого завета, или какие-нибудь каббалистические премудрости. И где гарантия, что эти тексты были именно на иврите, а не на арамейском языке, на котором составлено большинство свитков из Кумрана?

Кстати, «Медный свиток» был написан на древнееврейском, но «непонятными оказались греческие буквы, которыми заканчивались некоторые записи».

Иосиф Амусин «Кумранская община» ( http://www.krotov.info/history/01/mertvoe/amusin_1.htm ) : «Я не нашел никакого удовлетворительного объяснения, почему в еврейском документе в разных местах проставлены греческие буквы и каково их значение; по мнению Улендорфа, эти греческие знаки - числительные [Ullendorf, 1961], но тогда непонятно, почему они проставлены выборочно».

Исследовавшие свиток Р. де Во, Мувинкель, Кросс, Зильберман, Милик склоняются к мысли, что не инвентарная опись реально существовавших и зарытых сокровищ, а фольклорное произведение на тему о воображаемых богатствах храма (Соломонова или Второго), чудесно спасенных и укрытых.

И далее на той же странице:

Ясными в настоящее время являются по крайней мере два обстоятельства. «Медный свиток», памятником живого, разговорного еврейско-мишнаитского диалекта, представляет выдающийся интерес для истории еврейского языка, его лексики и палеографии. К творениям кумранской общины «Медный свиток», по всей вероятности, не имеет отношения.

Откуда сведения о том, что цистерцианцы неожиданно разбогатели именно в 1114 - 1115 гг.? Если единственный источник - Michael Baigent, Richard Leigh, Hehry Lincoln "THE HOLY BLOOD AND THE HOLY GRAIL", то это несерьезно.

Традиционно приток средств в монастырь связывается с авторитетом его настоятеля. В нашем случае такой популярной личностью был Бернар Клервоский, прибывший в Сито в 1113 году.

Если авторы ссылаются на Гийома Тирского, то хотелось бы знать на какой фрагмент и какой книги. При этом следует учитывать, что сам Гийом Тирский не являлся участнико Первого крестового похода и не был очевидцем событий, происходивших в 1095-1115гг, так как родился предположительно в 30-х годах 12 века, а свою Историю начал писать в 1169 году, и ни цистерцианцам, ни к тамплиерам непосредственного отношения не имел.

Гийом Тирский

http://vostlit.narod.ru/Texts/rus/Giiom_Tir/pred.htm

-

Analogopotom - Администратор

- Сообщения: 4598

- Зарегистрирован: 25 мар 2006, 00:21

- Откуда: РСФСР

Analogopotom писал(а):

1.Если Вы внимательно читали де Седа, то знаете, что в графстве Разе находили золотые слитки (именно слитки). Может ли статуэтка быть предметом иудейского культа, искусства?

2.Ничего удивительного в том, что монахи занимались переводами и переписыванием книг.

С иврита монахи могли переводить, например, Тору или другие книги Ветхого завета, или какие-нибудь каббалистические премудрости. И где гарантия, что эти тексты были именно на иврите, а не на арамейском языке, на котором составлено большинство свитков из Кумрана?

3. Откуда сведения о том, что цистерцианцы неожиданно разбогатели именно в 1114 - 1115 гг.? Если единственный источник - Michael Baigent, Richard Leigh, Hehry Lincoln "THE HOLY BLOOD AND THE HOLY GRAIL", то это несерьезно.

1. Безусловно край был богатый, НО Вы "забыли" о последовательности событий. Здесь получаются, т.н. "Ножницы дат": Немецкие литейщики начали работать в 1156 г., а осада крепости Монсегюр - 1243, т.е. переплавлять могли не катарское (вестготское) золото, а только Иерусалимское.

2. Да, но не всем монахам и раввинам за "перевод" дарят виноградник.

3.

, книга "THE HOLY BLOOD ..." спорная, поэтому и хотел отделить плевна от зерен, попробую "нарыть" факты.

, книга "THE HOLY BLOOD ..." спорная, поэтому и хотел отделить плевна от зерен, попробую "нарыть" факты.Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Два свитка с картами кладов

Analogopotom писал(а):Хотите сказать, что было два одинаковых свитка?

Именно это и написано в XII колонке:

Колонка XII

золот[а]: в кувшинчиках шестьдесят талантов. Вход ее с запада. Под запирающим камнем — кувшинчики. Под порогом погребальной камеры: 42 таланта.

В горе Геризим8 под входом верхней шахты: один сундук и его содержимое, и шестьдесят талантов серебра.

В устье источника: серебряные и золотые сосуды для десятины и денег, всего там шестьсот талантов.

В Большом стоке Чаши: утварь Дома чаши всего весу там: 71 талант двадцать мин.

В яме примыкающей с севера в отверстии, открывающемся к северу, и захоронено у его стока: копия этого документа с объяснением и своими измерениями, и опись каждой вещи, и др[угое]9.

Вот полный русский перевод: http://apokrif.fullweb.ru/kumran/medn_svitok.shtml

А вот "иллюстрированная" статья Иосиф Амусин «Кумранская община»

http://khazarzar.skeptik.net/books/amusin01.htm

где говорится, что:

"По некоторым подсчетам, вес всего укрытого золота и серебра достигал 200 т, по другим — 138 т и т. д.

Последний раз редактировалось Лемурий 10 апр 2015, 18:11, всего редактировалось 1 раз.

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Лемурий писал(а):1. Безусловно край был богатый, НО Вы "забыли" о последовательности событий. Здесь получаются, т.н. "Ножницы дат": Немецкие литейщики начали работать в 1156 г., а осада крепости Монсегюр - 1243, т.е. переплавлять могли не катарское (вестготское) золото, а только Иерусалимское.

Помню-помню я о хронологии. Может, память у меня и плохая, но не настолько.

Разговор о находках в Восточных Пиренеях зашел в связи с тем, что они никак не связаны с «сокровищами Храма», и непонятно кем оставлены.

Нет никаких намеков, что «немецкие литейщики» переплавляли именно сокровища Храма, якобы обнаруженные тамплиерами и вывезенные из Иерусалима в Окситанию. Это, ну, абсолютно ничем не подтверждается. А тем фактам и косвенным уликам, которые Байджент-Лей-Линкольн приводят в доказательство своей теории, можно найти одно-два других объяснения, пусть не оригинальных, но вполне соответствующих тогдашним реалиям.

А слитки и другие «неожиданные» драгоценные находки, в Пиренеях, свидетельствуют о том, что немцы ли, тамплиеры ли, кто-то еще - переплавляли все-что-угодно, но только не иудейское золото.

Допустим, что свитков было больше одного.Лемурий писал(а):Именно это и написано в XII колонке…Analogopotom писал(а):Хотите сказать, что было два одинаковых свитка?

В яме примыкающей с севера в отверстии, открывающемся к северу, и захоронено у его стока: копия этого документа с объяснением и своими измерениями, и опись каждой вещи, и др[угое]

Тогда получается, что они отличались по содержанию.

В «Медном свитке» представлена довольно широкая география, но сам Храм в ней не значится. А тамплиеры-то проводили раскопки в т.н. «конюшнях храма».

Если же в оригинале были даны иные координаты кладов и какие-то другие измерения, то тогда зачем было изготовлять долговечную фальшивку в виде «Медного свитка», да еще таким трудоемким способом, как гравировка по металлу? А? Размеры «Медного свитка» (двух его частей), напомню, составляют 2,4 м в длину и около 39 см в ширину.

-

Analogopotom - Администратор

- Сообщения: 4598

- Зарегистрирован: 25 мар 2006, 00:21

- Откуда: РСФСР

Друзья, довольно много информации вы сможете почерпнуть на сайте российских реконструкторов Ордена Тамплиеров: Приорство Ордена Святого Храма

- Winnie

- Геродот

- Сообщения: 775

- Зарегистрирован: 28 июн 2005, 19:12

Winnie писал(а):Друзья, довольно много информации вы сможете почерпнуть на сайте российских реконструкторов Ордена Тамплиеров: Приорство Ордена Святого Храма

НЕ ручаюсь за правдоподобие истории об участии тамплиеров в становлении Московского княжества

"Тамплиеры чеканили золотую и серебряную монету, откупив монополию у королей. До них в Европе был принят натуральный обмен. Менялы ордена считаются родоначальниками банковского дела. Особенно котировался парижский дукат – 1,22 грамма серебра 416-й пробы. Таких со времен правления короля Филиппа II Августа (1180 – 1223) разошлось в Европе несметное количество.

Рыцари-монахи оправдали оказанное им высокое доверие. Контроль за звонкой монетой настолько понравился Братству Соломонова Храма, что менее чем через полгода после своего основания тамплиеры занялись банковским делом и настолько успешно, что потеснили на этом поприще евреев-ростовщиков и ломбардских банкиров. Именно тамплиеры разработали в середине средних веков всю систему бухгалтерии, сохранившуюся почти без изменений до нашего времени. Они же придумали банковские чеки, платежные поручительства и векселя.

ПРОСТО НАДО ВОССТАНОВИТЬ ХРОНОЛОГИЮ СОБЫТИЙ - наличность с "потолка" не падает

Модератор форума "Слово о полку Игореве"

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis

-

Лемурий - Прокопий Кесарийский

- Сообщения: 24692

- Зарегистрирован: 18 авг 2006, 18:54

- Откуда: Mосква

Лемурий писал(а):ПРОСТО НАДО ВОССТАНОВИТЬ ХРОНОЛОГИЮ СОБЫТИЙ - наличность с "потолка" не падает

Давайте восстановим.

Что для этого требуется?

Таблицу будем составлять?

-

Analogopotom - Администратор

- Сообщения: 4598

- Зарегистрирован: 25 мар 2006, 00:21

- Откуда: РСФСР

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16